http://dx.doi.org/10.35381/s.v.v6i1.2159

Comparación de criterios diagnósticos del síndrome metabólico en un Centro de Atención Primario Rural

Comparison of diagnostic criteria for metabolic syndrome in a Rural Primary Care Center

Stephanie Elizabeth Diguay-Clavijo

stephanie.diguay.93@est.ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca. Cuenca, Azuay

Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-0075-6268

Pedro Rosendo-Chalma

Universidad Católica de Cuenca. Cuenca, Azuay

Ecuador

https://orcid.org/0000-0001-9449-650X

Carem Francelys Prieto-Fuenmayor carem.prieto@ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca. Cuenca, Azuay

Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-7752-932X

Recibido: 15 de julio 2022

Revisado: 01 de septiembre 2022

Aprobado: 15 de octubre 2022

Publicado: 01 de noviembre 2022

RESUMEN

Objetivo: Comparar los criterios de diagnóstico del síndrome metabólico en base a las definiciones NCEP/ATP-III, ALAD y IDF/NHLBI/AHA a partir de su prevalencia en una población de 18-65 años de un centro de atención primario rural durante el periodo 2021. Método: Observacional descriptivo, no experimental, cuya muestra estuvo constituida por 267 individuos. Resultados: Detallando que se evidenció un predominio del sexo masculino, el cual oscilaba entre los 27-69 años; además que el 89,8% presentaba un IMC normal. La prevalencia fue del 59,2% bajo IDF /NHLBI/AHA, seguido de ALAD con 41,9% y 33,7% NCEP/ATP-III. Así mismo, se observó una concordancia moderada entre NCEP/ATP-III y IDF /NHLBI/AHA y escasa entre NCEP/ATP-III y ALAD; ALAD y IDF /NHLBI/AHA. Conclusión: El síndrome metabólico debe ser valorado bajo criterios más específicos y adaptativos para la población a nivel regional, con el fin de proporcionar datos pertinentes para futuros estudios.

Descriptores: Síndrome metabólico; circunferencia abdominal; obesidad; dislipidemia. (Fuente: DeCS).

ABSTRACT

Objective: To compare the diagnostic criteria for metabolic syndrome based on the NCEP/ATP-III, ALAD and IDF/NHLBI/AHA definitions based on its prevalence in a population aged 18-65 years in a rural primary care center during the period 2021. Methods: Descriptive observational, non-experimental, with a sample of 267 individuals. Results: It was found that there was a predominance of the male sex, which ranged between 27-69 years; in addition, 89.8% had a normal BMI. The prevalence was 59.2% under IDF/NHLBI/AHA, followed by ALAD with 41.9% and 33.7% NCEP/ATP-III. Likewise, moderate concordance was observed between NCEP/ATP-III and IDF /NHLBI/AHA and low concordance between NCEP/ATP-III and ALAD; ALAD and IDF /NHLBI/AHA. Conclusion: Metabolic syndrome should be assessed under more specific and adaptive criteria for the population at regional level, in order to provide relevant data for future studies.

Descriptors: Metabolic syndrome; abdominal circumference; obesity; dyslipidemia. (Source: DeCS).

INTRODUCCIÓN

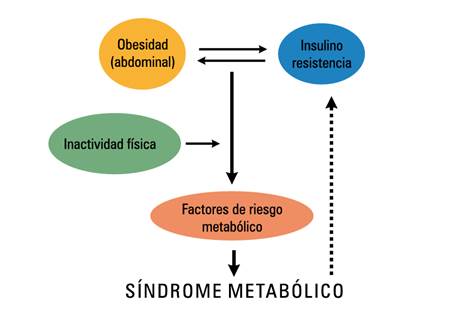

El síndrome metabólico (MetS) primeramente, definido por Reaven como “síndrome X”; fue descrito como una serie de anomalías que incluía hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemia, en donde la resistencia a la insulina constituía el factor o principal mecanismo 1. Actualmente el MetS es considerado como una enfermedad no trasmisible, principalmente constituido por alteraciones en diversos procesos metabólicos, los cuales se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial 2. La asociación de varios factores de riesgo (ver Fig.1) ha generado un aumento en las tasas de morbilidad y mortalidad para posibles eventos cardiovasculares y desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 3 4.

Figura. 1. Factores de riesgo asociados al desarrollo del síndrome metabólico. Se considera a la obesidad abdominal y la insulino resistencia como los factores desencadenantes del síndrome metabólico (2).

Para la definición de este síndrome, a lo largo del tiempo se ha considerado diversos conceptos determinados por la OMS (Organización Mundial de la Salud), NCEP-ATP III (Panel III de Tratamiento de Adultos de los Programas Nacionales de Educación sobre el colesterol, por sus siglas en inglés), IDF(Federación Internacional de la Diabetes), ALAD (Asociación Latinoamericana de Diabetes) y finalmente el conceso armonizado propuesto por AHA/NHLBI (Asociación Americana del Corazón/ Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre) 3 5.

En donde dichas entidades han formulado diferentes criterios para definir al MetS; por ejemplo, la primera definición formal del MetS fue propuesta por la OMS en 1998 por un grupo de consulta sobre la definición de diabetes, en donde dicho grupo propuso que el MetS es una condición patológica caracterizada por obesidad abdominal, resistencia a la insulina, hipertensión e hiperlipidemia y está fuertemente asociado con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular aterosclerótica y no aterosclerótica 6 7.

Por otro lado, el NCEP ATP III definió al MetS como la presencia de tres o más de los siguientes factores determinantes de riesgo: 1) aumento de la circunferencia de la cintura (>102 cm para hombres y > 88 cm para mujeres); 2) triglicéridos elevados (≥150 mg/dL); 3) colesterol HDL bajo (<40 mg/dL en hombres y <50 mg/dL en mujeres); 4) hipertensión (≥130/≥85 mmHg); y 5) glucosa en ayunas alterada (≥110 mg/dL) 8.

Según la definición de la IDF, se considera que un individuo puede tener MetS si tiene obesidad central (definida como circunferencia de cintura con valores específicos de etnia) añadido a dos o más de los siguientes factores: 1) concentración elevada de triglicéridos (150 mg/dL); 2) concentración reducida de colesterol HDL (<40 mg/dL en hombres y <50 mg/dL en mujeres); 3) presión arterial elevada (presión arterial sistólica ≥130 mmHg o presión arterial diastólica ≥85 mmHg) o tratamiento de hipertensión previamente diagnosticada; y 4) concentración elevada de glucosa en plasma en ayunas (≥100 mg/dL) o diabetes tipo 2 previamente diagnosticada 9 10.

En el 2010, la ALAD publicó sus criterios en base a la definición de la IDF, especificando las medidas que se deben utilizar para evaluar el perímetro abdominal en la Región de América latina; en donde dichos criterios son: a) obesidad abdominal (perímetro de cintura ≥ 94 cm en varones y 88 cm en mujeres); b) triglicéridos altos (> 150 mg/dL); c) colesterol HDL bajo (<40 mg/dL en hombres o <50 mg/dL en mujeres); d) presión arterial elevada (presión arterial sistólica ≥130 mmHg y/o presión arterial diastólica ≥85 mmHg); y e) alteración en la regulación de glucosa (glucosa anormal en ayunas, intolerancia a la glucosa o diabetes);donde el diagnóstico del MetS se realiza si existe obesidad abdominal más dos de los cuatro componentes descritos 11 12. Desde la última discusión en el 2005 de representantes de la IDF y AHA/NHLBI para intentar resolver las diferencias que existen entre las definiciones del MetS.

Ambas partes consideran los siguientes criterios: 1) circunferencia de cintura elevada (con definiciones específicas de población y país); 2) triglicéridos elevados (≥150 mg/dl); 3) colesterol HDL reducido (<40 mg/dl en hombres y <50 mg/dl en mujeres); 4) presión arterial elevada (sistólica ≥130 mmHg y/o diastólica ≥85 mmHg) en la que el tratamiento con fármacos antihipertensivos en un paciente con antecedentes de hipertensión es un indicador alternativo; y 5) glucosa en ayunas elevada (≥100 mg/dL) en el que el tratamiento farmacológico de la glucosa elevada es un indicador alternativo 12.

Donde tanto la IDF y AHA/NHLBI coinciden en que la obesidad abdominal no debe ser un requisito previo para el diagnóstico de MetS, sino que es solo uno de los cinco criterios, por lo que la presencia de tres de cinco factores de riesgo constituye un diagnóstico de MetS 13 15. Uno de los criterios que tiene mayor controversia es la definición de la obesidad abdominal, la cual según la IDF debe cumplirse como un criterio principal; convirtiéndose de esta manera en un punto incluyente o excluyente del síndrome, independientemente si cumple o no con los demás criterios 15 16.

Diversos estudios a nivel mundial mencionan una heterogeneidad de criterios diagnósticos, limitando de esta manera encontrar datos relevantes a nivel global 17 18. Por ejemplo, en Murcia se evidenció una prevalencia del 36% y 53% bajo los criterios de la OMS y NCEP/ATP-III respectivamente 20.

En Irán presentan valores muy semejantes con un 34% y 37% bajo criterios NCEP/ATP-III y IDF; mientras que en la población ecuatoriana mostró el 31% bajo los criterios del IDF en las poblaciones de áreas urbanas y de nivel socioeconómico alto 16. Así mismo, en otro estudio realizado en Cuenca se demostró que la implementación de 3 criterios diagnósticos presentaba una concordancia significativa de acuerdo con cada definición, es decir del 51% según IDF/NHLBI/AHA, 43% ATPIII y del 43% ALAD 20.

En el ámbito de la atención primaria rural en el Ecuador, no se ha evidenciado un pesquisaje del síndrome, a pesar de ser un problema de salud pública, existe gran dificultad de encontrar datos relevantes a nivel regional, provincial y local bajo un mismo criterio; conllevando a la obtención de diversos resultados en un mismo grupo poblacional 18 21. La falta de evidencia de estudios científicos en poblaciones rurales de la provincia de Pichincha ha limitado estudios de prevalencia e incidencia, restringiendo de esta manera conocer la magnitud real y global del problema en estudio.

El objetivo de este trabajo es comparar los criterios de diagnóstico del síndrome metabólico en base a las definiciones NCEP/ATP-III, ALAD y IDF/NHLBI/AHA a partir de su prevalencia en la población de 18-65 años en un centro de atención primario rural durante el periodo 2021.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional de tipo descriptivo, no experimental, secundario y documental. La población de estudio se basó con un total de 1236 individuos que acudieron a consulta externa desde enero-diciembre del 2021, el cálculo del tamaño de la muestra fue de 267 individuos con un límite de confianza del 95% seleccionados de manera aleatoria simple.

Los criterios de inclusión se basaron en individuos de ambos sexos cuya edad oscila en el rango de 18-65 años, sin previo diagnóstico de síndrome metabólico; por su parte, se excluyeron aquellos que no poseen datos disponibles del perímetro abdominal, presión arterial y parámetros bioquímicos.

La medición de la presión arterial se realizó por el personal médico propio de la institución mediante la auscultación a través de un esfigmomanómetro, donde los individuos permanecieron por lo menos 10 minutos de descanso. Para la obtención de la circunferencia abdominal se implementó una cinta métrica a la altura de los bordes inferiores de las costillas y el punto más alto de la cresta iliaca; además de la medición de la altura mediante un tallímetro. Para el cálculo del índice de masa corporal (IMC) se aplicó la clasificación propuesta por la OMS como bajo peso (<18,5 kg/m2), peso normal (18,5-24,9 kg/m2), sobrepeso (25,0-29,9 kg/m2) y obesidad (>30,0 kg/m2) 22.

Para el estudio estadístico se realizó un análisis descriptivo con la utilización de medidas de tendencia central con base en las variables de estudio: sexo biológico, edad cronológica, IMC y circunferencia abdominal.

A demás los individuos fueron clasificados según los criterios del síndrome metabólico mediante la definición de NCEP/ATP-III, ALAD y IDF/NHLBI/AHA (tabla 1) 2 3. La concordancia de estos tres criterios de diagnóstico se calculó mediante el coeficiente kappa de Cohen. Los datos fueron tabulados y analizados con el programa SPSS v.20.

Tabla 1.

Criterios diagnósticos del Síndrome Metabólico según varias organizaciones.

|

Criterios |

NCEP/ATP III |

ALAD |

IDF/NHLBI/AHA |

|

Glucosa |

≥ 110 mg/dl |

≥ 100 mg/dl |

≥ 100 mg/dl |

|

Triglicéridos |

≥ 150 mg/dl |

≥ 150 mg/dl |

≥ 150 mg/dl |

|

Colesterol HDL |

< 40 mg/dl Hombres < 50 mg/dl Mujeres |

< 40 mg/dl Hombres < 50 mg/dl Mujeres |

< 40 mg/dl Hombres < 50 mg/dl Mujeres |

|

Presión arterial |

≥ 130/85 mmHg |

≥ 130/85 mmHg |

≥ 130/85 mmHg |

|

Circunferencia abdominal |

≥ 102 cm Hombres ≥ 88 cm Mujeres |

≥ 94 cm Hombres ≥ 88 cm Mujeres |

≥ 94 cm Hombres ≥ 88 cm Mujeres |

|

Requisitos para el diagnóstico |

3 o más criterios |

2 criterios más el cumplimiento de la circunferencia abdominal |

3 o más criterios |

|

NCEP/ATP III: National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III; ALAD: Asociación Latinoamericana de Diabetes; IDF/NHLBI/AHA: International Diabetes Federation, Association/National Heart, Lung, and Blood Institute. |

|||

Aspectos éticos

Dentro del estudio se garantizó el cumplimiento las normas establecidas en la Declaración de Helsinki Adendum de Taiwán, brindando protección, privacidad y confidencialidad de los datos recolectados, de manera que no se agredió en ningún momento la integridad física y psicológica de los mismos 23. Por tanto, la base obtenida de datos no será entregada para futuras investigaciones.

RESULTADOS

Características generales de la población: La población estuvo conformada por 267 individuos con una edad minina de 25 y máxima de 65 años para ambos sexos, donde el 43,4% (n= 116) corresponden al sexo femenino y el 56,6% (n=151) al masculino. El grupo etario con mayor prevalencia comprende las edades de 27-59 años con el 79,4%, seguido del grupo de 60 años o más con el 17,6%. Con respecto al IMC, se evidenció que la población de estudio solo se agrupo en dos categorías: el 89,9% (n=240) en el rango normal de 18,5-24,9%, mientras que el 10,1% (n=27) en la categoría de sobrepeso oscilando en los valores 25,0-29,9%.

La población de estudio presento mayor porcentaje en los individuos que poseen empleo con el 64,8% (n=173) y desempleo con el 20,2% (n=54). El resto de las características se resumen en la tabla 2.

Tabla 2.

Características generales de la población.

|

|

n |

% |

|

|

GRUPO ETARIO |

ADOLESCENTE |

0 |

0,0% |

|

JOVEN |

8 |

3,0% |

|

|

ADULTO |

212 |

79,4% |

|

|

ADULTO MAYOR |

47 |

17,6% |

|

|

SEXO |

FEMENINO |

116 |

43,4% |

|

MASCULINO |

151 |

56,6% |

|

|

OCUPACIÓN |

AMA DE CASA |

34 |

12,7% |

|

EMPLEADO |

173 |

64,8% |

|

|

DESEMPLEADO |

54 |

20,2% |

|

|

ESTUDIANTE |

6 |

2,2% |

|

Síndrome metabólico según diferentes criterios de diagnóstico

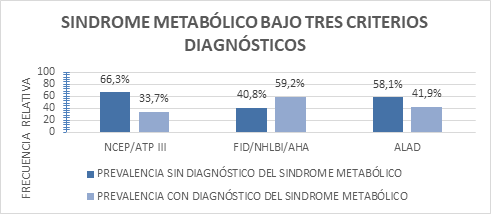

Durante la implementación de los diversos criterios diagnósticos se evidenció un mayor porcentaje en los criterios IDF/NHLBI/AHA con el 59,2% (n=158), seguido de ALAD con 41,9% (n=112) y finalmente NCEP/ATP III con 33,7% (n=90). Así pues, también se resalta porcentajes altos de individuos que no poseen un diagnóstico del síndrome metabólico, como se muestra en la Figura 2.

En la Tabla 3, se observa la frecuencia todos los criterios bioquímicos y clínicos alterados con base en individuos que fueron o no diagnosticados con el síndrome; el presente estudio evidencia un mayor porcentaje en glucosa según los criterios ALAD con el 82,1%, para los triglicéridos y colesterol HDL existe un predominio del 97,8% y 67,8% respectivamente bajo el criterio NCEP/ATP III. Dentro de los criterios clínicos conviene señalar un mayor porcentaje en la circunferencia abdominal bajo el criterio ALAD (98,2%) y mayor alteración de la presión arterial con el 62,2% según NCEP/ATP III.

Figura 2. Síndrome metabólico bajo tres criterios diagnósticos.

Tabla 3.

Frecuencia de las características bioquímicas y clínicas según cada criterio diagnóstico.

|

|

NCEP/ATP III |

IDF/NHLBI/AHA |

ALAD |

||||||||||

|

SI |

NO |

SI |

NO |

SI |

NO |

||||||||

|

N |

% |

N |

% |

N |

% |

N |

% |

N |

% |

N |

% |

||

|

CRITERIOS BIQUÍMICOS |

|||||||||||||

|

GLUCOSA AUMENTADA |

NO |

28 |

31,1 |

137 |

77,4 |

34 |

21,5 |

50 |

45,9 |

20 |

17,9 |

64 |

41,3 |

|

SI |

62 |

68,9 |

40 |

22,6 |

124 |

78,5 |

59 |

54,1 |

92 |

82,1 |

91 |

58,7 |

|

|

TRIGLICERIDOS AUMENTADOS |

NO |

2 |

2,2 |

45 |

25,4 |

6 |

3,8 |

41 |

37,6 |

7 |

6,2 |

40 |

25,8 |

|

SI |

88 |

97,8 |

132 |

74,6 |

152 |

96,2 |

68 |

62,4 |

105 |

93,8 |

115 |

74,2 |

|

|

COLESTERL HDL- DISMINUIDOS |

NO |

29 |

32,2 |

148 |

83,6 |

69 |

43,7 |

108 |

99,1 |

70 |

62,5 |

107 |

69,0 |

|

SI |

61 |

67,8 |

29 |

16,4 |

89 |

56,3 |

1 |

0,9 |

42 |

37,5 |

48 |

31,0 |

|

|

CRITERIOS CLÍNICOS |

|||||||||||||

|

CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL ALTERADA |

NO |

65 |

72,2 |

173 |

97,7 |

45 |

28,5 |

91 |

83,5 |

2 |

1,8 |

87 |

56,1 |

|

SI |

25 |

27,8 |

4 |

2,3 |

113 |

71,5 |

18 |

16,5 |

110 |

98,2 |

68 |

43,9 |

|

|

PRESION ARTERIAL ALTERADA |

NO |

34 |

37,8 |

127 |

71,8 |

76 |

48,1 |

85 |

78,0 |

49 |

43,8 |

112 |

72,3 |

|

SI |

56 |

62,2 |

50 |

28,2 |

82 |

51,9 |

24 |

22,0 |

63 |

56,2 |

43 |

27,7 |

|

La distribución poblacional se detalla en la Tabla 4, donde los valores medidos se encuentran fuera del criterio diagnósticos según cada definición.

Tabla 4.

Distribución de las características bioquímicas y clínicas.

Concordancia del síndrome metabólico según diferentes criterios diagnósticos.

El nivel de concordancia según el índice de Kappa presenta mayor valor entre las definiciones de NCEP/ATP-III y IDF/NHLBI/AHA (0,519), clasificándolo como una concordancia moderada. Por su parte, para las definiciones NCEP/ATP-III y ALAD; ALAD y IDF/NHLBI/AHA muestran un índice de 0,348 y 0,245 respectivamente, lo que indica una escasa concordancia entre las definiciones.

DISCUSIÓN

El síndrome metabólico se encuentra constituido por diversos factores que se asocian principalmente a alteraciones bioquímicas como: resistencia a la insulina, eventos cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, alteraciones proaterogénicas, entre otras. 24 25

Diversos estudios han podido determinar que en la última década la población joven (mayores de 20 años) cumplen con alguna definición para el diagnóstico del síndrome, esta prevalencia se ha visto aumentada con la edad aportándole un mayor porcentaje a mujeres. Así mismo, el aumento del sedentarismo, problemas de nutrición, alto consumo de grasas saturadas, cambios en el estilo de vida, poca actividad física y envejecimiento poblacional pueden aumentar el número de casos 25 26.

En el presente estudio se evidenció que la prevalencia del síndrome en una zona rural de la provincia de Pichincha varía de acuerdo con la definición empleada, siendo el 59,2% según IDF/NHLBI/AHA; del 41,9% según ALAD y de 33,7% según NCEP/ATP III; valores muy similares reportados en un estudio en Cuenca donde se resalta el 51,6% según IDF/NHLBI/AHA y del 43,4% para las definiciones ALAD y NCEP/ATP III 20.

De igual forma, en otras poblaciones de Latinoamérica se evidencia porcentajes semejantes como un estudio realizado en Venezuela, expresando un mayor valor dentro de las definiciones ALAD y NCEP/ATP III con el 39,1% y 38,3% respectivamente 27. En Perú se identificó prevalencia del síndrome en una población de 260 individuos con el 46,2% bajo los criterios ALAD y del 48,1% IDF/NHLBI/AHA 28, finalmente, agregando a lo anterior, Brasil demuestra prevalencias similares al estudio bajo los criterios IDF/NHLBI/AHA con el 56,9% 29.

Este cambio porcentual varía en relación con el punto de cohorte empleado para la circunferencia abdominal, lo cual depende del sexo, raza y grupo étnico del individuo en estudio. Como consecuencia, esta acumulación de tejido graso a nivel visceral se encuentra implicado en la formación de sustancias bioquímicas que favorecen a su vez al progreso de la insulinoresistencia, presión arterial elevada y dislipidemias; convirtiéndose en importantes factores de riesgo para el desarrollo del síndrome metabólico 2 17.

En esta misma línea cabe resaltar las diferencias existentes entre definiciones, donde NCEP/ATP III y IDF/NHLBI/AHA dentro de sus criterios no toma en cuenta la circunferencia abdominal como criterio obligatorio para la definición del síndrome a diferencia de ALAD que básicamente se enfoca en este como un componente obligatorio 30 32.

Por lo tanto, ALAD es mucho más riguroso en cuanto al valor de la circunferencia abdominal a pesar de tener los puntos similares a IDF/NHLBI/AHA (hombres >94 cm y mujeres >88 cm) a diferencia de NCEP/ATP III (hombres >102 cm y mujeres >88.

Finalmente, como expresa Torres M. et al. 33 debe estimarse valores generales para la circunferencia abdominal con base en estudios a nivel regional y características socioculturales; debido a que esta varianza podría dar una sobrevaloración de individuos afectados incrementado a su vez el porcentaje de prevalencia 22 30 34.

Otro aspecto importante para resaltar es el predominio de criterios bioquímicos y clínicos en cada definición aplicada. Se puede observar porcentajes más altos a partir de las definiciones ALAD y NCEP/ATP III, debido a la similitud de parámetros medibles para triglicéridos, colesterol HDL y presión arterial; por lo cual se destaca que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas como lo detallan varios estudios similares 20.

Agregando a lo anterior, existe una diferencia notoria para el parámetro de la glucosa debido al punto de cohorte de ≥110 mg/dl y ≥100 mg/dl, adicionalmente el requisito para el diagnóstico del síndrome debido a que las definiciones NCEP/ATP III y IDF/NHLBI/AHA se definen con 3 o más criterios; mientras que ALAD precisa el cumplimiento de 2 criterios más la circunferencia abdominal 20. A pesar de que los valores de significancia son p>0.005 en glucosa y circunferencia abdominal denotan que puede existir una diferencia real, pero el estudio no tiene la intensidad para poder detectarla; debido a varios factores como el tamaño de muestra, diversidad poblacional, tiempo de estudio, magnitud del efecto, entre otras cosas 35.

Por otra parte, al analizar el nivel de concordancia kappa se demostró una fuerza moderada de correlación entre las definiciones NCEP/ATP-III y IDF/NHLBI/AHA (k=0.519), debido a que ambas definiciones tan solo por cumplir 3 de 5 criterios definen el síndrome metabólico 38. Así, lo demuestra diversos estudios realizados en Brasil y Perú (k=0.546) encontrando un nivel moderado de concordancia muy similar a nuestro estudio (39,40). De igual manera, en Venezuela se ha evidenciado un alto nivel de concordancia (k= 0,92) a razón de la semejanza de criterios con la única variación en los puntos de cohorte para la circunferencia abdominal; atribuyendo una gran relación entre las definiciones 40.

Se debe resaltar que existe poca evidencia científica entre los niveles de concordancia para IDF/NHLBI/AHA y ALAD, debido a que la mayoría de estudios recomiendan utilizar los criterios de IDF y NCEP/ATP-III para estudios de prevalencia asociados a individuos con riesgo cardiovascular (42). De la misma manera, se evidencia pocos estudios comparativos para las definiciones NCEP/ATP-III y ALAD limitando de esta manera investigaciones más equitativas y completas 41.

Agregando a lo anterior, podemos resaltar que estas últimas definiciones han sido aplicadas para modelos de predicción del síndrome metabólico a partir de indicadores aterogénicos, antropométricas y estilos de vida 28. Se debe resaltar también la importancia de realizar estudios que apliquen diversas definiciones a nivel comparativo, cuyo fin aportará una mejor decisión para la aplicación de una u otra definición; permitiendo así una intervención oportuna de programas que promuevan una prevención del síndrome 30 42.

CONCLUSIONES

A pesar de que el estudio demuestra prevalencias representativas con base en cada una de las definiciones aplicadas, es necesario considerar estudios epidemiológicos que utilicen criterios semejantes, ya sea a nivel nacional o regional; con el fin de obtener características específicas y más adaptativas para nuestra población.

Así mismo, la evaluación continua y el conocimiento de características clínicas predominantes de este estudio permitirán conocer la prevalencia todos los factores de riesgo que conforman dicho síndrome con el fin de poder establecer estrategias de salud a nivel primario.

CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no tienen conflicto de interés en la publicación del artículo.

FINANCIAMIENTO

Autofinanciado.

AGRADECIMIENTO

A todos los agentes sociales involucrados en el proceso investigativo.

REFERENCIAS

1. Reaven GM. Role of Insulin Resistance in Human Disease. Diabetes. 1988;37(12):1595-607.

2. Robles L, Carlos J. Metabolic syndrome: concept and practical application. An Fac Med. 2013;74(4):315-20.

3. Saklayen MG. The Global Epidemic of the Metabolic Syndrome. Curr Hypertens Rep [Internet]. 2018;20(2).

4. Rochlani Y, Pothineni NV, Kovelamudi S, Mehta JL. Metabolic syndrome: pathophysiology, management, and modulation by natural compounds. Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease. 2017;11(8):215-225. doi:10.1177/1753944717711379

5. Muñoz FL, Pou SA, Navarro-Lechuga E, et al. Criterio no bioquímico propuesto para la definición de síndrome metabólico en una población en desarrollo de América Latina [Proposed non-biochemical criteria for the definition of metabolic syndrome in a developing population in Latin America.]. Med Int Mex. 2021;37(3):313-323.

6. World Health Organization. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications: report of a WHO consultation. Part 1, Diagnosis and classification of diabetes mellitus [Internet]. World Health Organization; 1999. Report No.: WHO/NCD/NCS/99.2. Disponible en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/66040

7. Simmons RK, Alberti KGMM, Gale EAM, Colagiuri S, Tuomilehto J, Qiao Q, et al. The metabolic syndrome: useful concept or clinical tool? Report of a WHO Expert Consultation. Diabetologia. 1 de abril de 2010;53(4):600-5.

8. Expert Panel on Detection E and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA. 16 de mayo de 2001;285(19):2486-97.

9. Carr DB, Utzschneider KM, Hull RL, Kodama K, Retzlaff BM, Brunzell JD, et al. Intra-Abdominal Fat Is a Major Determinant of the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III Criteria for the Metabolic Syndrome. Diabetes. 1 de agosto de 2004;53(8):2087-94.

10. Ford ES. Prevalence of the Metabolic Syndrome Defined by the International Diabetes Federation Among Adults in the U.S. Diabetes Care. 1 de noviembre de 2005;28(11):2745-9.

11. Consenso Latinoamericano de la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD). Epidemiología, diagnóstico, control, prevención y tratamiento del síndrome metabólico en adultos [Epidemiology, diagnosis, monitoring, prevention and treatment of metabolic syndrome in adults]. Rev Asoc Latinoam Diabetes. 18:25-44.

12. Alberti KGMM, Zimmet P, Shaw J. Metabolic syndrome a new world-wide definition. A Consensus Statement from the International Diabetes Federation. Diabet Med. 2006;23(5):469-80.

13. Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, et al. Diagnosis and management of the metabolic syndrome: an American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute Scientific Statement [published correction appears in Circulation. 2005 Oct 25;112(17):e297] [published correction appears in Circulation. 2005 Oct 25;112(17):e298]. Circulation. 2005;112(17):2735-2752. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.169404

14. Medina-Lezama J, Pastorius CA, Zea-Diaz H, Bernabe-Ortiz A, Corrales-Medina F, Morey-Vargas OL, et al. Optimal Definitions for Abdominal Obesity and the Metabolic Syndrome in Andean Hispanics: The PREVENCION Study. Diabetes Care. 3 de marzo de 2010;33(6):1385-8.

15. Sempértegui F, Estrella B, Tucker KL, Hamer DH, Narvaez X, Sempértegui M, et al. Metabolic syndrome in elderly living in marginal peri-urban communities in Quito, Ecuador. Public Health Nutr. 2011;14(5):758-67.

16. Pérez-Galarza J, Baldeón L, Franco OH, Muka T, Drexhage HA, Voortman T, et al. Prevalence of overweight and metabolic syndrome, and associated sociodemographic factors among adult Ecuadorian populations: the ENSANUT-ECU study. J Endocrinol Invest. 2021;44(1):63-74.

17. Martínez MP, Vergara ID, Molano KQ, Pérez MM, Ospina AP. Síndrome metabólico en adultos: Revisión narrativa de la literatura. Arch Med. 2021;17(2):4.

18. Casapulla SL, Howe CA, Mora GR, Berryman D, Grijalva MJ, Rojas EW, et al. Cardiometabolic risk factors, metabolic syndrome and pre-diabetes in adolescents in the Sierra region of Ecuador. Diabetol Metab Syndr [Internet]. 2017;9. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5397823/

19. Fernández-Ruiz VE, Paniagua-Urbano JA, Solé-Agustí M, Ruiz-Sánchez A, Gómez-Marín J. Prevalencia de síndrome metabólico y riesgo cardiovascular en un área urbana de Murcia. Nutr Hosp. 2014;30(5):1077-83.

20. Vásquez CMA, Cordero LCA, Álvarez R, Valdiviezo A, Cordero G, Añez RJ, et al. Prevalencia y nivel de concordancia entre tres definiciones de síndrome metabólico en la ciudad de cuenca-Ecuador [Prevalence and level of agreement between three definitions of metabolic syndrome in the city of cuenca-Ecuador]. Av En Biomed. 2016;5(3):117-28.

21. Carvajal Carvajal C. Síndrome metabólico: definiciones, epidemiología, etiología, componentes y tratamiento [Metabolic syndrome: definitions, epidemiology, etiology, components and treatment]. Med Leg Costa Rica. 2017;34(1):175-93.

22. Organización Panamericana de la Salud. Prevención de la Obesidad [Obesity Prevention]. [Internet]. Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/prevencion-obesidad

23. WMA - The World Medical Association. Declaración de la AMM sobre las Consideraciones Éticas de las Bases de Datos de Salud y los Biobancos [WMA Statement on Ethical Considerations of Health Databases and Biobanks]. [Internet]. Disponible en: https://acortar.link/gsA2GD

24. Diaz CIE, Zambrano A de los ÁM, Placencia LFP, Guerrero JET, Rey PJB, Martínez AMG, et al. Prevalencia de síndrome metabólico y factores asociados en adultos mayores de la parroquia de Baños, Cuenca [Prevalence of metabolic syndrome and associated factors in older adults in the parish of Baños, Cuenca]. Arch Venez Farmacol Ter. 2018;37(3):283-8.

25. Benavides DF, Zambrano ALP, Espinoza TMA. Prevalencia de síndrome metabólico: personal que labora en la Escuela de Medicina [Prevalence of metabolic syndrome: personnel working at the School of Medicine]. Universidad de Cuenca. Arch Venez Farmacol Ter. 2018;38(2):24-9.

26. Apolo Montero AM, Escobar Segovia KF, Herrera Vinelli IP, Arias Ulloa CA, Apolo Montero DA, Apolo Montero AM, et al. Análisis descriptivo del síndrome metabólico en trabajadores de empresas en la costa ecuatoriana, 2017 y 2018 [Descriptive analysis of metabolic syndrome in workers of companies on the Ecuadorian coast, 2017 and 2018]. Rev San Gregor. junio de 2020;(39):162-76.

27. Quiroz D, Quiroz D, Bognanno FJ, Marin M. Prevalencia de síndrome metabólico y factores de riesgo en la etnia Kariña, Estado Bolívar, Venezuela [Prevalence of metabolic syndrome and risk factors in the Kariña ethnic group, Bolivar State, Venezuela]. Rev Científica Cienc Médica. 2018;21(1):7-13.

28. Díaz-Ortega JL, Yupari-Azabache IL. Modelo de predicción para Síndrome metabólico en adultos de Trujillo [Prediction model for metabolic syndrome in adults of Trujillo], Perú. Rev Habanera Cienc Médicas. 2022;21(1):4369.

29. Chaves Pereira Reis VM, Santos Brant Rocha J, Fonseca AA, Ferreira Freitas R, Araújo Passos BM, Perim Baldo M, et al. A Comparison of the Prevalence of Metabolic Syndrome According to Different Definitions in Climacteric Women. Metab Syndr Relat Disord. 2021;19(8):436-42.

30. Hernández R, Herrera H, Carias D. Coincidencias y divergencias en las prevalencias del síndrome metabólico según IDF y ATP III en adultos de Caracas [Coincidences and divergences in the prevalence of metabolic syndrome according to IDF and ATP III in adults in Caracas]. An Venez Nutr [Internet]. 2014;27(2). Disponible en: http://www.analesdenutricion.org.ve/ediciones/2014/2/art-2/

31. Ramírez-López LX, Aguilera AM, Rubio CM, Aguilar-Mateus ÁM, Ramírez-López LX, Aguilera AM, et al. Síndrome metabólico: una revisión de criterios internacionales [Metabolic syndrome: a review of international criteria]. Rev Colomb Cardiol. febrero de 2021;28(1):60-6.

32. Tejada López YO, Choquehuanca Zambrano GM, Goicochea Ríos E del S, Vicuña Villacorta JE, Guzmán Aybar OY, Tejada López YO, et al. Perfil clínico-epidemiológico del síndrome metabólico en adultos atendidos en el hospital I Florencia de Mora EsSALUD [Clinical-epidemiological profile of the metabolic syndrome in adults attended at the hospital I Florencia de Mora EsSALUD]. Horiz Méd Lima [Internet]. 2020;20(4).

33. Torres-Valdez M, Ortiz-Benavides R, Sigüenza-Cruz W, Ortiz-Benavides A, Añez R, Salazar J, et al. Punto de corte de circunferencia abdominal para el agrupamiento de factores de riesgo metabólico: una propuesta para la población adulta de Cuenca, Ecuador [Abdominal circumference cut-off point for grouping metabolic risk factors: a proposal for the adult population of Cuenca, Ecuador]. Rev Argent Endocrinol Metab. 2016;53(2):59-66.

34. Wube TB, Nuru MM, Anbese AT. Comparative Prevalence Of Metabolic Syndrome Among Type 2 Diabetes Mellitus Patients In Hawassa University Comprehensive Specialized Hospital Using Four Different Diagnostic Criteria. Diabetes Metab Syndr Obes Targets Ther. 2019;12:1877-87.

35. Akobeng AK. Understanding type I and type II errors, statistical power and sample size. Acta Paediatr. 2016;105(6):605-9.

36. Niz-Ramos J, Niz-Ramos J. Las falacias de la p y significación estadística [The fallacies of p and statistical significance]. Ginecol Obstet México. 2020;88(8):536-41.

37. Pineda GA, Aparicio NER, Santander AE, Giménez L, Leguizamón H. Enfermedad arterial periférica determinada por índice tobillo-brazo en pacientes con síndrome metabólico [Peripheral arterial disease determined by ankle-brachial index in patients with metabolic syndrome]. Rev Virtual Soc Paraguaya Med Interna. 2018;49-58.

38. Paula HA de A, Ribeiro R de CL, Rosado LEFP de L, Pereira RSF, Franceschini S do CC. Comparison of the different definition criteria for the diagnosis of the metabolic syndrome in elderly women. Arq Bras Cardiol. 2010;95:346-53.

39. Roca-Sánchez-Moreno JD, Soto A, Núñez-Muñoz AL, Cruz-Vargas JADL, Quiñones-Laveriano DM. Comparación de diferentes definiciones de síndrome metabólico y su relación con la estimación del riesgo cardiovascular [Comparison of different definitions of metabolic syndrome and their relationship to cardiovascular risk estimation]. Rev Fac Med. 2022;70(2):e92602-e92602.

40. Cifuentes M, Salazar B, Cova Z, Granado A, Mociños C, Cedeño J, et al. Prevalencia de síndrome metabólico y grado de concordancia entre 2 clasificaciones diagnosticas en la población adulta de Ciudad Bolívar, Venezuela [Prevalence of metabolic syndrome and degree of concordance between 2 diagnostic classifications in the adult population of Ciudad Bolivar, Venezuela]. Sindrome Cardiometabolico. 2016;VI:8-19.

41. González-Chávez A, Elizondo-Argueta S, Zúñiga JS, Salgado GG, Guerrero-Romero F, Simental L. Prevalencia del síndrome metabólico entre adultos mexicanos no diabéticos, usando las definiciones de la OMS, NCEP-ATPIIIa e IDF [Prevalence of metabolic syndrome among non-diabetic Mexican adults, using WHO, NCEP-ATPIIIa and IDF definitions]. Rev Médica Hosp Gen México. 2008;71(1):11-9.

42. Agudelo-Flórez LA, Manco-Patiño DR, Giraldo-González EF, Campiño-Londoño JF, Pinto-Mejía J, Calvo-Betancur V, et al. Prevalencia del síndrome metabólico según criterios ALAD y ATP III en pacientes del programa de riesgo cardiovascular en San Carlos, Antioquia, Colombia [Prevalence of metabolic syndrome according to ALAD and ATP III criteria in patients of the cardiovascular risk program in San Carlos, Antioquia, Colombia]. Alad. 2019;9(3):2056.

2022 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).