http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v5i9.596

Gestión, saberes y organización en el manejo del agua desde el ámbito comunitario y privado

Management, knowledge and organization in water management from the community and private context

James Alejo-Muñoz

.Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo

México

http://orcid.org/0000-0002-7574-6187

Lucio Noriero-Escalante

lnorieroes@hotmail.com

Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo

México

https://orcid.org/0000-0001-5096-4690

Jonatan Armando Martínez-Castiblanco

Escuela Superior de Administración Pública, Chapingo

México

https://orcid.org/0000-0002-4338-9736

Recibido: 10 de febrero de 2019

Revisado: 15 de marzo de 2019

Aprobado: 16 de octubre de 2019

Publicado: 20 de enero de 2020

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo analizar las ventajas y desventajas que conlleva administrar o no la distribución de un recurso hídrico que por su naturaleza, es el más importante para la sobrevivencia de las personas. En ese sentido, presentamos en un primer momento, la experiencia de Santa Inés y San Joaquín Coapango, comunidades del municipio de Texcoco, Estado de México, ya que durante más de 3 décadas han realizado esfuerzos considerables para prestar el abastecimiento del agua a sus pobladores. En un segundo momento, presentamos el caso de Chinauta, Colombia, comunidad que depende totalmente de la empresa pública para recibir dicho servicio. La información se obtuvo mediante entrevistas a personajes claves de las comunidades en estudio. Concluimos que los saberes, organización, manejo y conservación del agua en manos de los pobladores es una garantía de equilibrio en la distribución al mismo tiempo que salvaguarda del apreciado recurso natural.

Descriptores: Recursos hídricos; gestión; comunidad; saberes locales. (Palabras tomadas del Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

The objective of this paper is to analyze the advantages and disadvantages of managing the distribution of a water resource that, by its nature, is the most important for people’s survival. In this sense, we present, at first, the experience of Santa Inés and San Joaquín Coapango, communities of Texcoco municipality, Mexico State, since they have made considerable efforts to provide water to its inhabitants for more than 3 decades. In a second moment, we present the case of Chinauta, Colombia, a community that depends, totally, on the public company to receive such service. The information was obtained through interviews with key characters from the communities under study. We conclude that the knowledge, organization, management and conservation of water in the inhabitants’ hands is a guarantee of balance in the distribution and, at the same time, it safeguards the appreciated natural resource.

Descriptors: Water resources; management; community; local knowledge. (Words taken from the UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

Sin duda alguna, el agua es un recurso muy importante para la supervivencia del ser humano (Hernández, 2010). La concentración de las personas en grandes y pequeñas ciudades está muy relacionada con la disponibilidad que se tiene de este recurso (Wirth, 2005). Desde los inicios de las civilizaciones, éstas han tenido como punto de encuentro que se han desarrollado junto a los ríos, vemos el caso de China con los ríos Huangpu y Amarillo; Europa con el Sena, Rin y Támesis entre otros; Estados Unidos con uno de los más importante el Misisipi; África con el Nilo y en sur América el Amazonas. Todos estos ríos presentan diversidad de características con las cuales se han podido desarrollar actividades como navegación, pesca, agricultura y en la actualidad, por su cauce se pueden construir hidroeléctricas que llevan energía eléctrica tanto a ciudades como asentamientos rurales (Ballestero 2005).

Independientemente de las actividades que se generan alrededor de las fuentes hídricas (Duarte y et al, 2006). Un problema cada vez más evidente y cuyos efectos son desastrosos es que cada día disminuye la calidad del agua que se toma para consumo humano. Por su parte, la actividad industrial y de extracción de recursos minerales entre otros, requiere de grandes cantidades de agua para poder ser ejecutadas (Zektser, 2004). Resulta evidente que cada vez que se intensifican estas actividades, se le está negando a las personas el acceso a agua de calidad, debido fundamentalmente a que más de la mitad de los ríos del mundo están siendo profundamente contaminados y, lo cual nos indica que se pone en alto riesgo la salud de los seres humanos y de especies como plantas y animales (Serageldin, 2001).

Un dato conocido es que el 70% del planeta está compuesto por agua, sin embargo, solo el 2. 53% es agua dulce, que enfrenta severos problemas derivados por la contaminación del hombre. Ejemplo, aproximadamente, dos millones (2.000.000) de toneladas de desechos son arrojados diariamente en aguas receptoras, incluyendo residuos industriales y químicos, vertidos humanos y desechos agrícolas (fertilizantes, pesticidas y residuos de pesticidas) y desde luego, quienes sufren mayormente el problema de fuentes de agua contaminada son las poblaciones pobres en los países en desarrollo. Por otra parte, el cambio climático, que presenta lluvias atemporales, ciclones huracanes y sequías, que se están presentado afectarán a la población en general, de manera que la calidad del agua también se verá afectada. Es de esperarse que ante esas condiciones los escenarios no son nada prometedores, de acuerdo con el Informe de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo: 7.000 millones de personas a mediados del presente siglo en 60 países sufrirán escasez de agua, y en el mejor de los casos la cifra puede disminuir a 2.000 millones de personas en 48 países. (UNESCO, 2003).

Ante ese panorama la gestión, organización y los saberes en relación al manejo del agua es una necesidad apremiante en cualquier país del mundo. Al respecto, la gestión sostenible del agua de acuerdo con el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos (WWDR, 2016:10 por sus siglas en inglés), implica “la protección y la restauración de los ecosistemas, la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), así como el desarrollo, explotación y mantenimiento de las infraestructuras, junto con el acceso a un suministro seguro, confiable y asequible de agua y servicios de saneamiento adecuados”. En efecto, todos estos procesos desde el punto de vista institucional deben estar presentes tanto en las zonas rurales como en las ciudades para el mejor aprovechamiento del agua, lo cierto es que prevalecen conflictos e intereses en el manejo de los recursos naturales, es decir, “los bienes de uso o acceso común (common pool resources) se definen como aquellos cuyo acceso no puede ser denegado (non-excludable, no excluyentes) pero cuyo consumo es rivalizante (rivalrous), lo cual significa que el consumo del bien por parte de un agente limita la posibilidad de otro agente de hacer uso del mismo recurso. La compartición de recursos finitos por parte deactores heterogéneos con intereses egoístas conllevan el posible agotamiento de recursos de acceso común” (Pacheco-Vega, 2014:142). Y es que un hecho es claro, el uso del agua está ligada principalmente a la agricultura y desde luego, al uso doméstico, e industrial, que ante el aumento de la población, entra en disputa, por los usuarios y quienes la distribuyen mediante diversos mecanismos.

En ese sentido, la organización y los saberes locales, en torno al agua representan un mecanismo viable para la toma de decisiones de un bien que representa la sobrevivencia del género humano, puesto que este recurso es estratégico ante su escases y por tanto, uso y distribución correcta. Entendemos por saberes locales aquellos que están constantemente reelaborándose en las comunidades indígenas y campesinas. Son saberes que tienen un sustento en la práctica cotidiana y son compartidos por los pobladores que tienen un vínculo directo con el territorio que comparten.

Nos parece importante señalar, que la práctica comunitaria en el manejo y distribución del agua en las comunidades rurales tienen una estrecha relación con el cuidado y preservación de los recursos, cómo se podrá apreciar más adelante. Y es que los saberes necesariamente implican la vida cotidiana de los sujetos que comparten determinado espacio social. Es decir, están presentes sus valores, necesidades, e identidad cultural y apego al territorio que ocupan. Por ello, el dialogo de saberes es necesario para llevar a cabo procesos de mejora en el uso y manejo de los recursos naturales que implique la revaloración de los saberes presentes en las comunidades, es lo que algunos han denominado la interculturalidad. (Delgado F., y Rist S, 2016).

En función de lo expuesto, se señala otro aspecto importante a considerar es la perspectiva política y económica que se tiene sobre el uso y administración del agua potable. Al respecto, existen dos concepciones sobre el derecho al agua, la primera es la que trata al recurso como un bien común (De Molina, 2000), donde el estado debe garantizar y permitir el acceso; por otro lado, la concepción que ve al recurso hídrico como un producto al cual se le debe sacar ganancia (Giarraca y Teubal, 2010). Bajo esta última, países con economías emergentes han concedido la exploración y extracción de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios a terceros, y dentro de esta categoría de recursos naturales, el agua es uno de los principales y más importantes recursos que al sector privado le genera grandes ganancias.

Desde la perspectiva anterior, a continuación presentamos las experiencias en torno al uso y distribución del agua en el ámbito comunitario de Santa Inés y San Joaquín Coapango, en el estado de México, México; y La Vereda[1] de Chinauta en el municipio de Fusagasugá Departamento de Cundinamarca, Colombia, en manos privadas.

Las comunidades en estudio

Santa Inés (SI) y San Joaquín Coapango (SJC), en el Estado de México, México. Son comunidades rurales que han tenido que organizarse a lo largo de los últimos 40 años para contar con un servicio de agua potable. SI, tiene una población que oscila entre los 1000 y 500 habitantes y SJC cuenta con 6774 habitantes que se encuentran en la zona de la Montaña del municipio de Texcoco (Plan de Desarrollo Municipal, 2016), limitan la una inmediatamente de la otra con una distancia de 10 kilómetros del casco urbano sobre la vía que lleva a Tlaxcala .

Por su parte, Chinauta se encuentra sobre la vía Panamericana que va desde Bogotá hacia el sur del país en el Km 64 pasando por Fusagasugá. Su ubicación está sobre los 1500 msnm y a pesar de encontrarse en la cordillera oriental de los Andes colombianos, cuenta con muy pocas reservas hídricas (Plan de Desarrollo, 2016). Su ubicación le permite ser un eje turístico de mucha importancia para el municipio, pero por sus características geográficas y la alta densidad poblacional (8000 hab.), hacen que dependa en un 100% del servicio de agua potable que la empresa de servicio público (EMSERFUSA) de la ciudad, lleva a los hogares. Chinauta por estas circunstancias y su clima caluroso se ha convertido en una zona que presta servicios turísticos, EMSERFUSA realiza la captura de agua para ser potabilizada, esta labor se lleva a cabo en la parte más elevada del municipio que es hacia los cerros del Fusacatán (parte oriental) donde se encuentran los ríos Chocho y Cuja. Esto deja sin posibilidades a los habitantes de Chinauta para disponer de los recursos hídricos que puedan pasar dentro de su territorio (POT, 2001).

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Los resultados de algunos estudios previos de organizaciones institucionales sobre la administración y autogestión del agua potable indican que hay alternativas diversas que cumplen con la función de brindar el servicio en localidades rurales y periurbanas (Aguilar, 2011). Con el fin de identificar los factores de relevantes con los cuales las Juntas Locales de Agua Potable (JLAP) de SI y SJC, Texcoco, México; han logrado suministrar el servicio en sus localidades, fue realizada una revisión bibliográfica de experiencias relevantes en otros lugares para definir cinco características en común entre las dos localidades (Whittington y et al, 2009): 1) tienen prácticas similares de consumo del agua potable; 2) se organizan por tradición para gestionar, administrar y prestar el servicio de suministro de agua potable; 3) obtienen el agua potable de pozos ubicados dentro de sus territorios; 4) se encuentran en un área rica en recursos hídricos; y 5) cambian a los miembros de los comités en tiempos determinados para asumir funciones administrativas y operativas (Becerril-Tinoco y et al, 2014).

Una vez establecidas estas características, los presidentes y delegados de cada JLAP de ambas comunidades fueron visitados por uno de los que suscribe para darles a conocer el objetivo del trabajo (Muñoz y et al, 2016). Este acercamiento permitió generar confianza y conocer a otros líderes que dieron puntos de vista diferentes sobre la gestión que realizan las JLAP con respecto al agua potable. Asimismo, una entrevista semiestructurada fue adaptada de Stauber y et al (2016) y aleatoriamente se aplicó a los titulares de toma de agua potable en sus hogares, para determinar la percepción de los usuarios sobre el servicio de agua potable, la entrevista incluyó ítems cuyas respuestas involucran a la escala de Likert (González y Pazmiño, 2015).

La entrevista se estructuró en 4 dimensiones: Económica, Física, Social y Humana. La dimensión Física cuenta con 5 ítems, el resto de las dimensiones posee 4 ítems cada una para un total de 17 ítems. Todos los ítems involucran 5 niveles de respuesta:

Dimensiones económica y física

1. En total desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4. De acuerdo

5. Totalmente de acuerdo

Dimensiones Social y Humana

1. Muy Malo

2. Malo

3. Ni Bueno ni malo

4. Bueno

5. Muy Bueno

Durante el acercamiento con los líderes se apreció que era necesario facilitar la comprensión de los ítems mediante el diálogo y la expresión de las respuestas posibles gráficamente con expresiones emotivas. En el cuadro 1 se aprecia un ejemplo de formato del instrumento en el cual se incluyeron imágenes para facilitar la respuesta posible, dado que podría darse el caso de personas con limitaciones de lectura. Además, debido a las características geográficas de cada comunidad, donde hay hogares ubicados en un rango amplio de altitud y distantes, el trabajo en campo se realizó durante 4 días.

Chinauta no cuenta con comité, ni junta, no existen ciudadanos asociados para presentar reclamaciones y dependen de sus líderes políticos para poder realizar algún tipo de presión política o administrativa. Para la aplicación de las encuestas en Chinauta, se aprovechó el liderazgo de un Concejal[2] reconocido del municipio de Fusagasugá y de la zona objeto de estudio y, en los días del pago se acudió a las oficinas de recaudo y se le solicitó a los usuarios del agua potable respondieran a las preguntas. Este trabajo demoró solamente 1 día, ya que, durante el mismo, los usuarios llegaban a un mismo punto y no hubo la necesidad de trasladarse.

Cuadro 1. Forma gráfica, escrita y niveles de las respuestas

|

Forma Gráfica |

Forma escrita |

Nivel de respuesta |

|

|

Dimensiones Económica y Física |

Dimensiones Social y Humana |

||

|

Aseveraciones |

Preguntas |

||

|

|

En Total desacuerdo |

Muy Malo |

1 |

|

|

En desacuerdo |

Mala |

2 |

|

|

Ni de acuerdo ni en desacuerdo |

Ni Malo ni Bueno |

3 |

|

|

Moderadamente de acuerdo |

Bueno |

4 |

|

|

Totalmente de Acuerdo |

Muy Bueno |

5 |

Pese a contar con el permiso de las autoridades para entrevistar a las personas, muchas se negaban a ser entrevistadas y, por recomendación de los habitantes, un delegado de cada comunidad sirvió de acompañante. Con dicho acompañamiento, los usuarios del servicio de suministro de agua potable aceptaron ser entrevistados. Lo anterior permitió recibir información de manera espontánea y clara.

También, el método de la observación neutral fue usado para capturar algunos datos que pudieron omitirse en el instrumento (Kawulich, 2005). Dicho método permite recabar información que vierten directamente los entrevistados aun cuando el ítem correspondiente no esté involucrado en el instrumento. Esto permitió evidenciar que algunos de los líderes que participaron en la sesión de acercamiento habían cambiado su percepción sobre el servicio de suministro de agua potable, en especial aquellos que ya eran integrantes de JLAP.

En total, 70 encuestas fueron aplicadas en las 2 comunidades en México y 35 en con los usuarios de EMSERFUSA en Chinauta, Colombia. Las encuestas se numeraron para realizar la captura de la información con el software Microsoft EXCEL 2016. Cada ítem corresponde a una columna y cada fila a un entrevistado. Esta forma de organización de los datos permitió filtrar la información para conocer la frecuencia de las respuestas posibles.

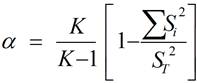

El instrumento fue sometido a la prueba de confiabilidad por medio del alfa de Cronbach, α (Cervantes, 2005).

La fórmula usada fue

,

,

donde α es Alfa de Cronbach, K es el número de ítems del instrumento, Si2 es la varianza del ítem i y St2 es la varianza de los valores totales observados.

En el caso presente

α=((17)(0.25))/((1+(0.25)(16)))=0.85

α=0.85 indica que el instrumento es consistente internamente y tiene una confiabilidad muy grande, según Quero Virla, (2010).

Un proceso de filtrado por ítem fue implementado para determinar la frecuencia de cada respuesta posible. Lo anterior nos permitió establecer criterios de selección entre los ítems que consideramos más importantes y acotar las características de las localidades y comités de agua de SI y SJC del municipio de Texcoco, EDOMEX y Chinauta, Colombia. Esta encuesta semiestructurada permitió ver la percepción de los habitantes de cada localidad en torno a la organización, asociación o entidad que administra la distribución y abastecimiento de agua potable.

RESULTADOS

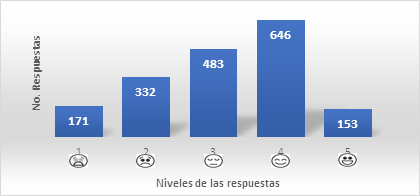

Las comunidades de SI, SJC y Chinauta presentan 646 percepciones (36%) están moderadamente de acuerdo con la política acordada en asamblea y por la gestión de EMSERFUSA con respecto al servicio de suministro de agua potable.

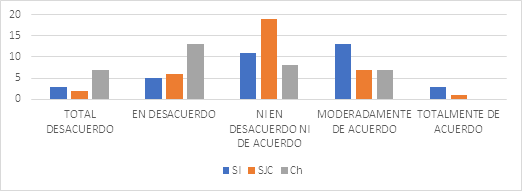

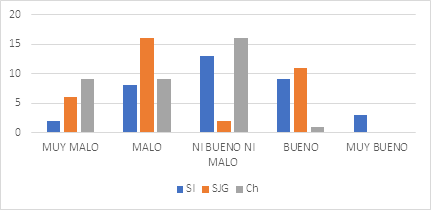

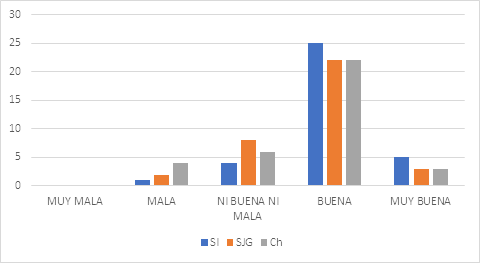

Gráfico 1. Frecuencia de las Respuestas

Sin embargo, en el análisis más detallado se presentan diferencias muy marcadas entre las 3 comunidades. Estas diferencias nos permiten ver un panorama más amplio respecto de cómo cada zona realmente percibe la autogestión comunitaria y de la de una comunidad rural que depende totalmente de una empresa pública para poder tener en sus casas el servicio más elemental y fundamental para el ser humano.

El 27% que corresponde a 483 percepciones percibe de forma neutral el servicio y un 18% que son 332 respuestas que consideran como malo o están en desacuerdo. En los extremos vemos que 171 respuestas (9%) están en total desacuerdo y aprecian como muy malo el servicio de agua potable mientras que 153 respuestas (8%) dicen que el servicio es muy bueno y están totalmente de acuerdo con la manera en la cual están organizados y adquieren dicho suministro.

Cuadro 2. Resumen General del promedio, moda y desviación estándar.

Ítems Relevantes por cada Dimensión

|

Dimensión |

Ítem relevante |

Santa Inés. General (n=35) |

San Joaquín Coapango. General (n=35) |

Chinauta. General (n=35) |

General (n=105) |

|

Dimensión Económica |

Ítem 1. Las tarifas que usted paga por el servicio del agua son adecuadas

|

Promedio: 3,65 Moda: 4 desvEst: 0,93 |

Promedio: 3,71 Moda: 4 desvEst: 0,62 |

Promedio: 2,51 Moda: 2 desvEst: 1,01 |

Promedio: 3,29 Moda: 4 desvEst: 1,02 |

|

Ítem 2. La forma en la cual se establecen las tarifas del agua son adecuadas

|

Promedio: 3,62 Moda: 4 desvEst: 1,21

|

Promedio: 3,62 Moda: 4 desvEst: 0,87 |

Promedio: 2,22 Moda: 2 desvEst: 1,05 |

Promedio: 3,16 Moda: 4 desvEst: 1,24 |

|

|

Ítem 4. Los procedimientos que se deben realizar para reclamar por algún pago injustificado son adecuados.

|

Promedio:3,22 Moda: 4 desvEst: 1,08

|

Promedio: 2,97 Moda: 3 desvEst: 0,85 |

Promedio: 2,42 Moda: 2 desvEst: 1,03 |

Promedio: 2,87 Moda: 3 desvEst: 1,04 |

|

|

Dimensión Física |

Ítem 6. La infraestructura que se usa para el suministro de agua es adecuada |

Promedio: 3,82 Moda: 4 desvEst: 0,61 |

Promedio: 3,08 Moda: 3 desvEst: 0,88 |

Promedio: 3,02 Moda: 3 desvEst: 0,89 |

Promedio: 3,31 Moda: 4 desvEst: 0,88 |

|

Ítem 7. Llas soluciones que el comité hace cuando aparece una falla en la infraestructura son adecuadas

|

Promedio: 3,6 Moda: 4 desvEst: 0,81

|

Promedio: 3,2 Moda: 3 desvEst: 0,79 |

Promedio: 2,54 Moda: 2 desvEst: 0,91 |

Promedio: 3,11 Moda: 3 desvEst: 0,94 |

|

|

Ítem 9. 9 El comité de agua hace mejoras adecuadas para ampliar la cobertura del servicio

|

Promedio: 2,68 Moda: 2 desvEst: 1,07

|

Promedio: 2,45 Moda: 2 desvEst: 0,85 |

Promedio: 2,45 Moda:3 desvEst: 0,85 |

Promedio: 2,53 Moda: 2 desvEst: 0,93 |

|

|

Dimensión Social |

Ítem 10. ¿Cómo es la comunicación entre el comité y la comunidad?

|

Promedio:3,08 Moda: 3 desvEst: 1,03 |

Promedio:2,51 Moda: 2 desvEst: 1,12 |

Promedio:2,25 Moda: 3 desvEst: 0,88 |

Promedio: 2,61 Moda: 2 desvEst: 1,06 |

|

Ítem 11. ¿Cómo considera usted que es la gestión que hace el comité de agua?

|

Promedio: 3,25 Moda: 4 desvEst: 0,95

|

Promedio: 2,31 Moda: 2 desvEst: 1,05 |

Promedio: 2,54 Moda: 3 desvEst: 0,65 |

Promedio: 2,70 Moda: 2 desvEst: 0,97 |

|

|

Ítem 12. ¿Cómo califica las campañas sobre uso adecuado del agua que el comité imparte en la comunidad?

|

Promedio: 2,2 Moda: 1 desvEst: 1,30 |

Promedio: 1,11 Moda: 1 desvEst: 0,40 |

Promedio:2,54 Moda: 2 desvEst: 0,98 |

Promedio: 1,95 Moda: 1 desvEst: 1,13 |

|

|

Dimensión Humana |

Ítem 14. ¿Cómo es su participación en las actividades, programas o proyectos que encabeza el comité del agua?

|

Promedio: 3,62 Moda: 4 desvEst: 1,08

|

Promedio: 3,48 Moda: 4 desvEst: 0,65 |

Promedio: 2,54 Moda: 2 desvEst: 0,85 |

Promedio: 3,21 Moda: 4 desvEst: 0,99 |

|

Ítem 16. ¿Cómo es el uso que su familia le da al agua que consume? |

Promedio: 3,97 Moda: 4 desvEst: 0,61

|

Promedio: 3,74 Moda: 4 desvEst: ,70 |

Promedio: 3,68 Moda: 4 desvEst: 0,79 |

Promedio: 3,8 Moda: 4 desvEst: 0,71 |

|

|

Ítem 17. ¿Cómo es el cumplimiento de sus deberes como usuario?

|

Promedio: 4,22 Moda: 4 desvEst: 0,77 |

Promedio: 3,94 Moda: 4 desvEst: 0,68 |

Promedio: 3,74 Moda: 4 desvEst: 0,70 |

Promedio: 3,97 Moda: 4 desvEst: 0,73 |

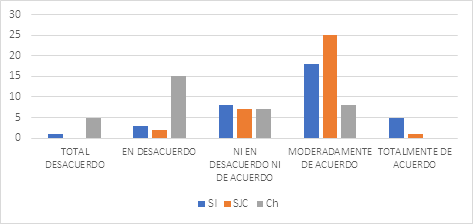

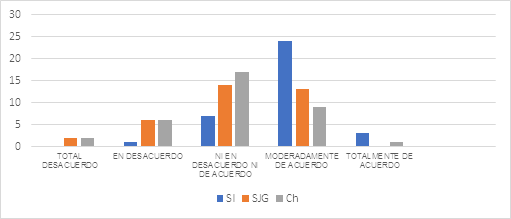

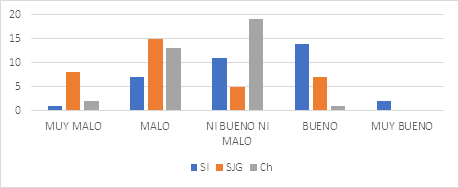

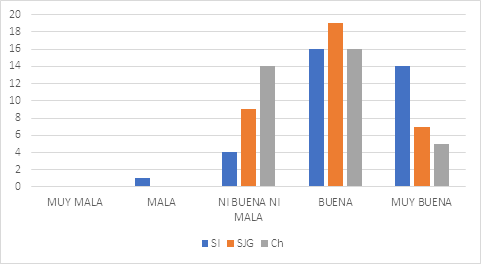

En el cuadro 2 en la Dimensión Económica, los ítems más relevantes según las respuestas que las 3 comunidades nos dicen que a la aseveración de si la tarifa que paga cada usuario es adecuada, el 51% de los encuestados en SI y el 71 % en SJC están moderadamente de acuerdo, por otro lado, en Chinauta el 42% está en desacuerdo. Gráfico 2.

Grafico 2

El Ítem 2, SI con el 31 y SJC con el 68 % dicen estar moderadamente de acuerdo, en la primera un 28% está totalmente de acuerdo, por otro lado, el 25% de la muestra en Chinauta está en total desacuerdo y otro 42% está en desacuerdo con la manera que se establecen las tarifas del servicio de agua potable. Gráfico 3.

Gráfico 2

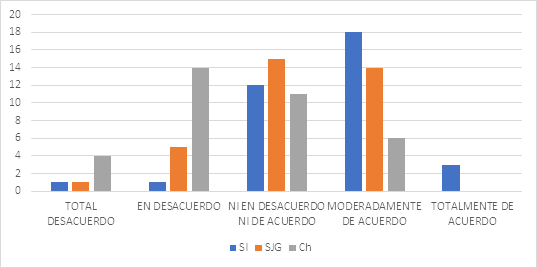

Ante el ítem 4, que se refiere a si los procedimientos que deben realizar para presentar quejas, peticiones o reclamos por cobro injustificado, las opiniones en SI nos dicen que el 37% esta moderadamente de acuerdo y un 31% ni de acuerdo ni en desacuerdo; En SJC el 54% mantiene una posición neutral y en contraste, en Chinauta el 37% está en desacuerdo. Gráfico 4.

Gráfico 3

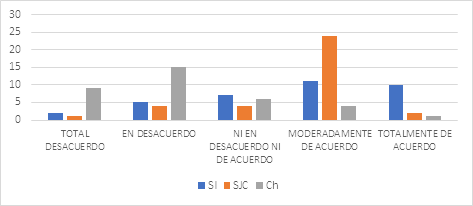

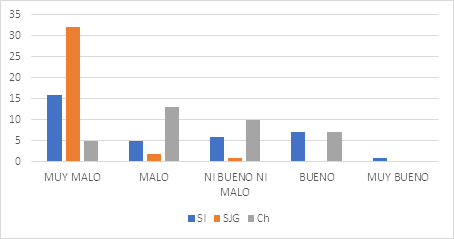

El Ítem 6 de la dimensión física muestra que el 68% y 37% por ciento de los usuarios de SI y SJC respectivamente, están moderadamente de acuerdo con que la infraestructura para el suministro del agua potable es adecuada, aunque el 40% en SJC el 48% en Chinauta no está ni en desacuerdo ni de acuerdo. Gráfico 5.

Gráfico 4

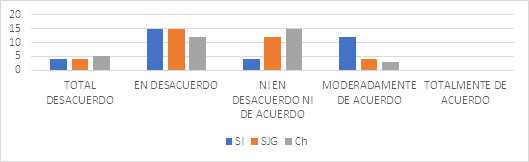

El Ítem 7 que habla sobre las fallas que se presentan, nos indica que el 51% en SI considera moderadamente adecuadas las soluciones con las que se intervienen a la infraestructura; SJC con un 42% de los encuestados no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y en esta misma posición SI y Chinauta con 34% y 31% respectivamente. Sin embargo, Chinauta está en desacuerdo con el 40% de las percepciones.

Gráfico 5

En SI el 42% está en desacuerdo contrastando con un 34% que moderadamente acepta que sus comités hacen mejoras adecuadas a la infraestructura del agua potable. El 42% en SJC y el 34% en Chinauta están en desacuerdo. Gráfico 7.

Gráfico 6

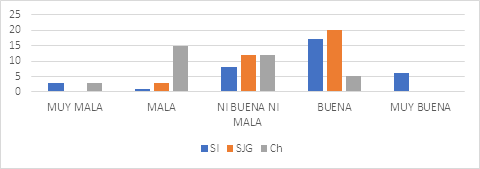

El ítem 10 de la Dimensión Social, establece si es muy mala o si es muy buena la comunicación entre las JLAP o EMSERFUSA, a lo cual en SI con el 37% y Chinauta 45% creen que es no es buena ni mala, pero el 45% en SJC cree que la comunicación es mala. Chinauta tiene una tendencia que considera que es mala y muy mala con el 25% en igual porcentaje. Gráfica 8.

Gráfico 7

La gestión del agua que hacen las JLAP y EMSERFUSA en el Ítem 11 propone es considerada por el 40% de los encuestados de SI como buena, En SJC el 54% considera que no es buena ni mala y en esta misma comunidad el 37% la considera mala; El 42% de los usuarios encuestados en Chinauta encuentra que la gestión es mala. Gráfica 9.

Gráfico 8

Un aspecto importante son las campañas sobre uso adecuado del agua considerado en el Ítem 12. SI y SJC con el 45 y 91 %o respectivamente consideran como muy malas; Chinauta tienen opiniones dividas en donde el 37% las ve como malas, el 28% ni bueno ni malo y el 20% bueno. Gráfico 10.

Gráfico 9

En la dimensión Humana, el ítem 14 plantea como califican su participación con las actividades que las JLAP y EMSERFUSA realizan, SI con el 48% y SJC con el 57% la consideran buena, en contraste 42% de los encuestados en Chinauta dice que es mala y otro 34% lo considera que es ni buena ni mala. Gráfico 11.

Gráfico 10

El uso adecuado que la familia hace del agua potable, Ítem 16, es considerado bueno por las tres comunidades en el orden del gráfico 12. SI con un 71%, SJC con un 62% y Chinauta con el 62 %. Gráfico 12.

Gráfico 11

Los deberes como usuarios contemplados en el Ítem 17, están considerados como buenos, en SI al igual que en Chinauta con el 45% y SJC con el 54%. Gráfico 13.

Gráfico 12

DISCUSIÓN

Muñoz y et al (2017) amplían las características entre SI y SJC. En este trabajo realizan una comparación con Chinauta, una comunidad rural que depende totalmente de una empresa pública que capta sus recursos del servicio que presta. Podemos encontrar que puntos dispares muestran que puede ser mejor la administración del agua potable por parte de la comunidad organizada. La aseveración sobre si la tarita que paga por el agua es adecuada, la Comunidad de Chinauta manifiesta estar en desacuerdo, ya que es para ellos un servicio muy caro, que presenta cortes frecuentes y que no es 100% agua potable. Por su parte, las comunidades mexicanas consideran que es adecuada porque consuman o no, siempre tendrán que pagar MXN$50 (pesos mexicanos), abrir el grifo del agua para abastecer sus depósitos es la constante semanal que estas dos comunidades deben tener siempre presente, ya que el servicio en SI lo tiene 3 días y SJC 2 días a la semana; por cada día en promedio disponen de 2 a 4 horas para llenar sus tinacos. Chinauta dispone de agua los 7 días.

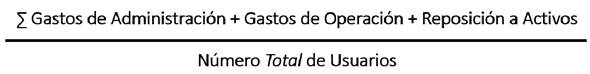

Queda claro que participar en una asamblea de la comunidad para establecer los precios que se cobrarán, es lo que en SI y SJC le da una apreciación más favorable. Lo que se da en una reunión general donde la nueva dirección de la JLAP propone un valor a cobrar y los titulares de una toma de agua, la delegación y el patronato por mayoría aceptan o no la propuesta. Por otro lado, Chinauta se rige bajo un régimen subsidiario por estratificación que la norma colombiana establece de acuerdo al marco tarifario de la resolución 688 de 2014, los costos determinados hacen que los estratos más altos paguen mucho más y amparen a los estratos más bajos. La fórmula para calcular la tarifa es la siguiente:

La medida no es participativa y prácticamente está a discreción de la empresa pública o privada que preste el servicio muchas veces sin cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y economía, por supuesto incumpliendo con la integridad de la tarifa que incluye dichos principios. En SI y SJC el recaudo por el servicio busca es pagar la energía eléctrica que se factura al mes y por el costo del mantenimiento para el funcionamiento de la bomba que extrae el agua de los pozos.

Cada JLAP y EMSERFUSA tienen un número determinado de titulares de agua potable, SI tiene 300 tomas de agua, SJC 2000 y Chinauta 2324. Los procedimientos para presentar una queja o petición son sencillos y se atienden con rapidez ya que se centran aspectos cotidianos propios de las comunidades rurales. En el caso de SI y SJC, como los miembros de las JLAP son elegidos dentro de las mismas localidades, permite adecuar y dar una solución inmediata a los problemas. Por otro lado, como Chinauta no cuenta con participación de alguno de los usuarios para que los represente, EMSERFUSA da un trato sin tener en cuenta las necesidades de los habitantes de las comunidades rurales y los incluye dentro del grueso de los usuarios urbanos que también manifiestan inconformidades.

La infraestructura usada en las 3 comunidades hace que estas tengan cierta confianza en que durarán por muchos años, sin embargo, SI y SJC debido al acelerado crecimiento de Ciudad de México, se convierte en una amenaza. La llegada de nuevos habitantes y la construcción Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, en territorio del municipio de Texcoco de Mora, a futuro hace que el agua sea el recurso primordial que se le preste a quienes demanden este servicio. Por su lado, Chinauta anteriormente contaba con una planta de tratamiento, pero esta tuvo problemas y no pudo abastecer el servicio, motivo por el cual la Alcaldía de Fusagasugá con el ánimo de llevar agua potable, dio impulso a EMSERFUSA para que instalara y ampliara en su momento las redes de abastecimiento, cediendo así la responsabilidad de administrar y gestionar para esta zona el servicio de agua potable. Vale la pena mencionar que EMSERFUSA no solo presta dicho servicio, también se hace cargo de la disposición de los residuos sólidos y limpieza de las calles, y del servicio de alcantarillado.

Las fallas como fugas, tuberías rotas y en mal estado son atendidas casi de forma oportuna en SI y SJC; la misma comunidad informa las irregularidades y en un trabajo en conjunto se dan soluciones. En Chinauta la comunidad hace el llamado y EMSERFUSA está encargada de dar solución ya que es una empresa que cuenta con equipamiento para resolver sobre todo las situaciones que por cuestiones naturales se presentan como derrumbes, inundaciones y taponamientos.

Las mejoras que las JLAP realizan consisten en que el servicio se mantenga con total normalidad, siendo sólo necesario algunas reparaciones y el mantenimiento. Sin embargo, las comunidades demandan más presión en las tuberías puesto que se enfrentan a problemas derivados de las fugas clandestinas y con los usuarios que generalmente conectan dentro de sus casas bombas caseras inapropiados restándole la posibilidad al resto de los titulares para llenar a tiempo sus tinacos.

La comunicación entre las JLAP y sus titulares de toma de agua potable es considerada regular; en ocasiones en SJC para dar aviso de alguna información de interés, hacen un corte temporal con el cual indican que las personas se acerquen a sus oficinas. Situación que crea inconformidad y aunque es efectivo, no es del todo del agrado de los pobladores. Las JLAP no pueden acceder a otros canales de comunicación ya que la disponibilidad económica no se lo permite.

En contraparte, EMSERFUSA E.S.P comunica a los usuarios en el sector de Chinauta, los cortes del servicio en el suministro de agua potable por mantenimiento, racionamientos por falta de capacidad de abastecimiento, reparaciones ocasionados por rotura y daños en las redes principales o mantenimiento en las redes de agua potable, entre otras; a través de redes sociales como Facebook, Twitter, página Institucional, y otros canales de comunicación como son emisoras y televisión local. Sin embargo, la comunidad de Chinauta sigue siendo rural y con características diferentes que no le permiten acceder a las redes sociales ni sitio web, por este motivo la emisora de la ciudad se convirtió en el canal más efectivo de comunicación entre la empresa y la comunidad.

La gestión administrativa adelantada en SI ha permitido que el servicio funcione con normalidad, en virtud de que internamente la tarea de los nuevos miembros fue actualizar los libros para poder ajustar las cuentas, encontrar a los deudores morosos y, de este modo ejecutar las acciones pertinentes recuperando dinero que administraciones anteriores daban por perdido. Se hicieron acuerdos donde se le facilitaba pagar de forma cómoda a los deudores sin necesidad de suspender el servicio. SJC expresa como mala la gestión, ya que en la última administración no se vieron mejoras en cuanto al aumento de la presión ni al mejoramiento de la infraestructura. Miembros y líderes coinciden con las apreciaciones de la comunidad al considerar que la gestión de EMSERFUSA es mala, ya que no les trata como comunidad rural y su comunicación es regular.

EMSERFUSA por captar el dinero que se cobra por el servicio del agua potable, ha contado durante las últimas administraciones con campañas de ahorro y aprovechamiento del agua. Muchas de estas campañas van orientadas a evitar y denunciar la adquisición ilegal de agua por medio de tomas clandestinas. En contra parte, el SI y SJC los usuarios consideraron muy mala esta gestión, debido a que prácticamente no existen cartillas ni nada para aprovechar más el recurso, según algunos, el hecho de disponer de entre 2 y 3 días y solo por algunas horas de agua potable, no les permite desperdiciarla.

Por disposiciones generales, usos y costumbres en las comunidades mexicanas de SI y SJC es obligatorio participar de las actividades llamadas faenas. Estas actividades son certificadas y le permiten tener el servicio de agua potable en sus casas. Sin embargo, titulares de agua potable manifestaban que algunas de estas certificaciones eran discriminatorias, ya que algunas pedían participar de eventos de la iglesia tradicional local cuando ellos profesaban otro credo; para evitar lo anterior tenían que pagar mensualmente una cuota. En Fusagasugá, EMSERFUSA presta un servicio donde prácticamente le niega a la comunidad la participación de actividades propias del servicio de agua; la empresa cuenta con equipamiento suficiente para hacer mantenimiento y reparaciones a la infraestructura.

En SI y SJC, pudimos percibir que el uso que le dan al agua potable es muy eficiente, ya que han creado hábitos por los días y horarios en que dispones del agua para almacenar les permite obtener lo necesario para su uso. En Chinauta el costo del metro cubico hace que las familias sean precavidas en el uso del agua que verdaderamente necesitan. Lo anterior ha conducido a que en los 3 lugares los usuarios entiendan que el agua es el recurso más necesario, por esto tratan de estar al día con sus pagos, revisando frecuentemente que su infraestructura interna se encuentre en óptimas condiciones para que no se presenten fugas ni escapes.

CONCLUSIONES

La principal aportación de este análisis comparativo se sustenta en que una organización construida socialmente en un periodo de tiempo, en la cual prevalece una participación comunitaria y las personas tienen la oportunidad de exponer las necesidades, deriva en organizaciones sustentables, sólidas y con reglas claras de operación. Por otro lado, una comunidad que no tiene participación social, depende de un operador ya sea público o privado, está fragmentada. Por el hecho de desconocer la necesidad de los integrantes de la comunidad y, por ende, no cuenta con un servicio democrático ni de calidad.

El esquema organizativo que administra el agua potable y que socialmente se ha construido en las comunidades mexicanas de Santa Inés y San Joaquín Coapango, muestra que, pese a sus dificultades y limitaciones, es aceptado de manera positiva por los titulares de una toma de agua potable. Los mismos usuarios han hecho críticas que ayudan a mejorar el servicio, sin embargo, también se ha hecho caso omiso en materia legal para adelantar los procesos correspondientes para la legalización de los pozos. Lo anterior puede en un futuro llevar a una disputa por el agua donde las comunidades tendrían desventajas frente al interés general que los estados normalmente defienden.

Por otro lado, Chinauta es una comunidad que rigurosamente está sometida a un servicio que viene de una empresa que desconoce sus características rurales, a la vez, la inexistencia de un comité veedor o vigilante de la prestación del dicho servicio los ha llevado a un total aislamiento y todas sus peticiones e inconformidades se ven en un segundo plano ya que son absorbidas por las de la población urbana del municipio de Fusagasugá. En ese sentido, es necesario aproximarse a las necesidades de los sujetos desde su vida cotidiana, esto implica la revaloración de los saberes tradicionales, principalmente por aquellos que son ajenos a las prácticas comunitarias.

Una de nuestras limitantes y que para futuros estudios recomendamos es ampliar el número de la muestra. Del mismo modo, creemos conveniente que el estudio profundice aspectos técnicos como consumo promedio de agua por persona o familia. De igual manera y pese a los esfuerzos, las comunidades se ven aisladas por la falta de apoyo del Estado, si en México tienen empoderamiento sobre sus recursos, también es cierto que no reciben dinero para mejorar y prestar un servicio de más calidad en términos de infraestructura. Por su parte, Chinauta prácticamente carece de representación civil para la defensa de sus derechos civiles, los cuales puedan presentar un esquema propio de localidad rural y de esta manera reciban un servicio más afín a sus características y necesidades.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTOS

A las comunidades de Santa Inés y San Joaquín Coapango; comunidades del municipio de Texcoco, Estado de México; por su valiosa colaboración en el desarrollo de este proyecto investigativo.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Aguilar, A., E. (2011). Gestión comunitaria de los servicios de agua y saneamiento: su posible aplicación en México. [Community management of water and sanitation services: their possible application in Mexico]. Naciones Unidas. Consultado en la web: https://n9.cl/7roas

Acuerdo No.11 (2016). Plan de Desarrollo de Fusagasugá. [Fusagasugá Development Plan].

Ballestero, M. (2005). Administración del agua en América Latina: situación actual y perspectivas (Vol. 90). [Water administration in Latin America: current situation and prospects]. United Nations Publications.

Becerril-Tinoco, C. A., & Murrieta, F. D. A. (2014). Construcción de comunidades hídricas en México. [Construction of water communities in Mexico]. Territorios, (30), pp.171-190.

Cervantes, V., H. (2005). Interpretaciones del coeficiente alpha de Cronbach. Avances en medición. [Cronbach's alpha coefficient interpretations. Measurement advances]. Consultado en la web: https://n9.cl/i7yo

Delgado, F., & Rist, S. (2016). La ciencia desde la perspectiva del dialogo de saberes, la transdisciplinariedad y el diálogo intercientífico. [Science from the perspective of the transdisciplinarity, knowledge and inter-scientific dialogue]. Bolivia, AGRUCO.

Duarte, C. M., Alonso, S., Benito, G., Dachs, J., Montes, C., Pardo Buendía, M., & Valladares, F. (2006). Cambio Global. Impacto de la actividad humana sobre el sistema Tierra. [Global change. Impact of human activity on the Earth system]. CSIC. Consejo superior de investigaciones científicas.

De Molina, M. G., & Santos, A. O. (2000). Bienes comunes y conflictos por los recursos en las sociedades rurales, siglos XIX y XX. . [Commons and conflicts over resources in rural societies, XIX and XX centuries]. Historia social, 95-116.

Giarraca, N., & Teubal, M. (2010). Disputas por los territorios y recursos naturales: el modelo extractivo. Revista ALASRU, 5, 113-133.

González A., J.A y Pazmiño, S., M. (2015) Cálculo e interpretación del Alfa de Cronbach para el caso de validación de la consistencia interna de un cuestionario, con dos posibles escalas tipo Likert. . [Cronbach's Alpha calculation and interpretation for the case of validation in the questionnaire internal consistency with two possible Likert-type scales]. Revista Publicando, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 62-77 ISSN 1390-9304. Disponible en https://www.rmlconsultores.com/revista/index.php/crv/article/view/22

Hernández, E. (2010). Importancia del Agua para los seres vivos. [Importance of Water for living beings]. Elemental watson la revista: H2O Elixir de Vida, 9-16.

Kawulich, B. (2005). La observación participante como método de recolección de datos. [Participant observation as a method of data collection]. Forum, vol. 6, No. 2, pp 1-32. Investigación Cualitativa Social.

Muñoz, J. A., Moreno, E.,D & Carrillo, M.,N (2016). Desarrollo Sustentable y autogestión comunitaria del agua. [Sustainable development and community self-management of water]. Revista Electrónica: Desarrollo Local Sostenible. DELOS.

Muñoz, J., A; Moreno, Escobar., D. & Rosano, M.,C. (2017). Factores de éxito de la administración y autogestión comunitaria del agua potable. . [Success factors of community administration and self-management of drinking water]. Revista DELOS Desarrollo Sostenible Local. España.

Plan de Ordenamiento Territorial No. 29 de 2001. [Land Management Plan No. 29, 2001]. POT. Fusagasugá, Cundinamarca.

Pacheco-Vega (2014). Ostrom y la gobernanza del agua en México. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. . [Ostrom and the governance of water in Mexico. National Autonomous University of Mexico-Institute for Social Research]. Revista Mexicana de Sociología 76, núm. especial (septiembre, 2014): 137-166. México, D.F. Consultada en la web: http://www.scielo.org.mx/pdf/rms/v76nspe/v76nspea6.pdf

Quero Virla, M. (2010). Confiabilidad y coeficiente Alpha de Cronbach. [Reliability and Cronbach's Alpha coefficient]. Telos [en linea] 2010, 12 (Mayo-Agosto): [Fecha de consulta: 27 de enero de 2019] Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99315569010 ISSN 1317-0570

Serageldin, I. (2001). A Water-Secure World. Global Public Policies and Programs: Implications for Financing and Evaluation, 57. [Al mundo seguro para el agua. Políticas y programas públicos mundiales: implicaciones para la financiación y la evaluación, 57].

Stauber CE, Wedgworth JC, Johnson P, Olson JB, Ayers T, Elliott M, et al. (2016) Associations between Self-Reported Gastrointestinal Illness and Water System Characteristics in Community Water Supplies in Rural Alabama: A Cross-Sectional Study. [Asociaciones entre enfermedades gastrointestinales autoinformadas y las características del sistema de agua en los suministros de agua comunitarios en las zonas rurales de Alabama: un estudio transversal]. PLoS ONE 11(1): e0148102. doi:10.1371/journal.pone.0148102

UNESCO (2003). WATER FOR PEOPLE, WATER FOR LIFE Executive Summary of the UN World Water Development Report First published by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) [AGUA PARA LAS PERSONAS, AGUA PARA LA VIDA Resumen Ejecutivo del Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de la ONU Publicado por primera vez por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)]., Paris, France. Consultado en la web: https://n9.cl/pq54

Wirth, L. (2005). El urbanismo como modo de vida. bifurcaciones, (2), 0. [Urban planning as a way of life. Bifurcations (2), 0].

Whittington, D., Hanemann, W., Sadoff, C., & Jeuland, M. (2009). The challenge of improving water and sanitation services in less developed countries. [El desafío de mejorar los servicios de agua y saneamiento en los países menos desarrollados]. Foundations and Trends in Microeconomics, 4(6-7), 469-609. https://doi.org/10.1561/0700000030

WWAP (Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas). (2016). Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo 2016: Agua y Empleo. [United Nations Report on the Development of Water Resources in the World 2016: Water and Employment].París, UNESCO. Consultada e la web: https://n9.cl/z8t5

Zektser, I. S., & Lorne, E. (2004). Groundwater resources of the world: and their use. [Recursos hídricos subterráneos del mundo: y su uso]. In IhP Series on groundwater (No. 6). Unesco.

©2020 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).