http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v5i9.516

#8M 2019. La conversación digital durante la Huelga Internacional de Mujeres

#8M 2019. The digital conversation around the International Women’s Strike

Marina Acosta

Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe-Universidad de Buenos Aires

Universidad Nacional Arturo Jauretche

Universidad Nacional de La Matanza

Argentina

https://orcid.org/0000-0002-8270-4372

Agustina Lassi

Universidad Nacional Arturo Jauretche

Universidad Nacional de La Matanza

Argentina

https://orcid.org/0000-0003-3171-6258

Recibido: 27 de Junio de 2019

Revisado: 10 de agosto de 2019

Aprobado: 15 de diciembre de 2019

Publicado: 20 de enero de 2020

RESUMEN

Durante la Huelga Internacional de Mujeres, en 2019, en varios países se registraron altos índices de movilización ciudadana. El objetivo general de la investigación es analizar la conversación digital del #8M. Esta investigación recurre al clásico análisis de contenido combinado con el data mining y diferentes softwares que se utilizan para extraer y organizar información que no es posible obtener mediante métodos estadísticos convencionales. El estudio se enmarca en los desarrollos teóricos de la tecnopolítica y el gatewatching.

Descriptores: #8M; política y gobierno; vigilancia; tecnología de la comunicación; medios sociales. (Palabras tomadas del Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

During the International Women's Strike, in 2019, high rates of citizen mobilization were registered in several countries. The general objective of the research is to analyze the #8M digital conversation. This research uses the classic analysis of content combined with data mining and different softwares that are applied to extract and organize information that is not possible to obtain by conventional statistical methods. The study is part of the technopolitics and gatewatching theoretical developments.

Descriptors: #8M; technopolitics; monitoring; communication technology; social media. (Words taken from the UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

Las formas comunicacionales del feminismo se están transformando. Las plataformas digitales posibilitan a los actores sociales nuevos espacios de manifestación pública y se convierten, en muchos casos, en espacios de protestas y demandas.

En las sociedades de la información y el conocimiento, la acción colectiva suele tener como epicentro a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (Castells, 2009: 2012). Esto permite afirmar, por un lado, el uso de las redes como herramientas de participación política y, por otro, que las TIC no son sólo un canal fundamental de expresión de los movimientos sociales sino además un componente relevante para comprender su configuración. Además, en las plataformas digitales se disputa la lucha por las narrativas y la interpretación discursiva (Fillieule y Tartakowsky, 2015; Malini, 2017).

Un puñado de acontecimientos que tienen a las mujeres como protagonistas muestran que las redes sociales empiezan a constituirse como ámbitos que propician el desarrollo de fenómenos de tecnopolítica (Sierra, 2018; Toret, 2013; 2015). Es decir, la capacidad política que tienen los actores sociales para combinar participación y organización en red mediada por la tecnología.

Es variada la investigación sobre las formas de comunicación que utilizan las protestas sociales en red (Alcazan et al., 2012; Castells, 2012; Cruells e Ibarra, 2013; Gerbaudo, 2012; 2016; Lago Martínez, 2012; Sádaba, 2012; Sádaba y Gordo, 2008; Sorj y Fausto, 2016; Treré y Barranquero, 2013). El avance del feminismo y sus nuevas conquistas ha llevado también a focalizar en las posibilidades que ofrecen las plataformas digitales para el movimiento (Arias Rodríguez, 2017; Caro, 2015; Cook y Hasmath, 2014; Fotopoulou, 2014; Núñez Puente et al., 2016; Núñez Puente y Fernández Romero, 2017; Sádaba y Barranquero, 2019).

Durante la Huelga Internacional de Mujeres, el 8 de marzo de 2019, en varios países se registraron altos índices de movilización. La lucha feminista por la igualdad de derechos se manifiesta con vigor año tras año. Bajo los hashtags #8M; #NosotrasParamos #HuelgaFeminista, #ParoInternacionalDeMujeres, #WomenStrike, #IWD2019 e #InternationalWomensDay, por enumerar sólo algunos, las mujeres de muchos países compartieron en las plataformas digitales las consignas con las que, en sus ciudades, fueron convocadas las marchas.

En Argentina, España, México y Chile las protestas de las mujeres crecen en masividad e intensidad. Por eso, los usuarios de esos países tuvieron un gran protagonismo en las redes y en las calles.

Intentamos, entonces, responder al interrogante: ¿qué características adquirió la conversación digital, en Twitter, durante el #8M?. El objetivo general de la investigación es analizar la conversación digital durante la Huelga Internacional de Mujeres de 2019. En tanto, son objetivos específicos: 1) describir la actividad de las principales cuentas; 2) especificar los países cuyos usuarios tuvieron mayor interacción; 3) dar cuenta de la formación de las comunidades virtuales; 4) identificar la agenda temática y sus marcos interpretativos.

MARCO TEÓRICO

El espacio digital se presenta como una “nueva vía de participación” en la que la ciudadanía cobra un nuevo valor en términos de activismo y deliberación sobre los asuntos públicos. Al mismo tiempo los medios de comunicación convencionales son cuestionados por su “déficit democrático” en la elaboración de la agenda-setting (del Campo García y Resina de la Fuente, 2010). Nos encontramos ante un nuevo escenario que deja atrás el momento reactivo frente a los nuevos medios para ingresar a un período propositivo y afirmativo que ve a las plataformas digitales como lugares donde también puede desarrollarse la actividad política (Cammaerts et. al, 2013; Sádaba, 2012).

Marcos interpretativos y tecnopolítica

Durante los procesos de movilización social se crean marcos interpretativos. Se trata de un conjunto de significados que orientan y legitiman las acciones colectivas. El desarrollo del framing o proceso de encuadre permite la construcción del movimiento social (Sádaba 2008). Cuando los actores sociales identifican injusticias activan tres tipos de marcos:

1) marcos de diagnóstico: se identifican las causas y se señalan los responsables.

2) marcos de pronóstico: definen estrategias para resolver la situación.

3) marcos de motivación/movilización: exponen las razones por la que los sujetos individuales o colectivos deben participar de las acciones que lleva adelante el movimiento social (Snow et al., 1986; Snow & Benford, 1988).

Como dijéramos anteriormente, el desarrollo de Internet le brinda a los movimientos sociales una nueva herramienta para poder construir estos marcos. Los actores sociales tienen el poder de politizar sus demandas y canalizar a través de la web sus reclamos para incluirlos en la agenda de los tomadores de decisión.

En el marco de la sociedad red, la ciudadanía se constituye también mediante las herramientas de debate y deliberación que ofrece la propia arquitectura de Internet. Asimismo, los acontecimientos digitales que allí se producen conllevan una fuerte dimensión performativa; es decir, “crean con antelación en el digital, el mundo que se quiere vivir en el mundo físico” (Toret, 2013: 51).

Tales desarrollos tienen como telón de fondo teórico a la tecnopolítica que “se basa en la comprensión masiva, intuitiva y profunda de la capacidad política de organizarnos en red mediados por la tecnología (…)” (Toret, 2015: 63). Se trata, en efecto, del uso estratégico de las herramientas digitales para la organización, comunicación y acción colectiva (Toret, 2013: 20). El concepto se articula con la autocomunicación de masas (Castells, 2009) que supone, a su vez, un patrón de autoorganización política en la sociedad red (Alcazan et al., 2012; Guitérrez Rubí, 2014; Jurado Gilabert, 2013).

Gatewatching

Las redes sociales se han convertido en nuevas fuentes de información donde los propios usuarios funcionan como gatekeepers que seleccionan y comentan no sólo las actividades de sus contactos sino además las noticias que publican los propios media (Singer, 2014; Masip et al., 2019). En efecto, ahora los usuarios/ciudadanos buscan también información sobre los temas de la agenda pública en las redes sociales con las que genera distintos tipos de engagement. La información llega por múltiples canales y los usuarios de alguna manera ganan poder en tanto definen qué acontecimientos son noticia.

Los medios de comunicación tradicionales que tienen sus propias cuentas o fanpages en las plataformas digitales realizan otra operación: gatewatching. Los gatewatchers diseminan los contenidos informativos a una comunidad de seguidores. En otras palabras, ya no se trata de seleccionar (incluir/excluir) o jerarquizar información sino de indicar pistas de lectura para generar, a partir de las interacciones, comunidades virtuales y así incentivar el debate (Canavilhas, 2011: 126-127).

El proceso de gatewatching convierte a una noticia en un organismo vivo que se alimenta a partir del interés de los usuarios y de las múltiples formas de interacción que mantienen con ella (Stanoevska-Slabeva et al.; 2012). El público se convierte en parte del proceso de la noticia en el sentido de que su participación, al compartir un contenido informativo, contribuye a su difusión; por tanto, en el gatewatching las audiencias desempeñan un rol activo (Guerrini, 2013).

Empero, desde algunas perspectivas, se advierte la ausencia de un diálogo efectivo con los usuarios (García de Torres et al., 2011; González y Ramos, 2013; Requejo y Herrera, 2014). Los medios utilizan las redes sociales como canales unidireccionales para promocionar sus contenidos. Esta tendencia demuestra que los media son conservadores respecto al uso de redes sociales (López Meri, 2015).

Comunidades virtuales

Las comunidades virtuales son un conjunto de usuarios cuyos miembros interactúan entre sí; las une la transacción, el interés o las relaciones personales (Gupta & Kim, 2004). En Twitter se clasifican, de acuerdo con la forma que toman, en los siguientes arquetipos:

1) Grupos polarizados: se caracteriza por dos grandes y densos grupos que poseen poca conexión entre ellos. Discuten tópicos que, generalmente, producen alta controversia política; sin embargo, no esgrimen demasiados argumentos y se ignoran mutuamente.

2) Grupos densos: en ellos se registra una alta interconexión de sujetos con muy pocos participantes aislados lo que genera una conversación densa. Estas estructuras exhiben cómo las comunidades de aprendizaje en red funcionan y, además, como el apoyo mutuo y el compartir puede ser facilitado por las redes sociales.

3) Clusters de marca: se trata de agrupaciones de baja intensidad (con poca interconexión) que discuten acerca de marcas, productos o servicios o sujetos de reconocimiento público como celebridades.

4) Comunidades agrupadas: algunos tópicos populares pueden desarrollar muchos grupos pequeños que se forman alrededor de nodos con sus propias audiencias, influencers y fuentes informativas. Estas agrupaciones, o comunidades agrupadas, forman conversaciones que lucen variados con múltiples centros de actividad.

5) Redes de difusión (broadcast): en ellas los usuarios siguen, difunden y comentan la actualidad pero no establecen, necesariamente, conversaciones con otros nodos. El centro de la red suele ser un medio de comunicación tradicional y reconocido. Los usuarios retuitean lo publicado por la organización mediática. Esto pone de manifiesto que los medios son poderosos agentes de establecimiento de agenda y disparadores de conversaciones virtuales.

6) Redes de apoyo o soporte: en rigor, no se trata de una conversación sino de quejas de clientes de empresas o servicios que forma una estructura diferente del patrón de la red de difusión. En esta estructura, el nodo responde a muchos usuarios que crean conversaciones hacia el exterior, al contrario de lo que ocurre con el patrón broadcast, en el que el nodo obtiene respuestas creando una conversación hacia el interior (Smith, et al., 2014: 3-5).

METODOLOGÍA

Además de la revisión bibliográfica, esta investigación recurre al clásico análisis de contenido (AC). Se trata de una metodología destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un contexto (Krippendorff, 1990: 28). Al tratarse de un conjunto de procedimientos interpretativos basados en técnicas de medida cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de unidades) y cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) (Piñuel, 2002), creemos que el AC es el método más apropiado para responder a los objetivos de la investigación.

Como las redes sociales proporcionan una gran cantidad de información que impide que los datos se analicen de forma manual, combinamos el AC con el web scraping para extraer y organizar información que no es posible obtener mediante métodos estadísticos convencionales. El web scraping no sólo permite vencer las limitaciones del AC tradicional sino además conseguir mayores muestras y mejor codificación de datos.

La confiabilidad alcanzada a través de la tecnología disminuye los sesgos que puedan desviar la interpretación (Arcila-Calderón et al., 2016). Nos adentramos en el ecosistema digital y utilizamos una combinación de open softwares para analizarlo. El proceso de análisis sigue la siguiente secuencia: a) captura de datos, b) análisis de los datos y c) presentación de los resultados mediante gráficos y grafos.

a) Los datos fueron recolectados utilizando Netlytic. La estrategia de captura se definió bajo el término “8M” que coincide con el principal hashtag en difusión, durante el 8 de marzo de 2019 en cuatro momentos del día entre las 12 AM y las 22 PM (última recolección). Se generaron cuatro datasets con 38.789 tuits. A partir de un muestreo intencional, que definimos a partir de los horarios de mayor interacción de los usuarios, trabajamos con una muestra de 20.552 tuits. La misma fue cargada en un archivo “.csv” para que pudiera exportarse a R, lenguaje de programación especializado en análisis estadístico. La muestra se volcó, también, en un archivo “.txt” para que el software de análisis Voyant-Tools pudiese leerlo.

b) Para el análisis de los datos combinamos cuatro softwares. En RStudio importamos el archivo “.csv”. y procedimos a la manipulación de los datos, utilizando un objeto de la clase data.frame, que nos proporcionó los datos cuantitativos (porcentajes y promedios). Para acceder a ciertos aspectos técnicos de la red estudiada, el open software Gephi nos permitió identificar las características (modularidad, cantidad de aristas y clusters) de los nodos construidos en las diferentes interacciones de los usuarios. Las relaciones entre nodos y aristas son esenciales para construir datos sobre la articulación, densidad, organicidad y conectividad de una determinada red (Ábrego et al., 2018). Voyant Tools nos brindó el ambiente para la lectura de los archivos “.txt” y facilitó el abordaje cuantitativo de palabras clave, frecuencia de uso de términos y hashtags. Para ampliar el análisis cualitativo, recurrimos a ATLAS/ti que nos posibilitó, por un lado, recopilar y clasificar datos en una misma unidad hermenéutica y, por otro, definir un conjunto de códigos en los tuits para dar cuenta de los marcos interpretativos.

c) Los softwares nos permitieron visualizar características importantes que difícilmente pudiésemos haber mostrado en una tabla de datos (Abascal et al., 2015). Con Gephi presentamos el grafo (conjunto de nodos y aristas) de la interacción de los usuarios, que resultó de la combinación de los algoritmos Fruchterman Reingold y ForceAtlas 2. En nuestro análisis, los nodos se enlazan (aristas) con otros nodos y constituyen la subestructura de la tematización de la red (Giraldo-Luque et al., 2018). Con Voyant Tools creamos el diagrama linear de frecuencia de los términos más utilizados; con Tableau, el mapa con los países cuyos usuarios tuvieron más interacción durante la jornada de protesta y con ATLAS/ti construimos una red semántica para dar cuenta de la agenda temática activada en el #8M.

En Argentina, la penetración de Internet asciende al 93%. Junto a Brasil lidera en engagement con un promedio diario de 3 horas 34 minutos en el uso de redes sociales. Los usuarios argentinos de Internet usan mucho las plataformas digitales (76%): YouTube es la red social más utilizada con un 93%, seguida por Facebook con una penetración del 91%; Instagram con 68% y Twitter con el 46% (Hootsuite y We Are Social, 2019). Por cierto, el Informe 2017 de Latinobarómetro señala que las redes sociales se han convertido para un tercio de la población de América Latina en una fuente de comunicación política sustituyendo medios formales.

Desde 2009, Twitter ha despertado un gran interés en diferentes campos de las ciencias sociales (Cansino et al., 2016; Christensen, 2011; Lovejoy et al., 2012, Orihuela, 2011; van Dijck, 2016).

La disputa por la interpretación encuentra en los hashtags su eje de articulación. Se trata de una etiqueta (creada por los propios usuarios) que agrupa contenidos. Poseen una dimensión performativa; es decir, “hablan por sí mismos, para sí y para otros con la finalidad de extender el acontecimiento entre los ecos de la retroalimentación mediática global” (Toret, 2013: 62).

Muestra y universo de análisis

El análisis de contenido se aplicó a un total de 20.552 tuits. Las unidades de análisis fueron los tuits individuales. Una vez que con RStudio obtuvimos las cuentas con mayor actividad, observamos directamente esos perfiles de Twitter y las reacciones generadas por sus publicaciones. Para describir la actividad de las cuentas diseñamos un instructivo de aplicación donde cada una de las unidades de análisis fue codificada mediante una ficha de recogida de datos:

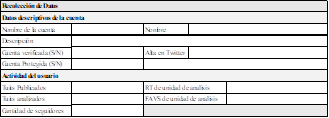

Tabla 1. Ficha de recolección de datos

Fuente: elaboración propia.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Durante el período estudiado se recolectaron 38.789 tuits de la actividad registrada de 36.824 usuarios únicos, durante el 8 de marzo de 2019, en torno a los hashtags #8M y #8M2019 (juntos representan el 63.86% de la muestra). Las etiquetas que más veces acompañaron la temática principal fueron: #HuelgaFeminista2019 (9.31%), #DiaInternacionalDeLaMujer (6.32%), #DiadelaMujer (5.28%), #InternationalsWomensDay (4.86%), #FelizDiaDeLaMujer (4.82%), #NiUnaMenos (2.02 %), #AbortoLegalYa (1.69 %) y #ParoInternacionaldeMujeres (1.19%). El promedio por tuit ronda las 24 palabras y el uso de hashtags, 3,13 por publicación.

Los términos más utilizados fueron: [No] (27.05 %), [Mujeres] (27.04%), [Feminista] (9.90%), [Marcha] (6.44 %), [Todas] (5.84 %), [Lucha] (5.46 %) y [Derechos] (4.42 %). Sin embargo, detectamos la recurrencia de otros que plasmamos y detallamos a continuación:

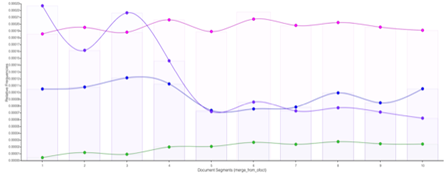

Figura 1. Diagrama linear de frecuencia

Fuente: Voyant Tools.

La Figura 1 da cuenta de la frecuencia en segundos con la cual se tuitearon los términos. Vemos un conjunto de puntos conectados por una línea que muestran tendencias en el uso de los términos a lo largo del lapso de estudio. En el eje horizontal colocamos el período de tiempo; en tanto en el vertical, la frecuencia relativa. La línea azul traza al término [derechos], la línea verde al [feminicidio], la línea violeta a [igualdad] y la línea rosa a [feminista].

Actividad

Dentro del numeroso universo de usuarios que registraron actividad en el #8M seguimos en particular la de los 9 usuarios con elevada cantidad de seguidores e interacción. La siguiente tabla expone los datos de las cuentas de los usuarios más activos[1]:

Tabla 2. Cuentas con altos niveles de actividad

Fuente: elaboración propia.

La cuenta argentina @Clarincom fue la que logró mayor engagement (46.92 %) al publicar un video con el testimonio de un hombre que participaba de la movilización en la Plaza de Mayo. El tuit decía: "Vine a la marcha del #8M como varón, blanco, heterosexual y lleno de privilegios" (Fuente: Twitter). El mensaje se convirtió en el tuit con más visualizaciones de contenido audiovisual de las cuentas analizadas (326 mil reproducciones).

La cuenta @Sopitas pertenece a un canal mexicano, alternativo e independiente de información y entretenimiento que también recibió una alta cantidad de reacciones (20.08%). En este caso, su tuit contenía un link a un informe titulado Nos están matando que trata sobre los feminicidios en México: “Tan sólo el año pasado, 3,607 mujeres fueron asesinadas en México. En la calle, en sus casas, por sus novios, por sus amigos. #NosEstánMatando: Feminicidios en México, es una radiografía para dimensionar en el #DíaDeLaMujer la tragedia que vivimos #8M” (Fuente: Twitter).

En tercer lugar, se ubicó la actividad de la cuenta @el_pais del diario español homónimo quien con el mayor número de seguidores (casi 7 millones) publicó un tuit que provocó un alto índice de interacciones (11.77 %). La cuenta publicó un video que generó más de 26 mil visionados: “Las mujeres de EL PAÍS secundamos la huelga del #8M2019 #1000Motivos” (Fuente: Twitter).

La cuenta @cooperativa de la radio chilena que lleva el mismo nombre se posicionó en el cuarto lugar de engagement (8.91%). Los usuarios reaccionaron al polémico tuit del senador Iván Moreira Barros, del partido Unión Demócrata Independiente (UDI): “Marchan 100 mil personas de oposición por el 8M en la capital; pero no representa a la mayoría de los Chilenos. Nosotros ganamos el Gobierno con Piñera holgadamente con 55,7% y eso no ha cambiado. Quién marcha es sólo la izquierda y las feministas” (Fuente: Twitter).

Las otras cuentas que completan la tabla son: @Milenio del portal de noticias de México (5.74%); @24horasTVN, de la Televisión Nacional de Chile (2.94 %); @GobCDMX, del Gobierno de la Ciudad de México (2.61%) y @CNNChile (1.03%).

Hasta aquí podemos ver que 7 de las 8 cuentas pertenecen a medios de comunicación. La prensa ha sido la gatewatcher del #8M en tanto ha guiado la conversación y así incentivado el debate sobre las múltiples problemáticas relacionadas al género. Empero, no se registra interacción entre estas cuentas y los comentarios a sus publicaciones; en otras palabras, no hay feedback. Esto nos permite afirmar que las cuentas de estos medios utilizan Twitter como un canal unilateral de difusión de contenidos.

Interacción por país

Las 8 cuentas con mayor actividad pertenecen, como hemos visto, a Argentina, México, España y Chile. En otros países se registraron, no obstante, niveles importantes de interacción de usuarios en Twitter:

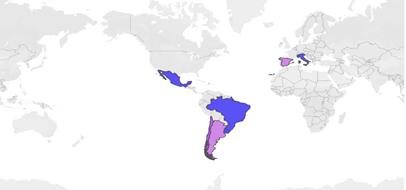

Figura 2. Países con mayor interacción de usuarios

Fuente: elaboración propia.

En la Figura 2 se ven los países cuyos usuarios mostraron porcentajes más altos de interacción durante la huelga feminista. En América Latina, Chile (37%), Argentina (24.02%), México (7.29%), Brasil (4.61) y Uruguay (2.13%); en Europa, España (20.80%) e Italia (4.14%). El #8M adoptó diferentes modalidades en cada uno de ellos. En cualquier caso, desde las redes sociales se organizaron, como veremos a continuación, campañas tecnopolíticas con diferentes consignas.

Chile, Argentina y España han sido los protagonistas de la jornada. Tal centralidad se puede explicar por: a) bajo el grito "¡Alerta, alerta, alerta machista, que todo el territorio se vuelva feminista!", Chile vivió una manifestación histórica. Santiago, Temuco, Valparaíso y Concepción fueron las ciudades con más actividades; b) el surgimiento del #NiUnaMenos en Argentina, en 2015, representó un parteaguas en la lucha feminista que se intensificó durante 2018 cuando la marea verde se adueño de las calles reclamando la sanción de una norma que permitiera la interrupción voluntaria del embarazo. Buenos Aires y Rosario fueron los epicentros de la protesta; c) en España no había habido una movilización como la que se registró ese día. La agenda temática se concentró en la desigualdad de género, la brecha salarial, los “techos de cristal” en las empresas y la discriminación por razón de sexo. Fue exitosa la campaña- lanzada por la Comisión 8 de Marzo de Madrid- #1000Motivos con la que se pretendía que las mujeres hicieran públicos sus argumentos para secundar la huelga feminista. Las capitales de las comunidades autónomas vivieron una jornada sin precedentes.

El avance de la derecha con distintas expresiones en Latinoamérica y Europa marcó, como se esperaba, la agenda de muchas movilizaciones. Tras el triunfo de Jair Bolsonaro, representante de la ultraderecha en Brasil, con un claro discurso misógino se esperaba que el 8 de marzo las mujeres copasen las calles de todo el país. Las manifestaciones fueron relativamente pequeñas si se las compara, por ejemplo, con la ocurida contra el Presidente durante 2018 en San Pablo. Aún así las brasileñas se expresaron con fervor en las redes.

Bajo un gobierno ultraconservador, en Italia se llevaron a cabo múltiples manifestaciones en varias ciudades. Allí el movimiento feminista se reúne bajo la plataforma Non una di meno (Ni una menos) y avanza en la agenda pública. Roma y Nápoles encabezaron las protestas.

Entre los principales reclamos de las mujeres mexicanas se encuentran la precarización y desigualdad laboral, el incremento de las redes de trata y los feminicidios. Las principales movilizaciones se dieron en Guadalajara y la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó la fecha para proponer que los temas más acuciantes de la agenda feminista se traten en consulta pública.

En Uruguay la protesta también fue multitudinaria. Varios colectivos feministas coincidieron en que la lucha es por un cambio profundo y para defender los derechos de las mujeres. Montevideo llevó el protagonismo.

Las campañas tecnopolíticas llevadas adelante en estos países lograron organizar las multitudinarias movilizaciones en las calles, amplificar el mensaje de la huelga y denunciar las condiciones de desigualdad a la que están sometidas las mujeres de todo el mundo.

Comunidades

Al utilizar el filtro Componente gigante, Gephi detectó un total de 14.074 nodos, 15.760 aristas y 102 comunidades en el grafo de la conversación digital en torno al #8M:

Figura 3. Grafo de la conversación

Fuente: elaboración propia en base a los datos analizados por Gephi.

Uno de los elementos clave para analizar una red es su modularidad que expresa la división de una red en módulos (grupos, comunidades). Los colores del grafo de la Figura 3 nos aportan datos de las comunidades con mayor modularidad: el azul representa a Chile (1.95%); el rojo a Argentina (1.65%), el amarillo a España (1.63%), el violeta a Brasil (1.58%) y el verde a Uruguay (1.52%). Hemos decidido colorear con una misma tonalidad al resto de los nodos para que puedan visualizarse mejor los clusters más relevantes en términos de interacción.

El grafo posee un grado de modularidad total de 0.89 con un gran número de aglomeraciones, casi todas desconectadas entre sí. La modularidad de la red es alta: hay conexiones sólidas entre los nodos dentro de los módulos pero son escasas las conexiones con nodos de otros módulos.

En la Figura 3 vemos la formación, entonces, de las redes de difusión que se han generado a partir de las reacciones o comentarios de los usuarios a los tuits publicados por los medios de comunicación que identificamos en el apartado 4.1. Los miembros de la audiencia de las redes de difusión están conectados al nodo fuente de información sin vincularse con otras comunidades.

La configuración de las comunidades en este arquetipo demuestra que los usuarios han retuiteado y comentado lo publicado por los medios. Esto lleva a plantear el poder de las organizaciones periodísticas para establecer la agenda y, consiguientemente, disparar el debate virtual dentro de su comunidad de seguidores.

Agenda temática

El software ATLAS/ti nos ha permitido relacionar un conjunto de palabras clave (códigos) para dar cuenta de: a) la agenda temática que la conversación digital y b) los marcos cognitivos consecuentemente activados:

|

Figura 4. Red semántica

Fuente: elaboración propia.

La Figura 4 expone los conceptos que más se reiteraron y que nos permiten hacer una lectura sobre los marcos interpretativos destacados durante la jornada de protesta. El reconocimiento al [feminismo] se presenta como central en el discurso de los usuarios. Fundamentalmente, es vinculado a la idea de la [lucha] por lograr la [igualdad] de [derechos]. Sobre estos dos últimos términos se asume la necesidad de explicitar las diferencias y definir la situación de la mujer como de inequidad. En efecto, queda claro el argumento de que el mundo, a pesar de las conquistas del feminismo y algunos avances en la agenda de género, sigue siendo desigual para las mujeres.

En América Latina, particularmente, los índices de [violencia] hacia las mujeres continúan creciendo y en la conversación se manifiesta la preocupación. Un documento de 2015 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- titulado Prevenir los Conflictos, Transformar la Justicia, Garantizar la Paz - advierte que, de los 25 países del mundo con las tasas más altas de feminicidios, 14 pertenecen a América Latina. Guatemala, El Salvador y Honduras presentan los índices más altos mientras que Argentina y México registran cifras alarmantes, en términos absolutos, con más de 250 feminicidios por año.

La problemática del [aborto] se asocia, en rigor, a la situación en Argentina. Como dijéramos, la labor de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (CNDALSG) para posicionar la temática en el centro de la discusión pública fue central. La campaña tecnopolítica de acción colectiva que llevó adelante se convirtió en un acontecimiento inédito en la lucha por consensuar una norma y cuestionar a la Iglesia Católica por su injerencia en materia de derechos de las mujeres. Las usuarias argentinas también demostraron expectativas por la presentación de un nuevo proyecto legislativo, para mayo de 2019, tras la frustrada sanción de la ley en 2018.

La red semántica graficada en la Figura 4 posibilita incluir los conceptos en los encuadres interpretativos. [Aborto] y [Violencia] forman parte del marco de diagnóstico; [Derechos] y [Igualdad] del marco de prónostico y [Lucha], del marco motivacional. Si vinculamos el proceso de encuadre con la campaña tecnopolítica debemos decir que el éxito de ésta radica en la posibilidad de crear un gran acto de habla colectivo y su dimensión performativa para construir acontecimientos y marcos cognitivos. El énfasis en el uso de los conceptos expuestos indica que en el discurso de los usuarios se destaca la preeminencia de ideas centrales (condensadas en los marcos interpretativos) por las que viene luchando el movimiento feminista a nivel local y global.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En el apartado anterior hemos presentado de forma tabulada los datos obtenidos a nivel empírico relativos al análisis de la conversación digital en torno a la Huelga Internacional de Mujeres. En función de lo expuesto, podemos realizar una serie de consideraciones a modo de conclusiones preliminares de la investigación.

Los términos más utilizados en las publicaciones fueron [mujeres], [derechos], [feminicidio/femicidio], [igualdad], [feminismo], [violencia], [aborto] y [lucha]. Estos conceptos generaron la agenda temática del #8M e hicieron que el feminismo y el movimiento de mujeres actuaran como amplificadores de las problemáticas relacionadas al género.

La lucha del feminismo se incluye en la lista de los movimientos que se gestan en las redes sociales y encuentran allí el lugar para organizarse e influir en la agenda de los tomadores de decisión. Hemos demostrado cómo a partir de la utilización de Twitter, el movimiento feminista pudo desarrollar su proceso de encuadre sobre las temáticas relativas a la huelga de mujeres y desplegar sus marcos interpretativos en la esfera pública digital. Por tanto, se puede concebir al #8M como un ejemplo exitoso de campaña tecnopolítica pues se trató de una construcción colectiva a través de los microsistemas digitales que posibilitaron una dinámica de participación global que se fue gestando con flujos de información masiva (Toret, 2013; 2015).

El rol del periodismo durante la jornada también fue central. Siete de las ocho cuentas más activas pertenecen a medios de comunicación de Chile, Argentina y España. Hemos expuesto su función de gatewatcher: guió la conversación y propició desde sus plataformas la discusión sobre el tema entre sus seguidores (Canavilhas, 2011; Guerrini, 2013).

Los usuarios de Chile, Argentina, España, Brasil y Uruguay fueron los que generaron mayor interacción durante la jornada. Dimos cuenta, en este sentido, de la formación de las comunidades digitales con un claro predominio del arquetipo redes de difusión donde los usuarios siguen, replican y comentan los acontecimientos que visibilizan los media pero no establecen, necesariamente, conversaciones con otros nodos (Smith et al., 2014).

El estudio del ciberactivismo feminista muestra que en las plataformas digitales se puede luchar por los derechos, visibilizar temáticas y organizar la acción colectiva en el espacio público tradicional. El feminismo ahora sabe que las estrategias y sus tácticas se pueden (también) gestar y consensuar en las plataformas digitales pero las revoluciones se hacen en las calles poniendo el cuerpo. De allí la importancia que tiene la construcción y circulación de los marcos interpretativos.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTOS

A los usuarios únicos, durante el 8 de marzo de 2019, en torno a los hashtags #8M y #8M2019.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Abrego, V.H., Bona, Y. & Reguillo, R. (2018). “Inteligencia artificial electoral. Tercer #DebateINe a la Presidencia”. ["Electoral artificial intelligence. Third #DebateINe to the Presidency "]. En El efecto AMLO. Guadalajara: ITESO.

Alcazan, A.et al. (2012). Tecnopolítica, Internet y R-evoluciones. [Technopolitics, Internet and R-evolutions]. Barcelona: Icaria.

Arcila-Calderón, C.; Barbosa-Caro, E. y Cabezuelo-Lorenzo, F. (2016). Técnicas Big Data: análisis de textos a gran escala para la investigación científica y periodística. . [Big Data techniques: large-scale text analysis for scientific and journalistic research]. El profesional de la información, 25 (4), 623-631.

Arias Rodríguez, A. (2017). La cimentación social del concepto mujer en la red social Facebook. [The social foundation of the woman concept in the social network Facebook]. Revista de Investigación Educativa, 35 (1), 181-195.

Bastos, M., Mercea, D. & Charpentier, A. (2015). Tents, Tweets, and Events: The Interplay Between Ongoing Protests and Social Media. . [Carpas, tuits y eventos: la interacción entre las protestas en curso y las redes sociales]. Journal of Communication, 65, 320-350.

Cammaerts, B., Mattoni, A. & McCurdy, P. (Eds.) (2013). Mediation and protest movements. [Movimientos de mediación y protesta]. Bristol: Intellect.

Canavilhas, J. (2011). “Del gatekeeping al gatewatching: el papel de las redes sociales en el nuevo ecosistema mediático”. ["From gatekeeping to gatewatching: the role of social networks in the new media ecosystem"]. En Periodismo Digital: convergencia, redes y móviles. Rosario: Laborde Libro Editor.

Caro, L. (2015). Construir y comunicar un “nosotras” feminista desde los medios sociales. Una reflexión acerca del “feminismo del hashtag”. [Build and communicate a feminist "us" from social media. A reflection on "hashtag feminism".]. Commons, 4 (2), 124-154. Recuperado de: https://n9.cl/uh84

Castells, M. (2009). Comunicación y poder. [Communication and power]. Madrid: Alianza.

Caro, L. (2012). Redes de indignación y esperanza. [Indignation and hope networks] Madrid: Alianza.

Christensen, C. (2011). Twitter Revolutions?. Addressing Social Media and Dissent. [¿Revoluciones de Twitter? Abordar las redes sociales y el disenso]. The Communication Review, 14 (3), 155-157. DOI: 10.1080/10714421.2011.597235

Cook, J. & Hasmath, R. (2014). The discursive construction and performance of gendered identity on social media. [La construcción discursiva y el desempeño de la identidad de género en las redes sociales]. Current Sociology, 62 (7), 975-993. https://doi.org/10.1177/0011392114550008

Cruells, M. & Ibarra, P. (Eds.) (2013). La democracia del futuro: Del 15 M a la emergencia de una sociedad civil viva. [Democracy of the future: From 15 M to the emergence of a living civil society]. Barcelona: Icaria.

Del Campo García, E. y Resina de la Fuente, J. (2010): “Redes sociales, ciberpolítica y nuevas movilizaciones: el impacto digital en los procesos de deliberación y participación ciudadana”. ["Social networks, cyberpolitics and new mobilizations: the digital impact on the deliberation processes and citizen participation"]. Ponencia presentada en el X Congreso Español de Sociología, Universidad Pública de Navarra, Pamplona, España.

Fotopoulou, A. (2016). Digital and networked by default? Women’s organisations and the social imaginary of networked feminism. . [¿Digital y en red por defecto? Las organizaciones de mujeres y el imaginario social del feminismo en red]. New Media and Society, 18 (6), 1-17. https://doi.org/10.1177/1461444814552264

Fillieule, O. y Tartakowsky. La manifestación. Cuando la acción colectiva toma las calles. [The manifestation. When collective action takes the streets]. Buenos Aires: Siglo XXI.

García de Torres, E. et al. (2011). Uso de Twitter y Facebook por los medios iberoamericanos. [Use of Twitter and Facebook by the Iberoamerican media]. El profesional de la información, 20 (6), 611-620.

Gerbaudo, P. (2012). Tweets and the streets. Social media and contemporary activism. . [Tweets y las calles. Redes sociales y activismo contemporáneo]. London: Pluto Press.

Gerbaudo, P. (2016). Social media teams as digital vanguards: the question of leadership in the management of key Facebook and Twitter accounts of Occupy Wall Street, Indignados and UK Uncut. [Los equipos de redes sociales como vanguardias digitales: la cuestión del liderazgo en la gestión de las cuentas clave de Facebook y Twitter de: Occupy Wall Street, Indignados y UK Uncut]. Information Communication & Society. https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1161817

Giraldo-Luque, S.; Fernández-García, N.; Pérez-Arce, J. C (2018). La centralidad temática de la movilización #NiUnaMenos en Twitter. [The thematic centrality of the mobilization #NiUnaMenos on Twitter]. El profesional de la información, 27 (1), 96-105.

González, S. y Ramos del Cano, (2013). El uso periodístico de Facebook y Twitter: un análisis comparativo de la experiencia europea. [The journalistic use of Facebook and Twitter: a comparative analysis of the European experience]. Historia y Comunicación Social, 18, 419-433.

Guerrini, F. (2013). Newsroom curators & independent storytellers: Content curation as a new form of journalism. Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford. [Curadores de redacción y narradores independientes: curación de contenido como una nueva forma de periodismo. Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, Universidad de Oxford]. [en línea] Recuperado de: https://n9.cl/g492a

Guitérrez Rubí, A. (2014). Tecnopolitica. El uso y la concepción de las nuevas herramientas tecnológicas para la comunicación, la organización y la acción política colectiva. [Technopolitics. The use and conception of new technological tools for communication, organization and collective political action]. Recuperado de: https://n9.cl/y4l2

Gupta, S. & Kim, H.-W. (2004). Virtual community: Concepts, implications, and future research directions. [Comunidad virtual: conceptos, implicaciones y futuras direcciones de investigación]. In Procs of the 10th Americas conf on information systems, 2679-2687.

Hootsuite y We are Social (2019). Global Digital 2019 Report [Informe Global Digital 2019]. [En línea]. Recuperado de: https://n9.cl/mqmpv

Jurado Gilabert, F. (2013). Tecnopolítica, redes y movimientos sociales. De la revolución en las comunicaciones al cambio de paradigma. [Technopolitics, networks and social movements. From the communications revolution to the paradigm change]. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide.

Krippendorff, K. (1990). Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. [Content analysis methodology. Theory and practice]. Barcelona: Paidós.

Lago Martínez, S. (Comp.) (2012). Ciberespacio y Resistencias. Exploración en la cultura digital. [Cyberspace and Resistances. Exploration in digital culture]. Buenos Aires: Hekht.

López Meri, A. (2015). El impacto de Twitter en el periodismo: un estado de la cuestión. [The impact of Twitter on journalism: a state of the question]. Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, 34-41.

Lovejoy, K., Waters, R. y Saxton, G. (2012). Engaging stakeholders through Twitter: how nonprofit organizations are getting more out of 140 characters or less. [Involucrar a las partes interesadas a través de Twitter: cómo las organizaciones sin fines de lucro obtienen más de 140 caracteres o menos]. Public Relations Review, 38, 313-318.

Malini, F. (2017). La Internet y la calle: ciberactivismo y movilización en las redes sociales. [Internet and the street: cyber-activism and mobilization in social networks]. México: ITESO.

Martin, S. B., Brown, W.M., Klavans, R., & Boyack, K. W. (2007). DrL: Distributed Recursive (Graph) Layout. [PDF] Journal of Graph Algorithms and Applications. Sandia National Laboratories. [DrL: diseño distribuido recursivo (gráfico). [PDF] Journal of Graph Algorithms and Applications]. Recuperado de: https://n9.cl/ghci

Masip, P., Ruiz-Caballero, C. y Suau, J. (2019). Audiencias activas y discusión social en la esfera pública digital. [Active audiences and social discussion in the digital public sphere]. Artículo de revisión. El profesional de la información, 28 (2), e280204. https://doi.org//10.3145/epi.2019.mar.04

Núñez Puente, S., Fernández, D. y Peña, P. (2016). Ciberactivismo contra la violencia de género: fetichismo tecnológico e interactividad. [Cyber-activism against gender violence: technological fetishism and interactivity]. Feminismo/s, 27, 177-195.

Núñez Puente, S. & Fernández Romero, D. (2017). Narrativas transformadoras y testimonio ético: las estrategias discursivas de la Plataforma Feminista 7N, Contra las Violencias Machistas. [Transformative narratives and ethical testimony: the discursive strategies of the 7N Feminist Platform, Against Machista Violence]. index.comunicación, 7 (3), 269-281. Recuperado de: https://n9.cl/dpsl

Orihuela, J.L. (2011). Mundo Twitter: una guía para comprender y dominar la plataforma que cambió la red. [Twitter world: a guide to understand and master the platform that changed the network]. Barcelona: Alienta.

Piñuel, J. L. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. [Epistemology, methodology and techniques of content analysis]. Sociolinguistic Studies, 3 (1), 1-42. Recuperado de: https://n9.cl/9vu0

Requejo, J. L., y Herrera, S. (2014). Retroceso en la creación de comunidad entre los diarios generalistas españoles en Twitter (2011-2013). [Setback in community building among Spanish general newspapers on Twitter (2011-2013)]. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 20 (1), 229–248.

Sádaba, I. (2012). Acción colectiva y movimientos sociales en las redes digitales. Aspectos históricos y digitales. ARBOR. [Collective action and social movements in digital networks. Historical and digital aspects. ARBOR]. Ciencia, Pensamiento y Cultura, 188 (756), 781-794.

Sádaba, I. y Barranquero, A. (2019). Las redes sociales del ciberfeminismo en España: identidad y repertorios de acción. . [The social networks of cyberfeminism in Spain: identity and repertoires of action]. Athenea Digital, 19 (1), e2058. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2058

Sádaba, I. y Gordo, A. (2008). Cultura digital y movimientos sociales. [Digital culture and social movements]. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Sádaba, T. (2008). Framing: el encuadre de las noticias. El binomio terrorismo-medios. [Framing: the framework of the news. The terrorism-media binomial]. Buenos Aires: La Crujía.

Sierra Caballero, F. (2018). Ciberactivismo y movimientos sociales. El espacio público oposicional en la tecnopolítica contemporánea. [Cyberactivism and social movements. The oppositional public space in contemporary technopolitics] Revista Latina de Comunicación Social, 73, 80-990.

Singer, J. (2014). User-generated visibility: Secondary gatekeeping in a shared media space. [Visibilidad generada por el usuario: gatekeeper secundario en un espacio multimedia compartido]. New Media & Society, 16 (1): 55-73. https://doi.org/10.1177/1461444813477833

Smith, M. A., Rainie, L., Shneiderman, B., & Himelboim, I. (2014). Mapping Twitter topic networks: From polarized crowds to community clusters. [Mapeo de redes de temas de Twitter: de multitudes polarizadas a grupos comunitarios]. Pew Research Center, 20, 1-56. Recuperado de: https://n9.cl/0hwv

Snow, D., Burke, R., Worden, S. & Benford, R (1986). Frame Alignment Processes, Micro-Mobilization, and Movement Participation. [Procesos de alineación de marcos, micro-movilización y participación en movimientos]. American Sociological Review, 51, 464-481.

Snow, D. & Benford, R. (1988). Ideology, frame resonance, and participant mobilization. [Ideología, resonancia de cuadros y movilización de participantes]. International Social Movement Research, 1 (1), 197-217.

Soengas, X. (2013). El papel de Internet y de las redes sociales en las revueltas árabes: una alternativa a la censura de la prensa oficial. [The role of the Internet and social networks in the Arab revolts: an alternative to censorship by the official press]. Comunicar, 41, 147-155.

Sorj, B. y Fausto, S. (Comps.) (2016). Activismo político en tiempos de Internet. [Political activism in times of the Internet]. San Pablo: Plataforma Democrática.

Stanoevska-Slabeva, K., Sacco, V., & Giardina, M. (2012). Content Curation: a new form of gatewatching for social media?. [Content Curation: ¿una nueva forma de vigilancia para las redes sociales?]. En Proceedings of the International Symposium on On line Journalism. Austin: Academic Press.

The Pew Internet & American Life Project (2010). Understanding the participatory News Consumer. [Comprensión del consumidor participativo de noticias]. [En Linea] Recuperado de: https://n9.cl/zrpuq

Treré, E. y Barranquero, A. (2013). De mitos y sublimes digitales: movimientos sociales y tecnologías de la comunicación desde una perspectiva histórica. [About myths and digital sublimes: social movements and communication technologies from a historical perspective]. Redes.com, 8, 27-47.

Toret, J. (2013). Tecnopolítica: la potencia de las multitudes conectadas. El sistema red 15M, un nuevo paradigma de la política distribuida. [Technopolitics: the power of connected crowds. The 15M network system, a new paradigm of distributed policy]. Barcelona: UOC.

Toret, J. (coord.) (2015). Tecnopolítica y 15M. La potencia de las multitudes conectadas. Un estudio sobre la gestación y explosión del 15M. . [Technopolitics and 15M. The power of connected crowds. A study on the gestation and explosion of 15M]. Barcelona: UOC.

Van Dijck, J. (2016). La cultura de la conectividad. Una historia crítica de las redes sociales. [The culture of connectivity. A critical history of social media]. Buenos Aires: Siglo XXI.

©2020 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).