RESUMEN

El objetivo de este estudio fue analizar la evolución del potencial, de las competencias y de los comportamientos de emprendedores durante su formación profesional universitaria. La metodología fue mixta longitudinal. Se trabajó con una muestra de 237 estudiantes, a la cual se hizo seguimiento durante tres años en tres universidades pertenecientes a la ciudad de Barranquilla- Colombia y Puebla- México con medición anual cuantitativa mediante encuestas y, cualitativa, a través de entrevistas. Los resultados indicaron que la autoeficacia para emprender se reforzó a lo largo del tiempo en ambos sexos. Luego del tercer año, solo 32% de los hombres y 18.9% de ellas habían concretado una iniciativa de creación de empresa. Se concluye que la formación universitaria ha tenido un rol ambivalente al reforzar algunas competencias empresariales, pero moderando significativamente los sueños iniciales de emprender.

Descriptores: Evolución; potencial emprendedor; brecha de género; formación universitaria. (Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

The objective of this study was to analyze the evolution of the potential, competencies and behaviors of entrepreneurs during their university professional training. The methodology was mixed longitudinal. A sample of 237 students was followed for three years in three universities belonging to the city of Barranquilla- Colombia and Puebla-Mexico with annual quantitative measurement through surveys and qualitative measurement through interviews. The results indicated that self-efficacy for entrepreneurship was reinforced over time in both sexes. After the third year, only 32% of the men and 18.9% of the women had completed a business creation initiative. We conclude that university education has played an ambivalent role in reinforcing some entrepreneurial competencies, but significantly moderating initial entrepreneurial dreams.

Descriptors: Evolution; entrepreneurial potential; gender gap; university education. (UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

El emprendimiento constituye una alternativa apropiada para la innovación, la creatividad y el progreso económico de un país. Zamora (2021) define el emprendimiento como un agente esencial para “generar desarrollo en general de un país, pues por medio de este se crean empresas industriales, de servicios, comerciales y estas a la vez generan ingresos y riqueza para el país en donde se crean los emprendimientos” (p. 265). Para Paz et al. (2020), “el emprendimiento, constituye una alternativa que agrega valor a los objetivos económicos y sociales en el desarrollo de las naciones” (p. 161). Mendoza (2024) expresa que “los emprendimientos han sido considerados clave para el desarrollo de las comunidades locales y regionales, impulsando el crecimiento económico” (p. 1).

Ante esta realidad, hoy en día difundida a nivel mundial, surge el emprendimiento estudiantil universitario, el cual ha ganado protagonismo en la última década. Amador et al. (2020) expresan que “existen diversas estrategias diseñadas con la intención de fomentar el desarrollo y crecimiento económico en los países; una de ellas es el emprendimiento, principalmente entre los jóvenes” (p. 2). Para Quintana (2018), cada emprendimiento se crea bajo etapas similares pero con distintas simetrías ante la circunstancias en las que se crea. De acuerdo con Cortés (2023), “el sistema educativo debe vincular prácticas como el emprendimiento y la generación de autonomía en empresa, para que al momento del egreso el joven cuente con medidas reales y sustentables para su autorrealización tanto educativa como social y económica” (p. 253). No obstante, prevalece una brecha significativa entre el alto espíritu emprendedor de los jóvenes universitarios y la baja tasa de creación de nuevas empresas.

En concordancia con Sandoval et al. (2020), “las universidades, al ser generadoras de conocimientos, tienen en sus manos la posibilidad de educar para el emprendimiento. Emprender conlleva a la creación de empleos y, por ende, mejorar las condiciones de vida de la población” (p. 19). Por su parte, Salón e Isea (2019) sugieren que “se deben fomentar en las políticas públicas las herramientas necesarias que permeen la consolidación de los diversos emprendimientos realizados” (p. 39). Se estima que más de la mitad de los estudiantes universitarios tiene intenciones emprendedoras o ha participado en actividades relacionadas con el emprendimiento durante su paso por la universidad. Sin embargo, la tasa real de creación de nuevas empresas entre estudiantes universitarios y recién graduados sigue siendo considerablemente baja.

Este fenómeno, conocido frecuentemente como la "brecha emprendedora estudiantil", plantea importantes interrogantes sobre los motivos detrás de esta discrepancia y cómo las instituciones de educación superior pueden ayudar a impulsar aún más el potencial emprendedor de sus estudiantes. Para entender mejor este fenómeno, es crucial analizar con más profundidad las características y competencias emprendedoras que poseen los jóvenes universitarios, sus motivaciones, las barreras que encuentran y cómo estos factores evolucionan durante su paso por la universidad.

Si bien existe abundante investigación sobre intenciones emprendedoras en estudiantes universitarios, aún faltan estudios empíricos que analicen en profundidad sus capacidades emprendedoras, la calidad de sus iniciativas empresariales y el impacto de la formación universitaria sobre estos aspectos. Para De la Garza et al. (2013), “existe una creciente necesidad de innovar en las pequeñas empresas especialmente si se trata de desarrollo tecnológico” (p. 84). Gran parte de los estudios sobre jóvenes emprendedores se han centrado en encuestas transversales de intenciones emprendedoras, dando por sentado que estas se traducirán automáticamente en nuevas empresas.

Sin embargo, se requieren análisis longitudinales que sigan a los mismos estudiantes a través del tiempo para evaluar correctamente cómo evolucionan sus competencias y la viabilidad de sus proyectos empresariales. Asimismo, existe la necesidad de combinar metodologías cuantitativas y cualitativas para obtener una visión más profunda sobre los factores psicológicos, contextuales e institucionales que moldean las trayectorias emprendedoras en el contexto universitario objeto del presente estudio.

En este contexto, esta investigación busca analizar en profundidad el potencial y las competencias emprendedoras de jóvenes universitarios en las universidades de Barranquilla-Colombia, y Puebla-México, específicamente en las siguientes instituciones: Institución Universitaria Americana, seccional, Barranquilla, así como también Institución Universitaria de Barranquilla, Universidad Simón Bolívar, seccional, Barranquilla, y BUAP universidad benemérita de Puebla- México, mediante un enfoque longitudinal y metodología mixta.

Según la investigación de Tarapuez et al. (2019), en Colombia, “se nota una mayor aceptación y apoyo a los emprendedores que en otras naciones del mundo” (p. 96). Afirmación que sirve de sustento a la ejecución del presente estudio, ya que constituye un antecedente investigativo que se podría consolidar o puede haber recaído en la actualidad. De esta manera, se espera determinar qué factores diferencian a los futuros emprendedores estudiantiles, cómo la universidad moldea sus competencias empresariales y qué tipo de intervenciones son más efectivas para desarrollar su potencial innovador.

Es menester resaltar que el emprendimiento se ha convertido en un elemento central de las estrategias educativas de las universidades en las últimas décadas. Durán et al. (2015) afirman que “potenciar el emprendimiento es un complemento formativo en el ámbito educativo para forjar iniciativas favorables al desarrollo socio-personal y lograr emprendedores exitosos” (p. 200). En tal sentido, se considera una competencia clave que los jóvenes universitarios graduados deben desarrollar para integrarse exitosamente al mundo laboral y contribuir al desarrollo socioeconómico de sus países.

Sin embargo, aun cuando la intención de emprender es alta entre los jóvenes universitarios, la tasa efectiva de nuevas empresas creadas por este grupo poblacional suele ser baja en comparación con sus aspiraciones emprendedoras. La brecha entre intenciones y comportamientos emprendedores se puede explicar analizando el desarrollo de competencias empresariales y cómo influyen diversos factores personales y del entorno académico sobre este proceso.

Los jóvenes universitarios poseen diversas características emprendedoras que los hacen aptos para el mundo del emprendimiento. Entre algunas de estas características destaca el ser creativos, lo que les permite idear soluciones innovadoras y desarrollar ideas novedosas. En palabras de Saldarriaga y Guzmán (2018), “se busca que los emprendedores sean personas creativas, innovadoras, con una alta motivación para emprender y no desfallecer en el primer momento” (p. 129). Asimismo, los universitarios tienen la capacidad de tomar decisiones de forma independiente, lo cual es fundamental en el emprendimiento para poder enfrentar los desafíos y oportunidades que se presenten en el camino. De igual forma, los jóvenes universitarios tienen una habilidad para analizar y evaluar de manera objetiva las situaciones y problemas, lo que les permite identificar oportunidades y tomar decisiones informadas. Finalmente, los jóvenes universitarios suelen tener una gran motivación y pasión por lo que hacen, lo que los impulsa a perseguir sus metas y superar obstáculos en el camino hacia el emprendimiento.

Dado que una serie de elementos personales y contextuales influyen en la ambición empresarial, los jóvenes universitarios desempeñan un papel crucial en el contexto empresarial universitario. Entre estas variables se incluyen el estado actual de la nación, la dinámica familiar, las redes de apoyo, la educación empresarial, la formación y la experiencia; también se incluyen el género, la edad y la etapa de educación universitaria, así como la matriculación en una institución pública o privada. En este sentido, el rol de las universidades es fundamental para promover y desarrollar estas actitudes emprendedoras en los jóvenes estudiantes a través de la educación emprendedora.

El emprendimiento al finalizar la universidad se ha convertido en una alternativa interesante para los egresados, ya que les brinda la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación académica y convertir sus ideas en proyectos concretos que pueden generar un impacto positivo en la sociedad y en su propio desarrollo profesional. De esta manera, los jóvenes universitarios deben poseer cualidades que los convierten en candidatos ideales para desarrollar el espíritu emprendedor y crear sus propios negocios. Su creatividad les permitirá idear productos y servicios innovadores que resuelven problemas reales de forma novedosa. Además, su energía y entusiasmo los motiva a trabajar sin descanso para convertir una idea en realidad. La tecnología no les resulta ajena, por el contrario, la manejan con soltura para implementarla en sus emprendimientos. Su mentalidad abierta al cambio les posibilita adaptarse a entornos dinámicos y asumir riesgos calculados.

En la economía global actual, el espíritu empresarial desempeña un papel crucial en el impulso de la innovación, la creación de empleo y el crecimiento económico. El espíritu empresarial se ha convertido en una carrera atractiva para muchas personas, especialmente para los jóvenes. Por ello, cada vez es más necesario que las universidades sensibilicen, eduquen y formen en espíritu empresarial para dotar a los estudiantes de las habilidades y los conocimientos necesarios para triunfar en el mundo empresarial.

Por lo expuesto, se reconoce ampliamente que la educación empresarial es un componente valioso del proceso de aprendizaje, ya que cambia eficazmente las actitudes y mentalidades de los estudiantes hacia la elección de una carrera empresarial. Para tal fin, se requiere de estrategias efectivas por parte de las universidades, el gobierno y la sociedad en general, lo cual debe abarcar las necesidades del contexto. Por este motivo, es menester destacar lo expuesto por Dávila et al. (2022), quienes manifiestan que las instituciones gubernamentales deben promover la innovación en la educación a fin de ser enlazada con el emprendimiento. De acuerdo con Tenorio (2022), “para acercarse al emprendimiento existen dos vías: la necesidad de generar ingresos o la de desarrollar una innovación” (p. 11). Por ello, es importante que las universidades ofrezcan espacios de colaboración e intercambio de ideas entre estudiantes con intereses emprendedores, a fin de construir un compendio de invenciones que los conduzcan al progreso. Por ejemplo, clubes de emprendimiento, incubadoras, concursos de planes de negocio. En ese sentido, se estimularía la mentalidad emprendedora desde el primer año de estudio.

Por último, es necesario un cambio cultural que valore el espíritu emprendedor. En países como Estados Unidos, emprender es visto como una carrera deseable y viable. En contraste, en Latinoamérica persisten paradigmas que lo asocian con el riesgo y la informalidad. Por ello, se requieren campañas y referentes que promuevan esta actividad como motor de progreso.

De este modo, considerando los planteamientos anteriores, es crucial que las instituciones de educación universitarias como la institución Corporación Universitaria Americana, seccional Barranquilla, Institución Universitaria de Barranquilla (UB), Universidad Simón Bolívar, y BUAP Universidad Benemérita de Puebla-México, combinen la formación teórica en administración y negocios, con suficientes oportunidades para que los jóvenes universitarios adquieran experiencias prácticas y desarrollen habilidades blandas. Para tal fin, se propuso como objetivo, analizar la evolución del potencial, de las competencias y de los comportamientos de emprendedores durante su formación profesional universitaria. De esta manera, podrían prepararse mejor para identificar oportunidades, planificar, poner en marcha un negocio, y gestionar sus propios emprendimientos, contribuyendo al desarrollo económico y social del país en general.

MÉTODO

El presente estudio se basó en un diseño longitudinal de panel con medidas repetidas. Para ello, se realizó un seguimiento anual durante 3 años a una cohorte de estudiantes universitarios desde su ingreso a la universidad. De esta manera, se analizaron los cambios intra-sujeto en competencias, intenciones y actividades emprendedoras conforme avanzaban en su formación profesional. Adicionalmente, se utilizó una metodología mixta con técnicas cuantitativas (encuestas estructuradas) y cualitativas (entrevistas semiestructuradas) para obtener resultados complementarios. Esto permitió identificar tanto las relaciones causales como comprender a profundidad los significados que los jóvenes universitarios otorgaban a sus experiencias.

La muestra inicial estuvo conformada por 250 estudiantes de los primeros semestres, o cuatrimestres de las facultades de Administración, Ciencias Económicas, e Ingeniería, de las universidades de la tabla 1. La cantidad fue calculada mediante un muestreo aleatorio estratificado para garantizar representatividad más relevantes para la formación emprendedora. Se estimó un error del 5% en el seguimiento longitudinal, por lo que la muestra final esperada después de 3 años fue de 237 estudiantes. Esto permitió realizar los análisis estadísticos requeridos con un nivel de confianza del 95%.

Tabla 1.

Distribución de la población (Instituciones universitarias)

|

Población/ Institución Universitaria |

Caracterización de las unidades de análisis |

No total de estudiantes por genero |

|

· Institución Universitaria Americana, seccional, Barranquilla |

18-21 / 22-25 años

26-30, y más de 30 años |

Mujer, representadas por un 68%, equivalentes a 170 Hombres, representados por un 32%, equivalentes a 80 |

|

· Institución Universitaria de Barranquilla (IUB) |

||

|

· Universidad Simón Bolívar |

||

|

· BUAP Universidad Benemérita de Puebla México |

Elaboración: Los autores.

La tabla 1, muestra la distribución de la población (instituciones universitarias), que luego de 3 años fue reducida a 237 como muestra.

De acuerdo con la tabla 2, se aplicó anualmente un cuestionario estructurado que evaluó las variables principales, tales como: características sociodemográficas, autoeficacia emprendedora, intenciones emprendedoras y participación en actividades de emprendimiento; todas ellas basadas en escalas validadas en estudios previos.

Tabla 2.

Dimensiones validadas en el contexto.

|

Descripción |

Contexto de las Dimensiones |

|

Dimensiones del diseño |

· Características sociodemográficas |

|

· Autoeficacia emprendedora |

|

|

· Intenciones emprendedoras |

|

|

· Participación en actividades de emprendimiento |

Elaboración: Los autores.

En la fase cualitativa se realizaron entrevistas semiestructuradas a una submuestra de 55 estudiantes seleccionados mediante muestreo intencional en base a sus puntuaciones en las variables cuantitativas. Las entrevistas profundizaron sobre sus percepciones, motivaciones y experiencias respecto al emprendimiento.

Como procedimiento del estudio, vale decir que inicialmente se obtuvo la autorización de las directivas universitarias y el consentimiento informado de los participantes según los estándares éticos de investigación. Posteriormente, se aplicó el primer cuestionario a todos los participantes al inicio de sus estudios universitarios. Este proceso se repitió anualmente durante 3 años para evaluar la evolución de las variables, dimensiones e indicadores de interés. Simultáneamente, se realizaron entrevistas a la submuestra cualitativa en cada uno de los 4 puntos de medición temporal.

Los datos cuantitativos fueron analizados con modelos lineales de efectos mixtos para estimar la magnitud de los cambios anuales en cada variable y comparar entre las carreras. Las entrevistas cualitativas se transcribieron y codificaron mediante el software ATLAS.ti v8. Esta información complementó los resultados cuantitativos, destacando los elementos experienciales para el desarrollo de la intención emprendedora en el contexto universitario.

RESULTADOS

Habiendo realizado el proceso de recolección de los datos, su procesamiento, y el posterior análisis de los resultados se consideró, en primera instancia, indicar que las intenciones emprendedoras en los jóvenes universitarios han sido un tema de interés creciente para los investigadores en los últimos años. Comprender los factores que influyen en la intención de los estudiantes universitarios de iniciar un nuevo negocio después de graduarse tiene importantes implicaciones tanto teóricas como prácticas. En este estudio, se analizaron los resultados de una encuesta a 237 estudiantes universitarios, de los cuales 68% fueron mujeres y 32% hombres. Para Castiblanco, (2018), “la vinculación de las mujeres al mercado laboral es un elemento central en su proceso de empoderamiento, y el emprendimiento es una herramienta clave para el logro de este objetivo” (p. 212).

Inicialmente, se seleccionó una muestra representativa de 250 estudiantes universitarios. Sin embargo, debido principalmente a deserciones y cambios de carrera, la muestra final que completó los 3 años de seguimiento, representado al final con 187 participantes, cumpliendo el tamaño mínimo estimado de 32 % (n = 61) fueron hombres y 68 % (n = 126) mujeres. Las edades al ingreso universitario estaban entre los 18 y 30 años, con una media de 24 años. A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis realizado a la muestra.

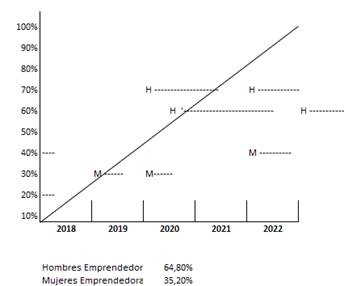

Figura 1. Evolución de intenciones emprendedoras según sexo en la ciudad de Barranquilla (2018-2022).

Elaboración: Los autores.

En la figura 1, se observa la evolución de las intenciones emprendedoras a lo largo de los 3 años de estudio según sexo. Se encontró un efecto significativo del tiempo (p < .05) y la interacción tiempo x sexo (p < .01). Específicamente, si bien en ambos grupos las intenciones decrecen después del primer año, este cambio fue más marcado en las mujeres. Hacia el final del estudio solo un 35.2% de las participantes mujeres mantenía firmes intenciones de emprender, versus un 64.8% de los hombres. La figura 1 muestra una tendencia creciente en las intenciones emprendedoras tanto para estudiantes hombres como para estudiantes mujeres en las universidades de la ciudad de Barranquilla, y en la ciudad de Puebla, México durante el período 2018-2022. Sin embargo, se observa una brecha considerable entre ambos grupos, donde los hombres mantienen un nivel más alto de intenciones emprendedoras en comparación con las mujeres. En el caso de los hombres, se aprecia un crecimiento moderado pero constante en sus intenciones emprendedoras, alcanzando aproximadamente el 70% en 2022. Por otro lado, las mujeres exhiben un crecimiento más acelerado a partir de 2020, logrando un aumento significativo en sus intenciones emprendedoras, aunque aún por debajo del nivel alcanzado por los hombres en 2022.

Tabla 3.

Evolución de autoeficacia emprendedora según sexo.

|

Año |

Estudiantes Hombres |

Estudiantes Mujeres |

|

1 |

2.8 |

2.6 |

|

2 |

3.5 |

3.0 |

|

3 |

4.1 |

3.5 |

Elaboración: Los autores.

En contraste con las intenciones, según la tabla 3, los niveles de autoeficacia emprendedora se incrementaron progresivamente en ambos sexos. Nuevamente se observó un efecto de interacción entre tiempo y sexo (p < .05), indicando una pendiente más pronunciada de aumento en esta variable en el caso de los hombres.

Tabla 4.

Participación en actividades de emprendimiento según sexo.

|

Actividades |

Estudiantes Hombres |

Estudiantes Mujeres |

|

Curso de emprendimiento |

63.2% |

36.8% |

|

Proyecto empresarial curricular |

61.9% |

38.1% |

|

Creación de empresa |

68,0% |

32.0% |

Nota. Porcentajes sobre el total en cada grupo.

Elaboración: Los autores.

La tabla 4, resume los porcentajes de participación en diversos tipos de actividades emprendedoras intra y extracurriculares. En línea con los resultados previos, se observa una mayor orientación empresarial en el caso de los estudiantes hombres con un promedio agregado de 64.37%, dimensionada en actividades de curso de emprendimiento, proyecto empresarial curricular, y creación de empresas, mientras un 35.63% agregado con relación de estudiantes jóvenes del sexo femenino; para ello, las mujeres jóvenes habían creado una empresa al final de la carrera, con un 32.0%.

En síntesis, aun cuando la autoeficacia emprendedora se refuerza en ambos sexos durante la carrera, las intenciones y comportamientos emprendedores muestran una brecha creciente en favor de los hombres. Se requieren mayores esfuerzos para promover y facilitar trayectorias emprendedoras entre las universitarias.

Tabla 5.

Análisis de medidas de las dimensiones del estudio.

|

Dimensión |

Variables |

Media |

Desv. |

|

Estadística |

Estadística |

||

|

Conocimiento empresarial

|

Planeación estratégica |

2.21 |

0.912 |

|

Fuentes de financiamiento |

2.22 |

0.915 |

|

|

Estudio de mercado |

2.37 |

0.941 |

|

|

Herramientas y procesos |

2.06 |

0.824 |

|

|

Plan de negocios |

2.15 |

0.849 |

|

|

Fundamentos legales |

2.05 |

0.810 |

|

|

Proceso administrativo |

2.05 |

0.764

|

|

|

Capacidades específicas |

Detección de oportunidades |

2.35 |

0.842 |

|

Creatividad |

1.99 |

0.845 |

|

|

Transmisión de ideas |

1.84 |

0.701 |

|

|

Solución de problemas |

1.87 |

0.676 |

|

|

Persuasión |

1.89 |

0.702 |

|

|

Desarrollo de Nuevos Productos |

2.31 |

0.801 |

|

|

Habilidades sociales |

2.02 |

0.739 |

|

|

Trabajo en equipo |

1.58 |

0.584 |

|

|

Valoración Social |

Familia |

2.33 |

0.809 |

|

Cultura |

2.74 |

1.007 |

|

|

Papel del Empresario |

2.42 |

0.903 |

|

|

Amigos |

2.48 |

0.822 |

|

|

Poco aceptable ser empresario |

2.82 |

0.952 |

|

|

Compañeros |

2.46 |

0.797 |

|

|

Actividad empresarial |

Creación de empresa |

2.56 |

0.868 |

|

Aprobación de entorno cercano |

1.74 |

0.730 |

|

|

Disposición por aprender |

1.51 |

0.648 |

|

|

Capacidad |

1.73 |

0.795 |

|

|

Dirigir |

1.66 |

0.728 |

|

|

Posibilidad para crear una empresa |

1.43 |

0.612 |

|

|

Probabilidad de crear una empresa |

1.69 |

0.675 |

|

|

Ser empresario |

1.84 |

0.830 |

|

|

Desarrollo empresarial |

Importancia de exportar |

1.88 |

0.737 |

|

Introducción de nuevos productos |

1.72 |

0.630 |

|

|

Introducción de nuevos procesos |

1.81 |

0.683 |

|

|

Investigación e innovación |

1.65 |

0.636 |

|

|

Planeación |

1.62 |

0.630 |

|

|

Acuerdos de colaboración |

1.79 |

0.664 |

|

|

Formación especializada para empleados |

1.65 |

0.631 |

|

|

Ampliación de la empresa |

1.65 |

0.636 |

|

|

Éxito empresarial |

Competir en mercados mundiales |

1.79 |

0.779 |

|

Gusto |

1.73 |

0.738 |

|

|

Reconocimiento social |

1.96 |

0.740 |

|

|

Contribuir a la sociedad |

2.01 |

0.802 |

|

|

Mantener posición en el mercado |

1.78 |

0.647 |

|

|

Crecimiento positivo |

1.69 |

0.650 |

Elaboración: Los autores.

En la tabla 5, se observa que prácticamente todas las dimensiones muestran tendencia hacia el valor 2 de la escala utilizada para este estudio que corresponde a una escala Likert 1, por lo que se deduce que la percepción de los estudiantes manifiesta su acuerdo con todas las dimensiones establecidas, excepto dos dimensiones contextualizadas en la Valoración social, que corresponden al favorecimiento de la cultura del país para la actividad empresarial y la poca aceptación de la población para ser empresario, con una percepción cercana a la indiferencia. Al analizar la información por dimensiones de estudio, se observa que la tendencia se dirige hacia una percepción “de acuerdo”, con base en la escala definida, a excepción de la dimensión de la Valoración social, que refleja lo mismo que lo anterior, y que ya en conjunto también el factor cultura incide en una percepción neutral o indiferente respecto a su relación con la visión de ser empresario. De este análisis, se percibe un buen panorama de intenciones emprendedoras de los estudiantes jóvenes de las universidades analizadas, donde las dimensiones relacionadas con el Conocimiento empresarial y las Capacidades específicas reflejan los mejores resultados al ser las que mejor percepción tienen al acercarse a la escala ‘De acuerdo’.

Análisis de medias de las dimensiones de estudio.

|

Dimensiones |

Media |

Desviación estándar |

|

Conocimiento empresarial |

2.1747 |

0.64571 |

|

Capacidades específicas |

1.9805 |

0.53592 |

|

Valoración Social |

2.5400 |

0.57324 |

|

Actividad Empresarial |

1.7700 |

0.54213 |

|

Desarrollo Empresarial |

1.7199 |

0.50696 |

|

Éxito empresarial |

1.8267 |

0.55905 |

Elaboración: Los autores.

Para indagar con mayor profundidad sobre los aspectos que influyen en las intenciones emprendedoras de los estudiantes en las universidades estudiadas, la tabla 6 refleja la realización de un análisis de correlación para identificar con qué dimensión y variables se establece mayor asociación, además de poder cuantificar su influencia. En ese sentido, se toma como variable dependiente la dimensión de Valoración social, pues concentra variables que reflejan las intenciones emprendedoras de los estudiantes, considerando la cultura, el apoyo familiar, de los amigos, en general, todo el contexto que las define.

Tabla 7.

Análisis de correlación entre las dimensiones de estudio.

|

Variable |

Coeficiente de correlación |

Significancia estadística |

Coeficiente de determinación |

|

Conocimiento empresarial |

0.529 |

0.000 |

28% |

|

Capacidades específicas |

0.662 |

0.000 |

44% |

|

Valoración social |

0.317 |

0.000 |

10% |

|

Desarrollo empresarial |

0.636 |

0.000 |

40% |

|

Éxito empresarial |

0.642 |

0.000 |

41% |

Elaboración: Los autores.

En la tabla 7, se puede observar que la intención emprendedora de los estudiantes jóvenes se asocia con todas las dimensiones de estudio y son estadísticamente significativas. Pero se asocia más con la dimensión de Capacidades específicas y la explica en 44%; esto quiere decir que las capacidades relacionadas con las habilidades blandas, tales como la detección de oportunidades, la creatividad, la transmisión de ideas, la solución de problemas, la persuasión, el desarrollo de nuevos productos, las habilidades sociales y el trabajo en equipo, contribuyen más a desarrollarlas.

Tabla 8.

Análisis de correlación con variables de la Dimensión Capacidades Específicas.

|

Dimensión |

Variable |

Coeficiente de correlación |

Significancia estadística |

Coeficiente de determinación |

|

Capacidades específicas |

Detección de oportunidades |

0.704 |

0.000 |

50% |

|

Creatividad |

0.577 |

0.003 |

33% |

|

|

Transmisión de ideas |

0.645 |

0.001 |

42% |

|

|

Solución de problemas |

0.283 |

0.017 |

8% |

|

|

Persuasión |

0.616 |

0.001 |

38% |

|

|

Desarrollo de Nuevos Productos |

0.682 |

0.000 |

47% |

|

|

Habilidades sociales |

0.614 |

0.001 |

38% |

|

|

Trabajo en equipo |

0.345 |

0.091 |

12% |

|

|

Desarrollo empresarial |

Importancia de exportar |

0.502 |

0.011 |

25% |

|

Introducción de nuevos productos |

0.621 |

0.001 |

39% |

|

|

Introducción de nuevos procesos |

0.629 |

0.001 |

40% |

|

|

Investigación e innovación |

0.558 |

0.004 |

31% |

|

|

Planeación |

0.629 |

0.001 |

40% |

|

|

Acuerdos de colaboración |

0.661 |

0.000 |

44% |

|

|

Formación especializada para empleados |

0.603 |

0.001 |

36% |

|

|

Ampliación de la empresa |

0.535 |

0.006 |

29% |

Elaboración: Los autores.

En la tabla 8, se realiza también un análisis de correlación de las intenciones emprendedoras con las variables, por separado, de las dimensiones más relevantes, cuyos resultados se presentan en la Tabla 12, donde se aprecia que la variable Detección de oportunidades es la que tiene el mayor coeficiente de correlación, además de mostrar el mayor coeficiente de determinación de 50%, seguida por la variable de Desarrollo de nuevos productos con 47% de determinación. En lo referente a la dimensión Desarrollo empresarial, se observa que establecer acuerdos de colaboración con otras empresas, así como la Planeación y la Introducción de nuevos procesos, son aspectos que fomentan la actitud emprendedora de los estudiantes con coeficientes de correlación medios y coeficientes de determinación con porcentajes relevantes (44% y 40%, respectivamente).

Adicional a lo anterior, se realizaron pruebas de hipótesis para determinar si existían diferencias entre los grupos analizados relacionados con las características de los estudiantes y poder constatar que estos resultados aplicaban de manera general. Para ello, se establecieron las siguientes hipótesis de estudio que se analizaron mediante la aplicación de la prueba de Kolmogorov - Smirnov:

H0: La percepción de los grupos es igual (homogeneidad)

H1: La percepción de los grupos es diferente.

El criterio es que si p<0.05 se rechaza 𝐻0.

Tabla 9.

Prueba de Kolmogorov - Smirnov para género.

|

Dimensiones |

Significancia para femenino |

Significancia para masculino |

|

Conocimiento Empresarial |

0.000 |

0.000 |

|

Capacidades específicas |

0.000 |

0.015 |

|

Valoración Social |

0.000 |

0.06 |

|

Actividad Empresarial |

0.000 |

0.007 |

|

Desarrollo Empresarial |

0.000 |

0.047 |

|

Éxito empresarial |

0.000 |

0.000 |

Elaboración: Los autores.

Respecto al género, se observa en la tabla 9 que la única dimensión que tiene significancia mayor a 0.05 es la de Valoración social para los estudiantes del género masculino; es decir, para los hombres, la percepción de las intenciones emprendedoras respecto a la valoración social es igual. El resto de las variables son menores que 0.05, lo que indica que sí hay diferencias entre las percepciones entre los hombres y las mujeres respecto a las dimensiones analizadas. Es importante retomar que la mayoría de los estudiantes encuestados fueron mujeres (68%), lo cual implica que la diversidad de sus opiniones explique esa diferencia entre el grupo femenino.

Tabla 10.

Prueba de Kolmogorov - Smirnov para grupos de edad.

|

Dimensiones |

Significancia según edad |

|||

|

18 a 21 |

22 a 25 |

26 a 30 |

30 y más |

|

|

Conocimiento Empresarial |

0.004 |

0.001 |

0.027 |

0.009 |

|

Capacidades específicas |

0.027 |

0.014 |

0.008 |

0.016 |

|

Valoración Social |

0.200 |

0.077 |

0.033 |

0.000 |

|

Actividad Empresarial |

0.001 |

0.194 |

0.200 |

0.000 |

|

Desarrollo Empresarial |

0.008 |

0.001 |

0.032 |

0.002 |

|

Éxito empresarial |

0.025 |

0.000 |

0.069 |

0.000 |

Elaboración: Los autores.

Para el caso de los grupos de edad, se puede apreciar en la tabla 10 que, para el grupo de 18 a 21 años, la percepción de la Valoración social es igual, lo mismo para el caso del grupo de 22 a 25 años. Los grupos de mayor edad muestran diferencias en su percepción. También se puede observar que no hay diferencias respecto a la dimensión de Actividad empresarial para los grupos de 22 a 25 años y de 26 a 30 años.

DISCUSIÓN

Los resultados del estudio indican que las intenciones emprendedoras en estudiantes universitarios se pueden ver afectada por varios factores con la intención de crear sus propias empresas. La autoeficacia empresarial, el apoyo familiar y la disponibilidad de recursos financieros son algunos de ellos. Del mismo modo, el apoyo financiero y emocional de la familia aumenta la probabilidad de estimular a los jóvenes a desarrollar objetivos empresariales mientras asisten a la universidad.

Es fundamental subrayar que la formación empresarial universitaria también desempeña un papel importante en este contexto. Según sus conclusiones, las inclinaciones empresariales entre los estudiantes están fuertemente correlacionadas con los cursos y talleres de desarrollo y gestión empresarial. En cambio, estas intenciones se reducen cuando se perciben limitaciones, como problemas para conseguir financiación. En conclusión, para fomentar las intenciones emprendedoras de los jóvenes universitarios es necesario potenciar la autoeficacia, garantizar el apoyo familiar y proporcionar insumos pertinentes a los criterios expuestos anteriormente. Dentro de este contexto, los resultados del estudio confirman hallazgos previos sobre el declive de las intenciones empresariales de los jóvenes universitarios conforme avanzan en su formación profesional, siendo este descenso mucho más pronunciado entre las mujeres, puesto que luego del tercer año, solo 32% de los hombres y 18.9% de ellas habían concretado una iniciativa de creación de empresa, a pesar de que el 63% y 51% respectivamente había realizado al menos un programa de educación de emprendimiento. De este modo, las intenciones emprendedoras iniciales solían declinar dramáticamente, siendo la brecha mucho más profunda en las mujeres.

Esta pérdida del interés por emprender probablemente se explique por la creciente legitimidad que van obteniendo las opciones de empleo organizacional tradicional, en contraste con la incertidumbre asociada a una carrera empresarial independiente. No obstante, de manera paralela, se observó un reforzamiento de la autoeficacia emprendedora en ambos sexos, gracias a la acumulación de conocimientos, experiencias prácticas y contactos profesionales facilitados durante la formación universitaria. Quienes lograron conservar sus aspiraciones de emprender mostraron a la vez los mayores niveles de esta competencia central.

En consecuencia, el desarrollo del talento emprendedor en las universidades parece seguir una dinámica bifásica: en una primera etapa, se generan gran entusiasmo e intenciones muy elevadas de crear empresas, las cuales posteriormente se moderan y enfocan, quedando sólo aquellos estudiantes más capacitados y comprometidos con concretar un proyecto empresarial viable.

Una limitación del presente estudio es que no se evaluó en detalle el efecto diferenciado de los distintos programas institucionales de apoyo al emprendimiento. Investigaciones futuras en esta línea deben analizar indicadores más objetivos del desempeño y la viabilidad de los proyectos empresariales gestados en las instituciones universitarias estudiadas u otras. Asimismo, es clave identificar de manera específica qué elementos curriculares y extracurriculares resultan más decisivos para impulsar el salto de las intenciones a la acción emprendedora durante la etapa estudiantil, considerando diferencias disciplinares y de género en estas relaciones.

CONCLUSIONES

El presente estudio aporta valiosas luces sobre la evolución de las competencias, intenciones y comportamientos emprendedores durante la etapa universitaria a través de un novedoso enfoque longitudinal con metodología mixta. Los resultados permitieron concluir que, si bien el paso por la universidad refuerza consistentemente la autoeficacia emprendedora entre los jóvenes universitarios, sus aspiraciones iniciales de emprender se moderan conforme se aproximan al final de la carrera. Solo una minoría logra mantener un interés firme en crear empresa y convertirlo en acciones concretas.

Con dedicación y rigor, este estudio ha aportado luz sobre mapear el potencial emprendedor de la juventud universitaria en la ciudad de Barranquilla, Colombia, así como también, contextualizada en BUAP Universidad Benemérita de Puebla, México. Este fenómeno se acentúa especialmente entre las estudiantes mujeres, confirmando una brecha significativa de género incluso entre población altamente calificada. Se requieren intervenciones focalizadas que apoyen la concreción de intenciones emprendedoras, especialmente para potenciar el talento en las mujeres universitarias.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a las facultades de Administración, Ciencias Económicas, e Ingeniería, de la Institución Universitaria Americana, seccional Barranquilla, Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), Universidad Simón Bolívar, seccional, Barranquilla, y BUAP Universidad Benemérita de Puebla en México, por su valiosa colaboración en la sistematización de esta experiencia investigativa.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Amador, M., García, Y., y Díaz, J. (2020). Comparación del perfil emprendedor en estudiantes del área empresarial e industrial México-Perú. [Comparison of the entrepreneurial profile in students of the Mexico-Peru business and industrial area]. RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 10(20), 1-22. https://n9.cl/uk7bh

Castiblanco, S. (2018). Emprendimiento informal y género: una caracterización de los vendedores ambulantes en Bogotá. [Informal entrepreneurship and gender: Characteristics of peddlers in Bogotá]. Sociedad y Economía, (34)2018, 211-228. https://n9.cl/3i5gya

Cortés, J. (2023). Caracterización educativa del sistema penal juvenil. Una revision del estado del arte. [Educational characterization of the juvenile criminal system. a review of the state of the art]. Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades, (20)2023, 242-258. https://n9.cl/2i5c6

Dávila, R., Martin, M., Zapana, D., y Velarde, L. (2022). La educación universitaria y el emprendimiento de los estudiantes de una universidad limeña. [University education and entrepreneurship of the students of a Lima university]. Revista Universidad y Sociedad, 14(4), 486-494. https://n9.cl/ej691

De la Garza, M., Guzmán, E., Egri, C., y Hernández, D. (2013). Pequeños empresarios mexicanos y canadienses; un estudio comparativo en cuanto a su orientación emprendedora. [Small business managers from México and Canada; a comparison of their entrepreneurial orientation]. Nova Scientia, 5(10), 73-100. https://n9.cl/zj2f9h

Durán, S., Parra, M., y Márceles, V. (2015). Potenciación de habilidades para el desarrollo de emprendedores exitosos en el contexto universitario. [Empowerment skills to develop successful entrepreuners in University context]. Opción, 31(77), 200-215. https://n9.cl/b1w9p

Mendoza, E. (2024). ¿Estudiar y emprender? Análisis de la influencia del entorno educativo en la intención emprendedora. [Study and become an entrepreneur? Analysis of the influence of the educational environment on entrepreneurial intention]. Revista InveCom, 4(2), 1-12. https://n9.cl/i3wifz

Paz, A., Salóm, J., García, J., y Suarez, H. (2020). Perfil emprendedor en la formación universitaria venezolana. [Entrepreneurial profile in Venezuelan university education]. Revista de Ciencias Sociales (Ve), XXVI(1), 161-174. https://n9.cl/zrzy0

Quintana, Y. (2018). Calidad educativa y gestión escolar: una relación dinámica. [Education quality and school management: a dynamic relationship]. Educación y Educadores, 21(2), 259-281. https://n9.cl/khyrs

Saldarriaga, M., y Guzmán, M. (2018). Enseñanza del emprendimiento en la educación superior: ¿Metodología o modelo? [The teaching of entrepreneurship in higher education: a model or a methodology?]. Revista EAN, 85(2028), 125-142. https://n9.cl/i3tvu

Sandoval, M., Surdez, E., y Pérez, A. (2020). Nivel de la capacidad para el emprendimiento en estudiantes de ingeniería y arquitectura de una universidad pública del sureste de México. [Capacity level for entrepreneurship in engineering and architecture students of a public university in southeastern Mexico]. RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 11(21), 1-23. https://n9.cl/x4tyc

Salón, M., e Isea, J. (2019). El emprendimiento agroalimentario y políticas públicas en Venezuela. [Agricultural entrepreneurship and public policies in Venezuela]. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 4(8), 24-53. https://n9.cl/74af8

Tarapuez, E., Flórez, A., y Giraldo, M. (2019). Intención emprendedora en Colombia: el caso de los estudiantes de Maestría en Administración. [Entrepreneurial initiative in Colombia: the case of the Master of Business Administration Program students]. Revista Escuela de Administración de Negocios, (86)2019, 93-113. https://n9.cl/9gyy9

Tenorio, L. (2022). La educación superior y su impacto en la generación de emprendimientos: caso Escuela Nacional del Deporte. [Higher education and its impact on the generation of entrepreneurship: the case of the National Sports School]. Cuadernos Latinoamericanos de Administración, 18(34), 1-13. https://n9.cl/1e2g5

Zamora, D. (2021). Potencial emprendedor de los estudiantes de la Universidad técnica estatal de Quevedo. [Entrepreneurial potential of the students of the State technical University of Quevedo]. Conrado, 17(78), 260-265. https://n9.cl/rulp7

©2024 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)