https://doi.org/10.35381/i.p.v5i8.2481

Análisis del deslizamiento de la cimentación del puente sobre el río Rircay Sulupali Grande, Ecuador

Landslide analysis of the bridge foundation over the rio Rircay Sulupali Grande River, Ecuador

jorge.duran.94@est.ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0003-0460-404X

Juan Sebastián Maldonado-Noboa

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0001-5329-2201

César Humberto Maldonado-Noboa

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0003-0383-5460

Recibido: 15 de octubre de 2022

Revisado: 10 de noviembre de 2022

Aprobado: 28 de diciembre de 2022

Publicado: 31 de enero de 2023

RESUMEN

La base de la investigación se basa en un nuevo diseño de cimentación en base a la información que se obtuvo apegado a las normas de construcción del ASHHTO, NEC. Con el fin de apoyar a la gente de la comunidad se propondrá trabajar con la municipalidad del Cantón Santa Isabel para uso de la gente del sector que por este medio transportan los productos de la zona baja a los centros poblados. Se procedió con el análisis a través de levantamientos topográficos de precisión con Estación Total Trimble S3 - 2´´ del área de influencia del puente para determinar las mediciones producto de los desplazamientos, se implementarán BM (punto de control), se realizarán análisis de crecidas máximas del rio con la información de INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología).

Descriptores: Gestión de los recursos hídricos; ingeniería civil; obras públicas. (Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

The basis of the research is based on a new foundation design based on the information obtained in accordance with the ASHHTO and NEC construction standards. In order to support the people of the community, it will be proposed to work with the municipality of Cantón Santa Isabel for the use of the people of the sector who use this means to transport products from the lowlands to the populated centres. The area of influence of the bridge was analysed by means of precision topographic surveys with a Trimble S3 - 2'' Total Station to determine the measurements resulting from the displacements, BM (control point) will be implemented, and analysis of maximum river floods will be carried out with information from INAMHI (National Institute of Meteorology and Hydrology).

Descriptors: Water resources management; civil engineering; public works. (Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, la necesidad de establecer rutas de comunicación obligó a los ingenieros y diseñadores de caminos, carreteras y vías férreas a salvar los obstáculos ofrecidos por los cursos de los ríos (Jurado Cabañes, 2013). Las primitivas estructuras, que permitían vadear los cauces a pie o en cabalgaduras, fueron perfeccionándose hasta alcanzar las actuales instalaciones, algunas de las cuales soportan cientos de miles, sino millones, de desplazamientos diarios. No obstante, la historia de los puentes ha estado marcada, cómo no, por desastres derivados de múltiples causas: sobre exceso de peso, crecidas de rio, temporales de viento, etc.

La red vial del Ecuador es fundamental para la productividad que se basa en principios de equidad, equivalencia, excelencia, sostenibilidad ambiental y competitividad, que permite cumplir con el plan de desarrollo y principios del Buen Vivir (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013). La infraestructura vial en el Ecuador ha tenido un desarrollo impensado, a elevados costos; con el tiempo esta infraestructura ha presentado fallas debido a la poca inspección y mantenimiento lo que puede llevar a un colapso repentino de la estructura.

En el Ecuador se pueden encontrar en sus diferentes localidades puentes de estructura metálica y cimentaciones de hormigón armado con afectaciones de diferentes dimensiones que fueron desarrollados por varios factores como: calidad de los materiales de construcción, eventos sísmicos, procesos de construcción, condiciones desfavorables de operación, condiciones ambientales adversas, etc. Con la ayuda de esta propuesta de metodología de inspección se podrá dar paso a una prevención de los elementos que componen la estructura del puente y de la subestructura, de forma que cuando la estructura presente alguna anomalía, esta sea corregida y reparada a tiempo antes de que genere fallas de mayor magnitud que afecten a toda la estructura del puente en conjunto (Barreno & Martínez, 2016).

En los últimos años el rápido avance de construcción de obras de infraestructura vial, falta de recursos, ha generado descuidos en puentes afectando el nivel de servicio y vida útil de la estructura. La Norma vial ecuatoriana (NEVI-2012), (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013), es la encargada de la regulación de procesos constructivos, y varias especificaciones para construcción y mantenimiento.

En esta norma no existe una guía o metodología de inspección y/o evaluación a puentes de estructura mixta que abarque diferentes parámetros para el cuidado y prevención de colapsos de la estructura por falta de evaluación (Barreno & Martínez, 2016). Por esta razón se desarrollará un análisis de los parámetros para Puentes de Estructura Mixta con el fin de que se pueda realizar una valoración y se pueda determinar de forma cualitativa y cuantitativa que tan afectada esta la estructura y subestructura, y posteriormente recomiende el tipo de diseño a considerar.

La inspección tanto de la superestructura como de la infraestructura de un puente ayuda a detectar las deficiencias existentes; se la realiza para brindar seguridad y para posteriormente dar un correcto mantenimiento. Las ventajas de la construcción con acero en combinación con elementos de hormigón armado, convierten a este tipo de estructuras en la solución adecuada para puentes de caminos y carreteras. Factores como la velocidad de construcción, facilidad de transporte, adaptabilidad a cambios de diseño, entre otros.

Sin embargo, existen características inherentes a este tipo de estructuras que se deben considerar al momento de diseñarlas. Los retos que enfrentan los ingenieros estructurales al diseñar un puente de estructura mixta empiezan desde la correcta selección del tipo de material a ser usado en el puente y pasan por aspectos como el control de las deflexiones en las vigas durante la construcción, el control de una posible falla prematura por fatiga cuando el puente está en servicio debido a factores como crecidas del rio que producen la socavación y volcamiento de las estructuras.

Esta propuesta de diseño se basará en la Norma NEC-SE-HM, 2015, Estructuras de Hormigón Armado para el diseño de la cimentación y pilares. El presente trabajo consiste en proponer un diseño para la estructura de cimentación contemplando los diferentes tipos de consideraciones geológicas, hidrológicas y mediciones de alta precisión. Con lo cual se pueda seguir un proceso ordenado de determinación de parámetros para su estudio y evitar el colapso.

La causa más frecuente de falla en puentes que cruzan corrientes de agua es la socavación al pie de pilas y estribos que los soportan, conocida como “socavación local”. Dichas fallas se producen, sobre todo, durante las avenidas. Por ello, el diseño de la profundidad de desplante de su cimentación es muy importante para la seguridad de la obra. El costo de alcanzar la profundidad y protección requerida puede reducirse mediante un diseño que considere la causa de la socavación.

El estudio realizado por tecnólogos de la Subcoordinación de Obras y Equipos Hidráulicos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), ha obtenido resultados prácticos y aplicables directamente al diseño hidráulico de la subestructura de los puentes situados sobre corrientes naturales y cuerpos de agua, donde se destaca:

- La reducción de riesgo de falla de puentes beneficia a las poblaciones y servicios.

- La aplicación de esta tecnología es económicamente muy ventajosa, en comparación con las medidas del estado actual de la técnica, reduciendo incluso el impacto ambiental.

- La utilización de este enfoque novedoso, con bases en la mecánica de fluidos e ingeniería hidráulica, da pie a un avance tecnológico con aplicación a corto plazo.

Este es un tipo de socavación que consiste en la excavación de material que se encuentra alrededor de los pilares de un puente, lo que puede llegar (de ser el caso) al colapso de la estructura. Entre las fórmulas más conocidas para la predicción de profundidad de socavación alrededor de pilares cimentado sobre lechos arenosos, están las del HEC-18 (Circular de Ingeniería Hidráulica del FHWA y la del FDOT (Departamento de Transporte de Florida), mediante análisis de data se ha podido observar que cada una de éstas fórmulas tienen un determinado rango de aplicación; es decir, rangos donde el valor de la socavación prevista se acerca más a de la calculada.

En el año 1976, las estadísticas sobre las causas de falla de 143 puentes en el mundo mostraban que:

- 70 fallas se debieron al incremento de caudales (La socavación se produjo en un 46% del total siendo 66 puentes los afectados por este fenómeno).

- 22 materiales con falla

- Se produjeron 14 errores por sobrecarga o abordaje de buques

- 12 procedimientos de construcción incorrectos

- 11 ocasionados por los terremotos

- 5 diseño y calculo estructural incorrecto

- 4 causadas por el viento

- 4 sobreesfuerzo de materiales

- 1 daño por corrosión

Quedando demostrado que el factor hidráulico es una de las consideraciones fundamentales a la hora de diseñar un puente. El fallo por la socavación es un fenómeno que ocurre a mediano o largo plazo, especialmente se da cuando las pendientes son elevadas en la cuenca hidrográfica, alterándose la velocidad del agua rápidamente, este fenómeno produce el arrastre del material a mayor escala debilitando las bases de las estructuras. Este puente sobre el río Rircay en Sulupali Grande, es la única conexión con el centro cantonal de Santa Isabel. (AZD)

El recrudecimiento del invierno en la provincia genero serios problemas; uno de los cantones afectados en la actualidad es Santa Isabel, las comunidades Sulupali Chico, Sulupali Grande, San Salvador de Cuba, Jubones, La Cría y muchas más que pertenecen a los cantones de Saraguro (Loja) y Oña (Azuay). El paso carrozable conocido como Puente del CREA, quedó inservible en mayo del 2011 luego de que la estructura arreglada por la Prefectura del Azuay sufriera un nuevo colapso.

Al momento el único paso que permite la comunicación de las mencionadas poblaciones de la zona baja de Santa Isabel con el centro cantonal es el puente de madera con base metálica, ubicado en Sulupali Grande, el cual tiene capacidad limitada para 12 toneladas, pero además su desgastada estructura y el incremento del tránsito vehicular hacen prever problemas en corto tiempo.

Allá la gente clama a las autoridades que hagan algo para dar una solución duradera al problema del colapso del Puente del CREA, para evitar estos repetidos aislamientos en temporada de lluvia, pero aún no hay eco en las autoridades. Es una vía muy importante, por allí transitan muchos vehículos transportando la variada producción como cebolla, ajo, pimiento, arveja, maíz, ají, mango y muchas otras variedades alimenticias que surten los mercados de Santa Isabel, Pasaje y Cuenca.

MATERIALES Y MÉTODOS

Formación Yunguilla

La Formación Yunguilla fue propuesta por primera vez por Erazo (1951) y se define como cadena de areniscas y lutitas, también se asocia con el Cretácico por su presencia amonites y foraminíferos (Bristow, 1973). En la comarca de Cuenca se denomina La Formación San Marcos de la O.N.U. Sin embargo, Anónimo (1969a) propuso dejar el nombre de San Marcos y adoptar el nombre de Yunguilla. Bristow, et. al 1974; Henderson, Endara, & Misión Británica (Supervisión), 1979; Bristow, 1973.

Para elegir el término Yunguilla, características descritas por Thalmann (1946) porque se encontraron correlaciones estratigráficas entre ellas afloramientos que ocurrieron en el norte y sur de Ecuador. Vallejo (2007) señala que, aunque en estudios previos, la formación Yunguilla estaba mal definida debido a la falta de contactos estratigráficos con otras formaciones sedimentarias o provenientes de un volcán.

Ocurrencia

Los sedimentos de la Formación Yunguilla, se pueden observar en la parte oriental de la cuenca. Una petrología típica incluye de esta formación está caracterizada por limolitas masivas, turbiditas, cherts pelágicos de color gris, areniscas incrustadas con cemento calcáreo. El medio de deposición de esta litología representa las partes medias turbidíticos abanicos distantes. Abundante presencia de cuarzo y minerales metamórficos relacionan el origen de la formación de Yunguilla se deriva de rocas metamórficas del Cretácico tempranoCordillera Real (Vallejo, 2007).

Litología

Caracterizada por la presencia de areniscas grises de grano medio, altamente compactadas, interpuestas con areniscas grises de partícula fina, niveles de lodos negros ricos en materia orgánica, lutitas masivas gris oscuro Steinmann et al. (1999). Adicionalmente, Steinmann (1997) indica que en las areniscas se evidencian micro cristales de cuarzo, minerales máficos y sericita, plagioclasas, así como líticos volcánicos y metamórficos feldespato.

|

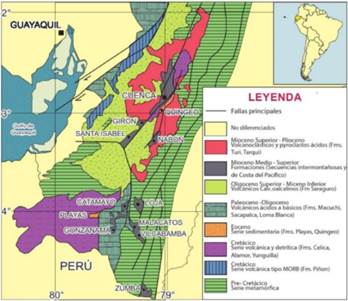

Figura 1. Mapa geológico simplificado, donde se pueden observar la distribución las Cuencas Intermontañosas al sur del Ecuador (Modificado de Hungerbühler et al., 2002).

Cuenca Hidrográfica

La Cuenca Hidrográfica del lugar donde que se emplaza el proyecto está ubicada al Sur del Ecuador en la zona Austral del país, la misma se conforma por 9 subcuencas hidrográficas; a la misma se integran tres provincias (El Oro, Azuay, Loja) mencionándose que el área de estudio del proyecto el área de aporte únicamente la provincia del Azuay, con cuatro (4) cantones que aportan; con una población de 53250 habitantes; y, una superficie de 82.610,73 hectáreas que representa aproximadamente el 19% total de la subcuenca del rio Rircay.

Los límites de la cuenca hidrográfica son: Por el Norte con el Nudo del Portete. Al Sur limita con el Nudo de Acacana y la cordillera de Chilla por el Este se sitúa la Cordillera Oriental y por el Oeste una parte limita con la provincia de Loja y la Parroquia Tarqui en la provincia del Azuay.

En la cuenca hidrográfica del Jubones se enlazan la riqueza ecológica y la subsistencia de los diversos asentamientos humanos que se benefician de ella, y a través de su largo recorrido se conectan unas comunidades con otras. En este recorrido del cauce que se vuelve común para las zonas cercanas hace de las cuencas zonas vulnerables a las acciones positivas de cuidado y conservación como de las negativas de contaminación y destrucción que realiza la población. (Fajardo, 2010).

La Secretaría Nacional del Agua, determina cinco cuencas estratégicas ubicadas a nivel nacional, entre las cuales se destaca la del río Jubones (Domínguez, 2013). A causa de la importancia de esta cuenca y debido a buscar una mejor administración se han realizado estudios que centran su atención en la gestión y comportamiento hidrológico.

Cálculo de las descargas máximas en función de parámetros morfométricos y de infiltración Los métodos se basan en estimar el caudal a partir de los datos globales de la cuenca, como la superficie o el régimen pluviométrico o intensidad de lluvias. Estos métodos a fórmulas cuya aplicación es limitada, ya que únicamente serán confiables de datos obtenidos de la cuenca en estudio. Es decir, será una primera estimación de la magnitud de las máximas crecidas esperadas partiendo de datos de la observación y posterior levantamiento de la información.

Las variables para utilizar se extraen de fuentes cono el INAMHI tales áreas de aporte de la cuenca y subcuencas, intensidad de precipitación, longitud de la cuenca en estudio, forma predominante del material de rio, secciones normales y secciones máxima de avenida, perímetro mojado, alturas de sección en condiciones normales y de máxima crecida asociadas con los periodos de retorno hasta de 100 años de la cuenca en estudio.

Estaciones Meteorológicas

Las estaciones meteorológicas del INAMHI, que se encuentran en las zonas de estudio se las detalla a continuación en la siguiente tabla, donde se detalla la cota, ubicación, fecha de instalación y con los respectivos códigos del tipo de estación de equivalencia, citar que para nuestro estudio únicamente extraemos los códigos de la cuenca y subcuencas de análisis, como también se citaran los demás parámetros para la estimación de máximas crecidas y la socavación.

CO: Climatológica Ordinaria

PV: Pluviométrica

Estaciones Meteorológicas:

|

ESTACIONES METEREOLÓGICAS |

||||||||

|

CUENCA |

CÓDIGO |

NOMBRE DE LA ESTACIÓN |

TIPO |

COORDENADAS |

PROVINCIA |

FECHA DE INSTALACIÓN |

||

|

LONGITUD GMS |

LATITUD GMS |

ALTITUD (m) |

||||||

|

RIRCAY |

M032 |

SANTA ISABEL INAMHI |

CO |

79G 16' 36" W |

3G 14' 51" S |

1450 |

AZUAY |

01/04/1958 |

|

M419 |

GIRON |

PV |

79G 8' 58" W |

3G 9' 14" S |

2130 |

AZUAY |

01/05/1963 |

|

|

M422 |

HDA. STA. LUCIA-CAMINO RIRCAY |

PV |

79G 15' 26" W |

3G 16' 20" S |

1310 |

AZUAY |

01/09/1967 |

|

Fuente: Anuario meteorológico, INAMHI

A continuación, citamos varias tablas con los parámetros necesarios para la aproximación de caudales de la cuenca y subcuencas en estudio:

Tamaño de la cuenca:

|

TAMAÑO DE LA CUENCA |

|||||

|

CUENCA HIDROGRAFICA |

SUBCUENCA |

AREA (km2) |

PERIMETRO (Km) |

L (Km) |

|

|

RIO JUBONES |

RIO RIRCAY |

830.69 |

121.59 |

54.01 |

|

|

RIO LEON |

1531.47 |

211.01 |

150.43 |

||

|

DRENAJE MENORES |

708.31 |

303.83 |

184.01 |

||

Parámetros de la forma de la cuenca:

|

NOMBRE DE LA CUENCA |

PARÁMETROS DE LA CUENCA |

||||

|

CUENCA HIDROGRÁFICA |

SUBCUENCA |

C. Gravelius (Kc) |

Factor de la forma (Kf) |

Forma de la Cuenca |

Tipo de crecida |

|

RIO JUBONES |

RIO RIRCAY |

1.19 |

0.28 |

Casi redonda a oval redonda |

Alta |

|

RIO LEON |

1.52 |

0.07 |

Oval oblonga a rectangular oblonga |

Baja |

|

|

DRENAJE MENORES |

3.22 |

0.02 |

Casi rectangular (alargada) |

Muy Alta |

|

Parámetros de relieve de la cuenca:

|

PARAMETROS DEL RELIEVE |

|||||||

|

SUBCUENCA |

RECTANGULO EQUIVALENTE |

PENDIENTE |

DRENAJE |

||||

|

L(Km) |

I (Km) |

PENDIENTE MEDIA |

CURVA HIPSOMETRICA IG |

TIPO DE RELIEVE |

DENSIDAD DE DRENAJE |

DRENAJE DE LA CUENCA |

|

|

RIO RIRCAY |

40.98 |

20.27 |

15.12 |

97.6 |

Fuerte |

0.07 |

Drenaje Regular |

Escorrentia Media Anual de la cuenca del rio en estudio:

|

S/N |

NOMBRE DEL RIO |

AREA (Km2) |

LONGITUD (Km) |

ESCORRENTIA MEDIA ANUAL (hm3) |

RIO No. |

|

1 |

RIRCAY |

838.10 |

39.79 |

360.10 |

JU01-02 |

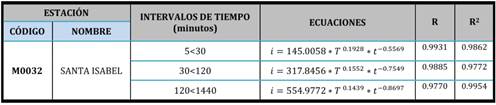

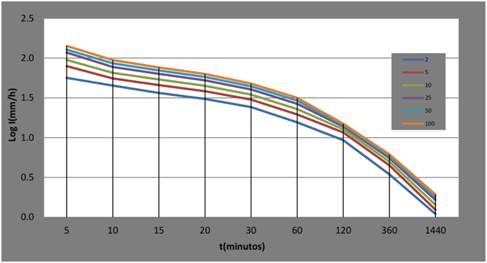

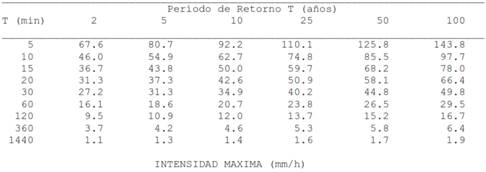

Intensidad de duración de frecuencia de lluvias Estación M0032 Santa Isabel

Figura 2. Ecuación para estimar la intensidad de lluvia.

Fuente: INAMHI.

Figura 3. Periodo de Retorno.

Fuente: INAMHI.

PROPUESTA

Del modelamiento de la estructura que originalmente estaba construida para este tipo de Puente carrozable, compuesta por la Zapata y pilas de hormigón ciclópeo asentada sobre los estratos de Relleno / Material Limoso y sobre el Depósito Aluvial de acuerdo al análisis del mismo se puede comprobar que el colapso no fue producto de su peso y de las cargas de servicio a las cuales estaba trabajando inicialmente, sino más bien a causa de las avenidas (crecientes máximas) se produjo el socavamiento y empuje de la pila hasta su colapso.

En épocas de lluvias en la Cuenca del Rio Rircay y a causa de la minería de extracción de pétreos que existe a lo largo del cauce, se ha producido alteraciones en cuanto al cauce natural que originalmente tenía el rio, ocasionándose que en estas épocas la desviación del rio sea considerable que constantemente cambie su cauce original, es decir alterándose la velocidad del mismo y golpeando directamente contra la estructura del Puente.

Se ha simulado las condiciones reales a las que el Puente estaba sometido, y que; a causa del socavamiento y la acción directa del caudal sobre la pila central, este ocasionó que este elemento empiece a sufrir desplazamientos inicialmente pequeños que no fueron tomados en cuenta hasta que la superestructura inicio su proceso de torción, es decir el tablero del Puente construido principalmente de vigas, pasamanos y trabes en Acero A36 empiece a deformarse poco a poco conforme el agua causaba desplazamiento en su cimentación, hasta el punto que la pila central fue generando el desplazamiento horizontal teniendo en cuenta su eje principal, de esta manera el Puente permaneció por mucho tiempo la inclinación de 27° hasta que en una época de máxima crecida la pila central fracaso totalmente.

Los elementos de la superestructura poco a poco empezaron a torcionarse a causa del desplazamiento horizontal de la pila central hasta que fracasaron conjuntamente con el volcamiento del elemento en estudio.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con las características geológicas que se dispone en el lecho del rio y sus extremos donde se asientan las pilas laterales, el estrato del perfil geológico recomienda el uso de pilotes con una altura de dieciséis (16) m y un radio de tres (3)m cada uno de ellos, conformado por cuatro (4) pilotes en su totalidad de acuerdo al análisis de modelamiento que se realice con los datos de la consultoría realizada por el Gad Provincial.

Es importante mencionar que los esfuerzos por realizar el reforzamiento de la pila central cuando el Puente inicio su proceso de deslizamiento hubiera resultado innecesario por cuanto el estrato de cimentación adecuado de acuerdo con el análisis planteado se ubica dieciséis metros abajo del lecho del rio.

Estas condiciones de trabajo a las que inicialmente estaba trabajando el puente como lo son el peso propio de la super estructura, la carga vehicular y peatonal no fueron la causa del fracaso, esto se produjo por la deficiente cimentación y elección del elemento a cimentar, es decir, fue una zapata y pila central simplemente apoyada en el estrato del lecho de rio.

El presente trabajo enfoca el análisis de las condiciones reales y esfuerzos con las que el Puente estuvo construido, concluyendo que en cualquier momento el Puente fallaba por la mala elección del método constructivo, y que de acuerdo con el perfil geotécnico lo recomendable para garantizar la estabilidad de la estructura son los pilotes cimentados en el estrato de la Formación Ayancay.

FINANCIAMIENTO

Esta investigación no recibió ninguna subvención específica de agencias de financiación en los sectores público, comercial o sin fines de lucro.

AGRADECIMIENTO

A todo el personal de la Universidad Católica de Cuenca por su aporte en el Programa de Maestría de Ingeniería Civil con mención en estructuras sismorresistentes.

REFERENCIAS

Anonymus. (1969a). Survey of Metallic and Non-metallic minerals [Technical Report No 1 Coal Investigations (Operation N°1, Cuenca-Biblián and Loja)]. United Nations Developmnet Programme

Bristow, Clement Roger. (1973). Guide to the geology of the Cuenca Basin, southern Ecuador. Ecuadorian Geological and Geophysical Society.

Bristow, C. R., Guevara, S., Nuñez, R., & Ruales Montalvo, G. (1974). Mapa geológico del Ecuador -Azogues [Geological map of Ecuador -Azogues]. (1a 1974a eds.) [Map]. Instituto Geologico Militar (IGM).

Chow V. T (1994). Hidraulica de canales abiertos [Open channel hydraulics]. 667 pp., McGraw-Hill Interamenricana

Erazo, M. T. (1951). Apuntes sobre la geología y estructura del Valle de Cuenca [Notes on the geology and structure of the Cuenca Valley]. (Vol.1).

Gumbel E.J 1958. Statics of extreme value. Colum. Univ. Press. N.Y., 375.

Gutiérrez. M. R. (1997), Metodología de Cálculo de Socavación General en Cauces Aluviales, ríos negó y Guayuriba [Calculation Methodology of General Scour in Alluvial Channels, Negó and Guayuriba Rivers]. Universidad Nacional de Colombia. Bogota.

Hydrologic Engineering Center (2002) HEC RAS River Analysisi System. Hydraulic Reference Manual. Version 3.1 CPD-69. US. Army Corps of Engineers, Davis, California.

Henderson, W. G., Endara, K., & Misión Británica (Supervisión). (1979). Mapa geológico del Ecuador: Quevedo [Geological map of Ecuador: Quevedo]. (Edición provisional 1979) [Map]. Instituto Geográfico Militar (IGM).

Juarez Badillo, E; Rico Rodriguez, A. (1992). Mecánica de Suelos [Soil Mechanics]. Tomo III. Apendice III: socavacion. Editorial Limusa.

Kirpich (1940). time of Concentracion of Small Agricultural Watersheds. Civil Engineering, American Society Of Civil Engineers, vol. 10, p 362.

Moreno, C. & Fuentes, R. (1998). Socavación generalizada; método de cálculo de Lischtvan Lebediev y Maza. Verificación experimental [Generalised scour; calculation method of Lischtvan Lebediev and Maza. Experimental verification]. XVIII Congreso Latinoamericano de Hidráulica, V 2 pp 149-154. Oaxaca, Mexico.

Ramírez, C; García, J, & Ramírez, O. (2002). Caracterización de los materiales del lecho de un rio para propósitos de modelización matemática [Characterisation of riverbed materials for mathematical modelling purposes]. Universidad de Valle. Cali, Colombia. SCS, 1972 - (Soil Conservation Service). . national Engineeering Handbook, Section 4, U.S. Departament of Agriculture, Washington, D.C.

Steinmann, M. (1997). The Cuenca basin of southern Ecuador: Tectono-sedimentary history and the Tertiary Andean evolution [Doctoral Thesis, ETH Zurich]. https://doi.org/10.3929/ethz-a-001843356

Steinmann, M., Hungerbühler, D., Seward, D., & Winkler, W. (1999). Neogene tectonic evolution and exhumation of the southern Ecuadorian Andes: A combined stratigraphy and fission-track approach. Tectonophysics, 307(3), 255 276. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(99)00100-6

Thalmann, H. E. (1946). Micropaleontology of Upper Cretaceous and Paleocene in Western Ecuador. AAPG . . . . . . Bulletin, 30(3), 337 347.

USGS. 2006.Verified Roughness Characteristics of Natural Channels.

USACE 2000 HEC-HMS Hydrologic Modeling System user´s manual. Hydrologic Engineering Center. Davis, California.

Van Rijin L. C. (1989). Handbook of Sediment Transport by Currets and Waves. Report H461, Delf hydraulics.

Vallejo Cruz, C. (2007). Evolution of the Western Cordillera in the Andes of Ecuador (Late Cretaceou Paleogene) [ETH Zurich]. https://doi.org/10.3929/ethz-a-005416411

©2023 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).