RESUMEN

En este trabajo se planteó como objetivo evaluar las estrategias vivenciales para el desarrollo de la competencia de participación democrática en los estudiantes de educación secundaria. La metodología fue cuantitativa de tipo cuasiexperimental, la cual permitió explicar los datos cuantificables obtenidos en los grupos control y experimental en base a sus participaciones dentro de la investigación. En el diagnóstico, se precisó la escasa aplicación de las estrategias vivenciales, por ello, se diseñaron, aplicaron y se evaluaron dichas estrategias, teniendo como resultado que, posterior a ello, los estudiantes se ubicaron entre un nivel logrado y un logro destacado para la práctica ciudadana, el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus deberes y la práctica de valores. Por tanto, se concluye que, a través de las experiencias vivenciales, se construyen conocimientos eficaces y eficientes.

Descriptores: Estrategias vivenciales; participación democrática; derecho y deberes. (Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate the experiential strategies for the development of democratic participation competence in secondary school students. The methodology was quantitative and quasi-experimental, which allowed explaining the quantifiable data obtained in the control and experimental groups based on their participation in the research. In the diagnosis, the scarce application of the experiential strategies was specified, therefore, these strategies were designed, applied and evaluated, having as a result that, after that, the students were located between an achieved level and an outstanding achievement for the practice of citizenship, for the exercise of their rights, for the fulfillment of their duties and for the practice of values. Therefore, it is concluded that through experiential experiences, effective and efficient knowledge is built.

Descriptors: Experiential strategies; democratic participation; rights and duties (UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

En el progreso de habilidades, se han realizado estudios sobre desarrollo de capacidades, desde la experiencia del educando, de acuerdo al nivel y necesidades educativas sin separarlos de su ambiente. Para ello, es necesario llevar a cabo estudios relacionados con estrategias vivenciales que permitan desarrollar la competencia participación democrática en los distintos niveles de la educación, promoviendo así una formación ciudadana de calidad. Para Prada (2021):

La formación en ciudadanía se ha convertido en una de las principales estrategias para disminuir los problemas sociales, tales como la violencia, el cuidado del medio ambiente y la participación democrática. Esta responsabilidad involucra a la escuela y su contexto como un espacio de interacción social. (p. 1)

En pro de lograr lo anterior, se han creado programas educativos sustentados en la sana convivencia y la solución de problemas. A este respecto, Pérez (2014) propone que el tema del rol de los adolescentes en la escuela constituye un aspecto de interés en los estudios enfocados en educación. Ello, con el fin de indagar acerca de los problemas a los cuales estos se enfrentan, en función de fomentar una cultura de interrelación armónica, no sólo dentro del hogar sino fuera de él y, por supuesto, dentro de las instituciones escolares. Sala et al. (2021) manifiestan que “el papel de los centros educativos en la formación democrática es fundamental para construir sociedades más equitativas e inclusivas” (p. 269).

En la educación internacional y en países democráticos, se despliegan programas de educación para la ciudadanía por el problema de ausencia de los estudiantes en la participación activa dentro de la escuela, por la baja comprensión que existe ante las nuevas formas de gestión en la educación, el deficiente empleo de estrategias que no orientan al estudiante a la solución de problemas existentes, la ausencia de valores, entre otros. De acuerdo con Castillo et al. (2018):

en un entorno caracterizado por la individuación y relegamiento de lo colectivo, el accionar de la escuela puede activar la importancia de los valores sociales construyendo un espacio para la expresión democrática a través de la formación ciudadana como acción pedagógica intencionada. (p. 127)

De igual modo, Delbury y Carcamo (2020) expresan que:

Es inevitable cuestionar la finalidad de la formación ciudadana si el aula, donde más tiempo pasa el alumnado, no se piensa como una comunidad de prácticas, de valores y de herramientas de comunicación y no cuestiona la distribución del poder en el aula. (p. 63)

Para Leiva (1999) “…los jóvenes asumen un rol más activo en relación con la experiencia misma” (p. 10). Por este motivo, se deben integrar a los jóvenes en un proceso donde todos tengan la oportunidad de participar y de elevar sus voces para la construcción de una sociedad justa. Por su parte, para Hernández y López (2014), “lograr la participación estudiantil en las universidades resulta uno de los retos actuales más importantes desde el punto de vista pedagógico, social e integral de la educación” (p. 43). Debido a que estos autores hacen referencia a la universidad, entonces es menester iniciar desde la base, es decir desde la educación secundaria, donde se inculque a los estudiantes el valor hacia la equidad participativa y así, cuando lleguen a la educación superior, estén preparados para la convivencia y la integración con los demás.

Según Maussa y Villareal (2015), “la sociedad globalizada requiere de una cultura globalizada, la cual se podrá lograr desde una educación para ciudadanía globalizada que tiene sus pilares en la participación democrática, el respeto por las diferencias y el equilibrio ambiental” (p. 571). Mayor (2018) agrega que:

En el nuevo escenario social, globalizado e influenciado significativamente por las tecnologías de la información y la comunicación, se están produciendo cambios acelerados en los distintos ámbitos de la vida que están afectando a la forma de pensar, sentir y actuar de los individuos y grupos humanos, así como a la institución universitaria. (p. 2)

Por tal motivo, la educación secundaria constituye el cimiento para instituir una cultura ajustable a los cambios en pro del bien común. Para tal fin, de acuerdo con Ochoa et al. (2019) “en los diversos ámbitos donde se desarrollan las niñas y los niños es necesario que se les proporcionen experiencias genuinas de participación que les permitan no solo ampliar su conceptualización sobre esta, sino sus posibilidades de acción” (p. 1).

Por tanto, Pérez y Ochoa (2017) expresan que “la escuela es considerada un espacio para la formación en democracia y ciudadanía” (p. 179). Desde esta visión, una de las intenciones del presente trabajo es comprobar la influencia de las estrategias vivenciales en beneficio de desarrollar las competencias necesarias en estudiantes de secundaria para la convivencia participativa y solidaria, a objeto de aportar soluciones a los obstáculos presentados. Reyes y Concepción (2022) expresan que el hombre de hoy se ha interesado por explorar las maneras más apropiadas para dar respuesta positiva a los problemas.

Sales et al. (2018) sugieren que “el desarrollo de una cultura participativa en las escuelas como ciudadanos críticos implica focalizar en estrategias que refuercen la cultura colaborativa y el sentido de pertenencia ya percibidas y desarrollen estilos de liderazgo más compartidos e inclusivos” (p. 455). Bajo esta concepción, Tintaya y Portugal (2009) proponen “a escala grupal, el diálogo entre los miembros del grupo, el conocimiento de los desafíos y expectativas de los compañeros genera un ambiente de cooperación y solidaridad” (p. 26).

A manera de conclusión de todo lo expuesto, cabe citar a Salinas et al. (2021) quienes afirman que “la formación de ciudadanía activa es una tarea enorme que, no obstante, se construye paso a paso. Por ello, resulta necesaria la creación de comunidades de práctica que levanten propuestas didácticas innovadoras en esta área” (p. 18).

Por consiguiente, este trabajo de investigación establece la forma para emplear la estrategia participativa vivencial en la educación secundaria como una opción clave para la formación ciudadana integral. Por ello, se planteó como objetivo evaluar las estrategias vivenciales para desarrollar la competencia de participación democrática en los estudiantes de educación secundaria. Para lograrlo, de principio se llevó a cabo un diagnóstico de las estrategias vivenciales empleadas por los estudiantes, lo cual permitió detectar debilidades. Luego, se diseñaron, se aplicaron y se evaluaron las estrategias vivenciales a fin de conocer los efectos de dicha aplicación.

MÉTODO

El método utilizado en el estudio fue positivista, permitiendo estudiar los acontecimientos mediante la observación y experimentación. El método fue hipotético deductivo con enfoque cuantitativo, el cual permitió explicar datos cuantificables. Este enfoque ayudó a medir y estimar el tamaño de los hechos que se investigaron.

El nivel fue explicativo, encaminado a responder por las causas de los sucesos y fenómenos sociales. El tipo de la investigación fue cuantitativa, lograda mediante la recolección de datos. Se comprobó la hipótesis, con base en la medición numérica y el estudio estadístico. Esto se realizó por medio de las mediciones de la participación democrática usando estrategias vivenciales.

La investigación fue aplicada, con la finalidad de conocer las realidades con una prueba científica. Este diseño concentró la dirección de pre pruebas a los dos grupos que conformaron la experiencia, las cuales se aplicaron simultáneamente a ambos grupos. Se aplicó también la técnica de la encuesta y, como instrumento, el cuestionario de la variable dependiente de participación democrática de acuerdo a la escala de Likert nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5). Las mediciones se hicieron operacionalmente en sus 5 dimensiones: Interactúa con todas las personas, construye normas y asume acuerdos y leyes, maneja conflictos de manera constructiva, delibera sobre asuntos públicos y participa en acciones que promueven el bienestar común. Y en la variable independiente, se consideraron las estrategias vivenciales, por tanto, se logró estimar lo siguiente a través del cuestionario: Experiencia concreta (EC), Observación reflexiva (OR), Conceptualización abstracta (CA) y Experimentación activa (EA).

Figura 1. El ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb.

Elaboración: Los autores.

La población estuvo conformada por estudiantes de educación secundaria con una muestra de 69 estudiantes del nivel secundaria. Dicha muestra se dividió en: grupo experimental, con estudiantes del aula A y, grupo control, con estudiantes del aula B. La técnica usada fue la observación en la variable de estrategias vivenciales, empleando como instrumento la guía de observación y, en la variable participación democrática, se usó como técnica la encuesta y, como instrumento, el cuestionario que constó de 20 ítems, distribuidos en 4 ítems en cada una de las cinco dimensiones.

La validez de contenido del instrumento se realizó con la V de Aiken, donde este coeficiente tuvo 1 como la mayor magnitud, resultando así del pleno acuerdo entre los jueces o expertos. Luego de la validación de los 5 expertos se aplicó el análisis estadístico registrando un resultado de 1.

Para medir la confiabilidad, se hizo a través de la prueba estadística Alfa de Cronbach, pues, este midió la variabilidad de los ítems que definieron la consistencia interna de las preguntas. El valor de confiabilidad de la prueba piloto fue de 0,84 en Alfa de Cronbach.

RESULTADOS

Luego de haber aplicado las estrategias vivenciales al grupo experimental se obtuvieron los siguientes resultados.

Tabla 1.

Dimensión 1. Interactúa con todas las personas.

|

Nivel |

Pre Test |

Post Test |

|||||||

|

Control |

Experimental |

Control |

Experimental |

||||||

|

f |

% |

f |

% |

f |

% |

f |

% |

||

|

Inicio |

9 |

25% |

3 |

9% |

9 |

25% |

0 |

0% |

|

|

Proceso |

17 |

47% |

15 |

45% |

11 |

31% |

3 |

9% |

|

|

Logrado |

10 |

28% |

15 |

45% |

14 |

39% |

19 |

58% |

|

|

Logro destacado |

0 |

0% |

|

0% |

2 |

6% |

11 |

33% |

|

|

TOTAL |

36 |

100% |

33 |

100% |

36 |

100% |

33 |

100% |

|

Elaboración: Los autores.

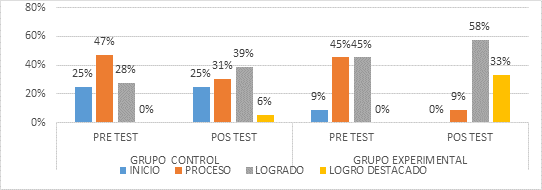

Figura 2. Niveles de la dimensión: Interactúa con todas las personas.

Elaboración: Los autores.

En la tabla 1 y figura 2, se observa que en el grupo experimental en el pretest el 45% de estudiantes obtuvo el nivel logrado en lo que corresponde a la dimensión interactúa con todas las personas, pero después de la aplicación las estrategias vivenciales el 58% obtuvo el nivel logrado y 33% obtuvo el nivel logro destacado, evidenciando mejora en esta dimensión. Por otro lado, en el grupo control se evidencia que el 47% obtuvo un nivel de logro en proceso, pero en el postest el 39% alcanzó el nivel logrado, se evidencia que hay desarrollo en menor medida en comparación al grupo experimental.

Tabla 2.

Dimensión 2. Construye normas y asume acuerdo y leyes.

|

Nivel |

Pre Test |

Post Test |

|||||||

|

Control |

Experimental |

Control |

Experimental |

||||||

|

f |

% |

f |

% |

f |

% |

f |

% |

||

|

Inicio |

4 |

11% |

2 |

6% |

2 |

6% |

0 |

0% |

|

|

Proceso |

11 |

31% |

16 |

48% |

19 |

53% |

10 |

30% |

|

|

Logrado |

18 |

50% |

12 |

36% |

12 |

33% |

16 |

48% |

|

|

Logro destacado |

3 |

8% |

3 |

9% |

3 |

8% |

7 |

21% |

|

|

TOTAL |

36 |

100% |

33 |

100% |

36 |

100% |

33 |

100% |

|

Elaboración: Los autores.

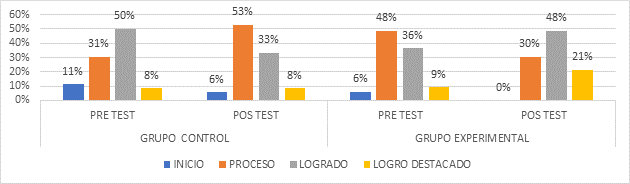

Figura 3. Niveles de la dimensión: Construye normas y asume acuerdo y leyes.

Elaboración: Los autores.

En la tabla 2 y figura 3, en el grupo experimental en el pretest, el 48% de estudiantes obtuvo el nivel de logro en proceso, en lo que corresponde construyen normas y asumen acuerdos y leyes. Después de aplicar las estrategias vivenciales, el 48% obtuvo el nivel logrado y el 21% logro destacado, evidenciando un porcentaje de mejora. Por otro lado, en el grupo control se evidenció que el, 50% obtuvo un nivel logrado, pero en el postest el 53% alcanzó el nivel de logro en proceso. Se evidencia que hay un desarrollo, pero en menor medida a comparación del grupo experimental.

Tabla 3.

Dimensión 3. Maneja conflictos de manera constructiva.

|

Nivel |

Pre Test |

Post Test |

|||||||

|

Control |

Experimental |

Control |

Experimental |

||||||

|

f |

% |

f |

% |

f |

% |

f |

% |

||

|

Inicio |

5 |

14% |

7 |

21% |

6 |

17% |

1 |

3% |

|

|

Proceso |

13 |

36% |

18 |

55% |

17 |

47% |

6 |

18% |

|

|

Logrado |

16 |

44% |

8 |

24% |

12 |

33% |

20 |

61% |

|

|

Logro destacado |

2 |

6% |

1 |

3% |

1 |

3% |

6 |

18% |

|

|

TOTAL |

36 |

100% |

33 |

100% |

36 |

100% |

33 |

100% |

|

Elaboración: Los autores.

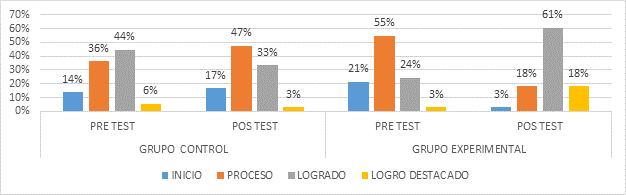

Figura 4. Niveles de la dimensión: Maneja conflictos de manera constructiva.

Elaboración: Los autores.

En la tabla 3 y figura 4, el grupo experimental, en el pretest, el 55% de estudiantes obtuvo el nivel de logro en proceso, en lo que corresponde a la dimensión, maneja conflictos de manera constructiva. Luego de la aplicación de las estrategias vivenciales, el 61% obtuvo el nivel logrado y el 18% obtuvo logro destacado, evidenciando un porcentaje de mejora. Por otro lado, en el grupo control, se evidencia que el, 44% obtuvo un nivel logrado, pero en el postest, el 47% alcanzó logro en proceso. Se evidencia que hay un desarrollo pero menor en comparación del grupo experimental.

Tabla 4.

Dimensión 4. Delibera sobre asuntos públicos.

|

Nivel |

Pre Test |

Post Test |

|||||||

|

Control |

Experimental |

Control |

Experimental |

||||||

|

f |

% |

f |

% |

f |

% |

f |

% |

||

|

Inicio |

4 |

11% |

4 |

12% |

5 |

14% |

0 |

0% |

|

|

Proceso |

16 |

44% |

15 |

45% |

15 |

42% |

9 |

27% |

|

|

Logrado |

14 |

39% |

14 |

42% |

16 |

44% |

22 |

67% |

|

|

Logro destacado |

2 |

6% |

0 |

0% |

0 |

0% |

2 |

6% |

|

|

TOTAL |

36 |

1 |

33 |

100% |

36 |

1.0 |

33 |

100% |

|

Elaboración: Los autores.

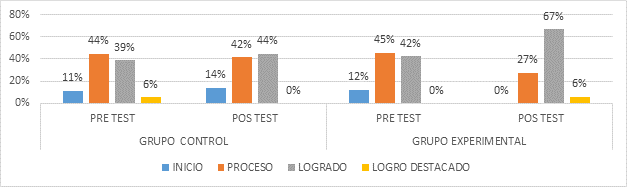

Figura 5. Niveles de la dimensión: Delibera sobre asuntos públicos.

Elaboración: Los autores.

En la tabla 4 y figura 5, se observa que el grupo experimental en el pretest, el 45% de estudiantes obtuvo el nivel de logro en proceso, en lo que corresponde a la dimensión, delibera sobre asuntos públicos, pero después de la aplicación las estrategias vivenciales, el 67% obtuvo el nivel logrado, evidenciando un porcentaje de mejora en esta dimensión. Por otro lado, en el grupo control se evidencia que el 44% obtuvo un nivel de logro en proceso, pero en el postest, el 44% alcanzó el nivel logrado. Se evidencia que hay un desarrollo, pero en menor medida que el grupo experimental.

Tabla 5.

Dimensión 5. Participa en acciones que promueven el bienestar común.

|

Nivel |

Pre Test |

Post Test |

|||||||

|

Control |

Experimental |

Control |

Experimental |

||||||

|

f |

% |

f |

% |

f |

% |

f |

% |

||

|

Inicio |

1 |

3% |

0 |

0% |

6 |

17% |

0 |

0% |

|

|

Proceso |

20 |

56% |

18 |

55% |

22 |

61% |

5 |

15% |

|

|

Logrado |

14 |

39% |

14 |

42% |

8 |

22% |

24 |

73% |

|

|

Logro destacado |

1 |

3% |

1 |

3% |

0 |

0% |

4 |

12% |

|

|

TOTAL |

36 |

1 |

33 |

100% |

36 |

100% |

33 |

100% |

|

Elaboración: Los autores.

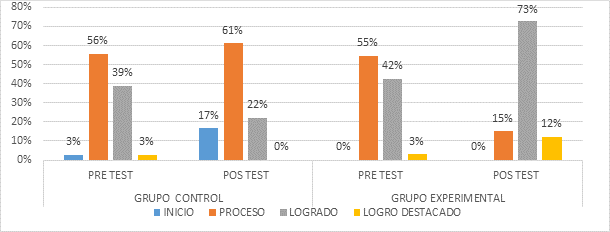

Figura 6. Niveles de la dimensión: participa en acciones que promueven el bien común.

Elaboración: Los autores.

En la tabla 5 y figura 6, se observa que el grupo experimental en el pretest, el 55% de estudiantes obtuvieron el nivel de logro en proceso, en lo que corresponde a la dimensión, participa en acciones que promueven el bienestar común, pero después de la aplicación las estrategias vivenciales, el 73% obtuvo el nivel logrado, evidenciando un porcentaje de mejora en esta dimensión. Por otro lado, en el grupo control se evidencia que el 56% obtuvo un nivel de logro en proceso, pero en el postest, el 61% alcanzó el nivel de logro en proceso. Se evidencia que hay un desarrollo, pero, en menor medida a comparación del grupo experimental.

DISCUSIÓN

Esta investigación se ha realizado teniendo en cuenta la participación activa del estudiante y se determinó aplicar la experiencia vivida como conocimiento previo, para construir nuevos aprendizajes. La experiencia directa es la mejor forma para adquirir sabiduría y promover valores. El conocimiento, se va adquiriendo de ciertas habilidades y valores, directamente desde la práctica. Este proceso de aprendizaje necesita ser elaborado para expresar las experiencias, reflexionar sobre ellas y generalizarlas para poder ser aplicadas. Es una metodología activa de acción – reflexión – acción. Es un aprendizaje cooperativo, progresivo y permanente. Se organizó una secuencia de estrategias vivenciales en 20 sesiones de aprendizaje.

Así mismo, los datos obtenidos han demostrado que los objetivos propuestos se han logrado en el grupo experimental, motivando a los estudiantes a participar en su medio. Se desplegó un aprendizaje logrado y logro destacado

CONCLUSIONES

Las estrategias vivenciales aplicadas a la enseñanza del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, desarrolla las capacidades del estudiante, elabora normas de convivencia que se sustentan en los derechos humanos y la práctica de valores. Se relaciona con las demás personas, respetando acuerdos y empleando el diálogo para solucionar conflictos. Es empático y asertivo; emplea estrategias en la defensa de los derechos humanos y, con su manera de actuar, fortalece la democracia como buen ciudadano

Finalmente, las estrategias aplicadas a la educación deben ser más vivenciales para motivar a los estudiantes a participar, salir del aula en busca de conocimientos y aprovechar su realidad como medio estratégico.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTOS

A todos los agentes sociales involucrados en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Castillo, V., Rodríguez, C., y Escalona, J. (2018). Participación, vida democrática y sentido de pertenencia según tipo de establecimiento educativo en Chile. [Participation, democratic life and sense of belonging according to type of educational institution in Chile]. Páginas de Educación, 11(2), 108-129. https://n9.cl/kv5fyu

Delbury, P., y Carcamo, H. (2020). Participación en el aula y formación ciudadana para la democracia: un análisis de caso. [Classroom participation and democratic competency: a case study]. Educación, 29(57), 43-66. https://n9.cl/jqg3t

Hernández, H., y López, J. (2014). La participación estudiantil como estrategia de formación ciudadana para la educación en valores en el nivel superior. [Student participation as a strategy for values and citizenship formation on higher education]. Revista de Comunicación de la SEECI. 43-58. https://n9.cl/d67lv

Leiva, P. (1999). Educación para la democracia: recuento de experiencias internacionales. [Educationfor the democracy: international experiences inventory]. Estudios Pedagógicos, (25), 91-112. https://n9.cl/s2w8x

Maussa, E., y Villareal, S. (2015). Estrategias pedagógicas aplicadas al desarrollo de competencias ciudadanas en jóvenes universitarios. [Teaching strategies applied to the development of citizenship skills in college students]. Opción, 31(6), 555-576. https://n9.cl/3ve1j

Mayor, D. (2018). Aprendizaje-Servicio: una práctica educativa innovadora que promueve el desarrollo de competencias del estudiantado universitario. [Service-Learning: an innovative educational practice promoting competence development in university students]. Actualidades Investigativas en Educación, 18(3), 494-516. https://n9.cl/e4rks

Ochoa, A., Martínez, E., y Garbus, P. (2019). Análisis del concepto de participación en estudiantes de secundarias públicas. [Analysis of participation concept in public secondary students]. Sinéctica, 54, 1-19. https://n9.cl/z86qk8

Pérez, L., y Ochoa, A. (2017). La participación de los estudiantes en una escuela secundaria: retos y posibilidades para la formación ciudadana. [Student participation in a secondary school: challenges and possibilities for Citizenship Training]. Revista mexicana de investigación educativa, 22(72), 179-207. https://n9.cl/n5re

Pérez, L. (2014). Participación adolescente en la secundaria: explorando lo deseable, lo potencial y lo permisible. [Adolescent participation in high school: Exploring the desirable, the potential, and the permissible.]. Argumentos, 27(74), 47-75. https://n9.cl/uffsb

Prada, M. (2021). Las competencias ciudadanas en la clase de educación física: entre las miradas desde la docencia y el discurso planteado en el currículo dominicano. [Citizenship skills in physical education class: teaching and the discourse proposed for the dominican curriculum]. Revista Educación, 45(1), 1-12. https://n9.cl/iw3nk

Reyes, Y., y Concepción, E. (2022). Estrategia pedagógica para desarrollar competencias investigativas en los docentes de ciencias médicas. [Pedagogical strategy to develop research competencies in Medical Sciences Teachers]. Revista Tecnológica- Educativa Docentes 2.0, 14(2), 15-21. https://n9.cl/9wcz01

Sala, I., Alguacil, M., García, L., y Boqué, M. (2021). El rol de la escuela en formación democrática: diseño de un cuestionario. [The school's role in democratic education: a questionnaire design]. Estudios pedagógicos (Valdivia), 47(2), 269-288. https://n9.cl/j0m0d

Sales, A., Moliner, O., Amiama, J., y Lozano, J. (2018). Escuela incluida: recursos y estrategias para la participación ciudadana. [Inclusive schooling: Resources and strategies for citizen participation]. Revista mexicana de investigación educativa, 23(77), 433-458. https://n9.cl/poyyn

Salinas, J., Torres, B., y Tapia, M. (2021). Jóvenes y elecciones democráticas. Una investigación-acción cogenerativa con un grupo de estudiantes de secundaria [Youth and democratic elections. A co-generative action research with a group of high school students]. Revista Electrónica Educare, 25(2), 1-27. https://n9.cl/ra1ip

Tintaya, P., y Portugal, P. (2009). Proyecto de vida como estrategia de aprendizaje. [Life project as a learning strategy]. Revista de Investigacion Psicologica, (5), 13-26. https://n9.cl/cowed