RESULTADOS

Los resultados que a continuación se detallan develan un progreso significativo en las habilidades de pensamiento crítico, y un aumento en el uso de las estrategias metacognitivas entre el grupo experimental en comparación con el grupo de control. Seguidamente, se presentan los resultados en las figuras presentadas a continuación.

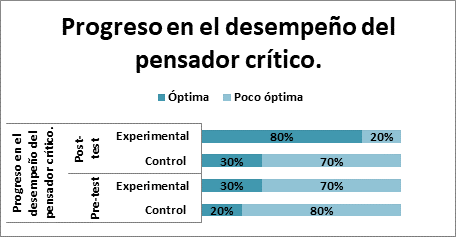

Figura 1. Progreso en el desempeño del pensador crítico.

Elaboración: Los autores.

En la figura 1 se observa que, en el pre-test, 20% del grupo control obtuvo un resultado óptimo en su desempeño como pensador crítico, mientras que un 80% mostró un desempeño poco óptimo; asimismo, 30% de los estudiantes pertenecientes al grupo experimental obtuvo un resultado óptimo y 70% poco óptimo. Con relación al post-test, 30% del grupo control obtuvo un progreso óptimo, mientras que el 70% obtuvo un progreso poco óptimo; por su parte, 80% del grupo experimental logró un progreso óptimo y 20% poco óptimo. Por ende, se pudo evidenciar que el grupo experimental mostró mejoras notables en comparación con el grupo de control, por cuanto los aprendices desarrollaron habilidades argumentativas que les permitieron emitir sus opiniones e incrementar sus conocimientos por medio de su participación en la resolución de conflictos. Este resultado concuerda con lo expuesto por Cangalaya (2020), quien manifiesta que “el pensador crítico debe desarrollar una serie de habilidades que están ligadas a su propia esencia: argumentar, analizar, solucionar problemas y evaluar” (p. 142).

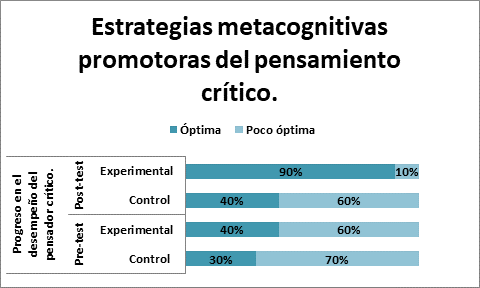

Figura 2. Estrategias metacognitivas promotoras del pensamiento crítico.

Elaboración: Los autores.

En la figura 2, se observa que, en el pre-test, 30% del grupo control obtuvo un resultado óptimo en la aplicación de estrategias metacognitivas para el desarrollo de su pensamiento crítico, mientras que un 70% mostró un desempeño poco óptimo; asimismo, 40% de los estudiantes pertenecientes al grupo experimental obtuvo un resultado óptimo y 60% poco óptimo. Con relación al post-test, 40% del grupo control obtuvo un avance óptimo, mientras que el 60% obtuvo un avance poco óptimo; por su parte, 90% del grupo experimental logró un progreso óptimo y 10% poco óptimo. Por consiguiente, se pudo corroborar que el grupo experimental también demostró mejor desempeño que el grupo control después del post- test. Este resultado es cónsono con Correa et al. (2019), al aseverar que “la educación, por tanto, debe promover estrategias didácticas y currículos flexibles que posibiliten un proceso formativo que conlleve a aprendizajes significativos, siendo aconsejable potenciar en el aula las habilidades de razonamiento y pensamiento crítico” (p. 62).

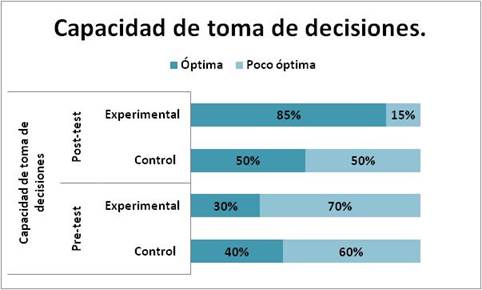

Figura 3. Capacidad de toma de decisiones.

Elaboración: Los autores.

La figura 3 indica que, en el pre-test, 40% del grupo control obtuvo un resultado óptimo en la capacidad de toma de decisiones, mientras que un 60% mostró un desempeño poco óptimo; asimismo, 30% de los estudiantes pertenecientes al grupo experimental obtuvo un resultado óptimo y 70% poco óptimo. Con relación al post-test, 50% del grupo control obtuvo un avance óptimo, mientras que el 50% obtuvo un avance poco óptimo; por el contrario, 85% del grupo experimental logró un progreso óptimo y 15% poco óptimo. Por ende, se pudo corroborar que el grupo experimental demostró tener mejor capacidad de toma de decisiones que el grupo control después del post- test; sin embargo, el grupo control también alcanzó una pequeña mejora con respecto al pre-test. Este hallazgo se complementa con la opinión de Jaramillo y Simbaña (2014), quienes expresan que “el ser humano es capaz de resolver problemas y conflictos, tomar decisiones acertadas, buscar alternativas y reflexionar, todo ello contribuye a la adquisición de nuevos aprendizajes que se fortalecerán con la práctica de estrategias metodológicas” (p. 301).

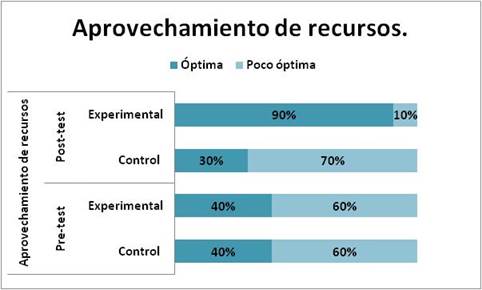

Figura 4. Aprovechamiento de recursos.

Elaboración: Los autores.

La figura 4 indica que, en el pre-test, 40% del grupo control obtuvo un resultado óptimo en el aprovechamiento de recursos, mientras que un 60% poco óptimo; asimismo, 40% de los estudiantes pertenecientes al grupo experimental obtuvo un resultado óptimo y 60% poco óptimo. Con relación al post-test, sólo un 30% del grupo control obtuvo un avance óptimo, mientras que el 70% obtuvo un avance poco óptimo; por su parte, 90% del grupo experimental logró un progreso óptimo y 10% poco óptimo. Con base en los resultados develados, llama la atención que el grupo control en lugar de mejorar, retrocedió cierto porcentaje, quizás por el uso monótono de los mismos recursos en cada clase. En cuanto al grupo experimental, este sí supo aprovechar los recursos, debido a que emplearon estrategias innovadoras incluyendo las TIC. Klimenko (2009) expresa que “las estrategias cognitivas se encuentran en el plano de la acción, en el plano del hacer. Es un saber hacer, saber proceder con la información, con la tarea y con los elementos del ambiente” (p. 5).

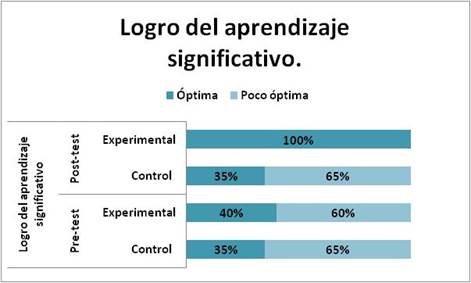

Figura 5. Logro del aprendizaje significativo.

Elaboración: Los autores.

La figura 5 señala que, en el pre-test, 35% del grupo control obtuvo un resultado óptimo en el logro del aprendizaje significativo, mientras que un 65% obtuvo un alcance poco óptimo; asimismo, 40% de los estudiantes pertenecientes al grupo experimental obtuvo un resultado óptimo y 60% poco óptimo. Con relación al post-test, 35% del grupo control se mantuvo en el avance óptimo, mientras que el 65% obtuvo en el avance poco óptimo; por el contrario, 100% del grupo experimental logró un progreso óptimo. En atención a estos resultados, se puede afirmar lo expuesto por Marriott (2018) quien asevera que el empleo de procedimientos para el desarrollo cognoscitivo, práctico y emocional con sustentos científicos y novedosos que promuevan el pensar argumentativo y racional, dará lugar a la superación de los conocimientos que ya se poseen.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos revelan una mejora significativa en las habilidades del pensamiento crítico y el uso de estrategias metacognitivas en el grupo experimental. Este hallazgo respalda la efectividad del programa de intervención diseñado específicamente para fortalecer estas habilidades. La diferencia entre los grupos post-intervención sugiere que la implementación del tratamiento pedagógico aplicado puede tener un impacto positivo y sinérgico en el desarrollo cognitivo de los estudiantes.

Los resultados aportan a la teoría educativa al demostrar que abordar el pensamiento crítico y las estrategias metacognitivas de manera integrada puede generar mejoras sustanciales. Esta integración responde a la necesidad de una aproximación holística en la educación superior, reconociendo la interconexión de estas habilidades en el proceso de aprendizaje y la toma de decisiones.

Vale destacar que la capacidad de analizar argumentos emergió como punto fuerte en el grupo experimental. Este conocimiento detallado permite a educadores y diseñadores de programas identificar áreas específicas para futuras intervenciones y refinamientos.

Los datos en las figuras indican una tendencia positiva en el grupo experimental, lo cual no sólo se logró de forma inmediata sino también se mantuvo a lo largo del tiempo.

Es menester considerar que estos hallazgos tienen importantes implicaciones para la práctica pedagógica en entornos universitarios. Los educadores pueden considerar la integración de programas similares para fortalecer habilidades clave en sus estudiantes. Además, se destaca la necesidad de diseñar intervenciones personalizadas que aborden las áreas específicas de debilidad de cada estudiante en su acontecer formativo.

Es fundamental reconocer las limitaciones del estudio, destacando que la muestra podría no representar completamente la diversidad de los estudiantes universitarios. Se sugiere que investigaciones futuras exploren la generalización de estos resultados a diferentes contextos y poblaciones.

Para culminar se sugiere la posibilidad de integrar la tecnología educativa para fortalecer aún más el programa de intervención, ya que al emplearlas los estudiantes desarrollan mejores habilidades productivas e innovadoras.

CONCLUSIONES

Como conclusión, estos hallazgos corroboraron la eficacia en el fortalecimiento de las habilidades cognitivas de los estudiantes universitarios.

Los resultados obtenidos indican de manera concluyente el éxito del programa de intervención, mediante el cual se pudieron fortalecer significativamente las habilidades de pensamiento crítico y el uso de las estrategias metacognitivas en estudiantes universitarios.

Por otro lado, los resultados de la investigación indican que las mejoras no se limitan a un campo de estudio específico, sino que son aplicables a diversas disciplinas académicas. Este hallazgo subraya la adaptabilidad del programa a diferentes contextos académicos, lo cual es crucial para su implementación en instituciones con una amplia gama de programas académicos.

Este estudio contribuye a la comprensión de la formación integral del estudiante, destacando la importancia de desarrollar habilidades cognitivas clave para su éxito académico y personal. Por ende, se respalda la noción de que el pensamiento crítico y las estrategias metacognitivas son componentes esenciales de la educación superior.

A pesar de los éxitos evidentes, se reconoce la necesidad de llevar a cabo futuras investigaciones para explorar aún más la generalización de los resultados en diferentes contextos culturales y educativos. Asimismo, se sugiere investigar en profundidad la implementación de la tecnología educativa para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico.

En síntesis, el impacto positivo del programa de intervención en el desarrollo de las habilidades metacognitivas constituyó un factor esencial en la formación de los estudiantes universitarios. Estos hallazgos ofrecen perspectivas valiosas para complementar las prácticas pedagógicas y la toma de decisiones institucionales en el ámbito de la educación superior.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTOS

A los docentes y estudiantes involucrados en el presente estudio.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Alcas, N., Alarcón, M., Alarcón, H., Gonzáles, R., y Rodríguez, A. (2019). Estrategias metacognitivas y comprensión lectora en estudiantes universitarios. [Metacognitive strategies and reading comprehension reading comprehension in university students]. Apuntes Universitarios. Revista de Investigación, 9(1), 36-44. https://n9.cl/rqhiv

Bernardo, C., Rivera, C., Querevalú, P., y Lizama, V. (2023). Estrategias metacognitivas y aprendizaje autónomo en estudiantes de educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. [Metacognitive strategies and autonomous learning in education students at the Federico Villarreal National University]. Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, 7(28), 1002-1012. https://n9.cl/2fzyq

Bortone, R., y Sandoval, A. (2014). Perfil metacognitivo en estudiantes universitarios. [Metacognitive proflie of university students]. Investigación y Postgrado, 29(1), 95-107. https://n9.cl/jt60k

Cangalaya, L. (2020). Habilidades del pensamiento crítico en estudiantes universitarios a través de la investigación. [Critical thinking skills in university students, acquired through research]. Desde el Sur, 12(1), 141-153. https://n9.cl/8vg3h

Castro, M., Chura, G., Verástegui, A., y Calderón, S. (2023). Estrategias cognitivas y socioafectivas en el pensamiento crítico de profesores peruanos. [Cognitive and socio-affective strategies in the critical thinking of Peruvian teachers]. Mendive. Revista de Educación, 21(1), 1-11. https://n9.cl/g6vye

Correa, J., Ossa, C., y Sanhueza, P. (2019). Sesgo en razonamiento, metacognicion y motivación al pensamiento crítico en estudiantes de primer año medio de un establecimiento de Chillán. [Reasoning bias, metacognition and motivation to critical thinking in first year High School students in a School in Chillan]. Revista de estudios y experiencias en educación, 18(37), 61-77. https://n9.cl/77cvz9

Jaramillo, L., y Simbaña, V. (2014). La metacognición y su aplicación en herramientas virtuales desde la práctica docente. [Metacognition and its application in virtual tolos from teaching practice]. Sophia, Colección de Filosofía de la Educación, (16), 299-313. https://n9.cl/vdq06

Klimenko, O. (2009). La enseñanza de las estrategias cognitivas y metacognitivas como una vía de apoyo para el aprendizaje autónomo en los niños con déficit de atención sostenida. [Teaching of cognitive and metacognitive strategies as a supporting means for autonomous learning in children with sustained-attention deficit]. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (27), 1-19. https://n9.cl/sbnwk

Marriott, G. (2018). El desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes universitarios de la carrera de Licenciatura en Derecho del Cantón Guayaquil-Ecuador. [Development of logical thinking in university students of law of the Canton Guayaquil-Ecuador's career]. Luz, 17(4), 108-114. https://n9.cl/igqok

Medina, C. (2022). Estrategias metacognitivas en el pensamiento crítico de estudiantes universitarios de Arquitectura, Lima-Perú. [Metacognitive strategies in critical thinking of university students of Architecture, Lima-Peru]. Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, 6(23), 693-702. https://n9.cl/s6jb3

Núñez, S., Ávila, J., y Lizett, S. (2015). El desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios por medio del aprendizaje basado en problemas. [The development of critical thinking abilities in university students by means of problem-based learning]. Revista iberoamericana de educación superior, 8(23), 84-103. https://n9.cl/jyip7

Paineán, Ó., Aliaga, V., y Torres, T. (2012). Aprendizaje basado en problemas: evaluación de una propuesta curricular para la formación inicial docente. [Problem Based Learning: assessment of a PBL curricular proposal for pre-service teacher training]. Estudios pedagógicos (Valdivia), 38(1), 161-180. https://n9.cl/agq8r

Osses, S., y Jaramillo, S. (2008). Metacognicion: un camino para aprender a aprender. [Metacognition: a way towards learning how to learn]. Estudios pedagógicos (Valdivia), 34(1), 187-197. https://n9.cl/3h5pbm

Sánchez, I., Pulgar, J., y Ramírez, M. (2015). Estrategias cognitivas de aprendizaje significativo en estudiantes de tres titulaciones de Ingeniería Civil de la Universidad del Bío-Bío. [Cognitive strategies of meaningful learning in students of three degrees of Civil Engineering of the Universidad del Bío-Bío]. Paradigma, 36(2), 122–145. https://n9.cl/i9bpa

Tamayo, O., Zona, R., y Loaiza, Y. (2015). El pensamiento crítico en la educación. Algunas categorías centrales en su estudio. [Critical thinking in education. Some main categories in its study]. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia), 11(2), 111-133. https://n9.cl/prfc3

©2024 por el autor. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).