http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i2.738

Actuación del Consorcio de Justicia Indígena y Campesina de San Pedro de Cañar

Action of the Consortium of Indigenous and Peasant Justice of San Pedro de Cañar

Walter Mauricio Andrade-Padilla

walter.andrade@psg.ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0003-1703-0719

Cecilia Ivonne Narváez-Zurita

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-7437-9880

Juan Carlos Erazo-Álvarez

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0001-6480-2270

Enrique Eugenio Pozo-Cabrera

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0003-4980-6403

Recibido: 15 de abril de 2020

Revisado: 03 de mayo de 2020

Aprobado: 24 de mayo de 2020

Publicado: 14 de junio de 2020

RESUMEN

La presente investigación se refiere a la administración de justicia indígena de la comunidad San Pedro de Cañar, Ecuador y sus implicaciones por actuaciones que no se enmarcan dentro de lo dispuesto en la norma constitucional, vulnerando la garantía al debido proceso y los derechos en ella contenida. Se analiza su reconocimiento convencional y constitucional, así como también, se establece ciertos límites para administrar justicia en esta materia. El objetivo de la investigación consiste en proponer la elaboración de un reglamento interno para administrar justicia indígena en la comunidad antes mencionada. En la investigación se empleó un enfoque mixto, de alcance descriptivo, en virtud que, se identificó la desnaturalización de la justicia indígena reconocida a pueblos, nacionalidades y comunidades más no a consorcios. Con los resultados obtenidos de la encuesta realizada se aprecia que es menester determinar límites a la administración de justicia indígena a través de un reglamento interno.

Descriptores: Derecho constitucional; justicia; administración de justicia; garantías jurídicas; pluralismo. (Palabras tomadas del Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

The present investigation refers to the administration of indigenous justice of the San Pedro de Cañar community, and its implications for actions that are not framed within the provisions of the constitutional norm, violating the guarantee of due process and the rights contained therein. Its conventional and constitutional recognition is analyzed, as well as, it establishes certain limits to administer justice in this matter. The objective of the investigation is to propose the elaboration of an internal regulation to administer indigenous justice in the aforementioned community. The method used has a mixed, qualitative-quantitative approach of descriptive scope, by virtue of which the denaturation of indigenous justice recognized to peoples, nationalities and communities, but not to consortia, is identified. With the results obtained from the survey carried out, it can be seen that it is necessary to determine limits to the administration of indigenous justice through internal regulations.

Descriptors: Constitutional right; justice; justice administration; legal guarantees; pluralism. (Words taken from the UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se refiere al tema de la administración de justicia indígena en la comunidad de San Pedro de Cañar, para lo cual es menester señalar que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el Ecuador es suscriptor, reconoce la administración de esta justicia ancestral, en la que se determina que los pueblos indígenas deben mantener sus costumbres y propias instituciones, así como el respeto que deben tener los Estados en relación a las medidas que se tomen por parte de los pueblos interesados para la solución de conflictos en la administración de esta justicia.

La Constitución del Ecuador del año 1998, por primera vez en la historia reconoce derechos fundamentales y entre ellos se encuentra la facultad de ejercer justicia indígena que subsiste en la actual Constitución de Montecristi del año 2008. Una Constitución garantista, en la que se reconoce a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercer funciones jurisdiccionales, siempre y cuando se respete lo establecido en la norma constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos.

Con la entrada en vigencia de la actual Constitución surge la concepción de pluralismo jurídico, contenido en el art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE), al reconocer y delegar a comunidades, pueblos y nacionalidades la administración de justicia, dentro de su jurisdicción, ya que su fin es restaurar la armonía dentro de la comunidad.

Aquí surge la interrogante de ¿qué sucede cuando esta justicia se ejerce de manera inadecuada?, como lo viene realizando el Consorcio de Justicia Indígena y Campesina de San Pedro de Cañar que al constituirse como tal el 8 de octubre del año 2014, se atribuye facultades excesivas para conocer y resolver asuntos fuera de su jurisdicción.

Esta investigación se realizó por el interés de conocer porque se desnaturaliza la justicia indígena por parte de un consorcio y cuáles son sus consecuencias, por lo que se plantea como problema de investigación el siguiente: ¿Qué derechos de la garantía del debido proceso vulnera la actuación del Consorcio de Justicia Indígena y Campesina de San Pedro de Cañar en la resolución de casos? En este contexto, el objetivo del presente artículo consiste en proponer la elaboración de un reglamento interno para el Consorcio de Justicia Indígena y Campesina de San Pedro de Cañar que regule las facultades y límites de la administración de justicia ancestral, y garantice el debido proceso.

Referencial teórico

La vulnerabilidad de la garantía constitucional del debido proceso por la administración de justicia indígena

En este sentido, (de la Rosa, 2010) menciona que la garantía del debido proceso tiene su origen en la Carta Magna del año 1215, donde los barones ingleses le obligaron a firmar al rey Juan sin Tierra, cansados de sus múltiples abusos y atropellos. Mediante esta carta se establece que ningún hombre libre podrá ser privado de sus derechos, con la salvedad de que se lo haga mediante orden judicial y con arreglo a las disposiciones del reino. Por su parte (Wray, 2000), manifiesta que, en un documento de la región francesa del siglo XIV, surge la dicción debido proceso en el ámbito constitucional, sin embargo, no es sino hasta el año 1354 que aparece la Carta Magna, redactada por primera vez en inglés, la que fue ratificada por Eduardo III, en ella se establecen las garantías de escuchar a las partes y la evacuación de pruebas. En este contexto, en el año 1791, el enunciado debido proceso se introduce en la constitución de Estados Unidos de Norte América en su la 5ta. Enmienda.

Siguiendo esta línea de ideas, la garantía del debido proceso surge en Latinoamérica a partir del artículo 287 de la Constitución de Cádiz, donde se regula juzgamientos apegados a la ley (López, Narvaéz, Erazo, & Vázquez, 2020). Por lo que, en Ecuador al incorporarse el sistema acusatorio en el año 2001, empieza a efectivizarse esta garantía contemplada en el art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE), logrando el anhelo de procesos justos e imparciales (Sarango, 2008).

(Hernández, 2014), al referirse al debido proceso afirma que es “un conjunto de principios procesales indispensables en cualquier procedimiento en el que se ventilen derechos (…), para que lo resuelto en el mismo resulte válido” (p.48). Al respecto, (Sánchez, Narváez, Erazo, & Borja, 2020) manifiesta que el debido proceso se encuentra presente en la norma suprema, las leyes y los convenios internacionales firmados y ratificados por un Estado, su objetivo principal es garantizar los derechos de cualquier persona inmersa en una contienda legal, para llegar a la verdad procesal siguiendo un procedimiento imparcial. En este sentido, el debido proceso es una garantía que contempla varios principios y derechos que deben ser observados en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de los sujetos sometidos a ella. Según (Sarango, 2008), están garantía contempla: el principio de legalidad, principio de igualdad, derecho a un juez imparcial, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, el principio non bis in ídem y cosa juzgada, derecho a la defensa y presunción de inocencia, entre otros.

Al referirse a la actuación inconstitucional del Consorcio de Justicia Indígena y Campesina de San Pedro de Cañar, se hace alusión a que existe una vulnerabilidad de la garantía del debido proceso y un actuar arbitrario (inconstitucional), en contra de los preceptos establecidos en la CRE, por parte de los miembros y directivos de esta comunidad. Se debe recalcar que se vulneran derechos reconocidos y garantizados en la norma suprema por actuaciones que no se enmarcan dentro de lo que establece el texto constitucional. Como manifiesta (Ron, 2011), no cabe duda que las resoluciones a las que se lleguen en un proceso indígena, puede vulnerar derechos reconocidos y garantizados en la Constitución y en Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.

Al respecto, la (Sentencia No. T-523/97, 1997) señala que el derecho al debido proceso constituye un límite a esta administración de justicia en virtud de que en un juzgamiento indígena debe cumplirse todos los presupuestos mínimos acordes a la organización social, política y jurídica de determinada comunidad. Es obvio que estas prácticas no se van a efectuar como lo realizaban los antepasados por el hecho de que, en la misma manera que la justicia estatal es dinámica, también lo es el derecho de las comunidades indígenas.

En esta comunidad, según (Saavedra, Kurikama, Burbano, Atupaña, & Chiriboga, 2017), se establece el consorcio de Justicia Indígena y Campesina de San Pedro de Cañar el 8 de octubre del año 2014, y adopta esta denominación de conformidad con la forma de organización de los gobiernos seccionales, sosteniendo que, si existe un consorcio de municipalidades, de gobiernos provinciales, de juntas parroquiales, porque no podría existir el consorcio de justicia de la comunidad San Pedro. A lo cual, las autoridades de justicia ordinaria manifestaron que esta denominación es para una organización privada, en consecuencia, “no puede existir una justicia privada” (Saavedra, Kurikama, Burbano, Atupaña, & Chiriboga, 2017, p.27).

En este contexto, la administración de justicia indígena se encuentra contemplada en la CRE, de manera específica en el art. 171 que reconoce funciones jurisdiccionales a comunidades, pueblos y nacionalidades, con el fin de solucionar sus conflictos internos, acorde a sus tradiciones y derecho propio, sus decisiones no pueden contrariar lo estipulado en la constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

Por lo expuesto, se aprecia que esta justicia la ejercen las comunidades, pueblos y nacionalidades, mas no los consorcios, y es así que el simple hecho de determinarse como tal para administrar justicia indígena, es una evidente contradicción a la norma del art. 171 CRE, que al momento de ejercer esta función jurisdiccional, acarrea una vulneración total a la garantía del debido proceso, ya que en dicha norma no contempla la figura de consorcio como un ente autorizado para administrar justicia en esta materia, tornándose la actuación del Consorcio de Justicia Indígena y Campesina de San Pedro de Cañar, en invalida, inconstitucional y arbitraria. Al respecto, Orunesu, Rodríguez, y Sucar, al referirse a la invalidez e inconstitucionalidad, sostienen que: “La inconstitucionalidad sería entonces una especie del género “invalidez”: se hablaría de inconstitucionalidad cuando la invalidez resultase del incumplimiento de los requisitos impuestos por normas contenidas en la constitución (…)” (p.23).

Por lo tanto, por inconstitucionalidad, se entiende que es el incumplimiento de las exigencias de una norma suprema, su inobservancia tendría como resultado la invalidez del precepto legal que no armoniza su contenido al de la Constitución, y su contradicción acarrearía su expulsión del ordenamiento jurídico (se declara su inconstitucionalidad).

Es evidente que el actuar de la comunidad de San Pedro de Cañar es inconstitucional y vulnera el debido proceso en virtud que, al atribuirse facultades que no le competen vulneran las garantías y derechos en él establecidos, como por ejemplo se vulnera el derecho a ser juzgado por autoridad competente e imparcial, como sucedió con el caso de los abogados de Cañar que, según (Saavedra, Kurikama, Burbano, Atupaña, & Chiriboga, 2017) se desnaturaliza la justicia indígena, al juzgar a personas que no pertenecen a esta comunidad, en consecuencia, las organizaciones indígenas afines a la Confederacion de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), cuestionaron este actuar.

Reconocimiento convencional y constitucional del derecho indígena

Segun (Aylwin, 2004), la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), por parte de la Organización de las Naciones Unidaes (ONU) en el año de 1948, se constituye en la piedra angular de este sistema, a pesar de que no regula expresamente cuales son los derechos de estos pueblos milenarios. La Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), determina que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a más de que sea un órgano consultivo, también vela por la protección y promoción de los derechos humanos, entre los principios fundamentales de esta Carta se establece: “Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo” (Asamblea Genaral de la Organización de Estados Americanos, 1948, art. 3 letra l). De la misma manera, este derecho se encuentra protegido por el Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos o Protocolo de San Salvador que en su artículo 3 establece la obligación de no discriminación, ya sea por motivos de color, raza, idioma, religión, origen nacional o social, entre otros (Asamblea Genaral de la Organización de Estados Americanos, 1993).

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en su art. 4 contempla que los pueblos indígenas tienen derecho al autogobierno en asuntos relacionados con su jurisdicción, en función del derecho que tienen a la libre determinación (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2007). Por su parte, (Ron, 2011) sostiene que el antecedente más relevante del reconocimiento del derecho indígena es la suscripción del Convenio 169, por parte del Congreso Nacional, al respecto, (Saavedra, Kurikama, Burbano, Atupaña, & Chiriboga, 2017) señalan que la OIT, a partir del año 1989 empieza a desarrollar el convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en razón de que estas colectividades no pueden ejercer sus derechos en la misma medida en que lo ejercen el resto de la población, provocando un desconocimiento de sus costumbres, valores y leyes.

Es así que, el Convenio 169 de la OIT, en sus artículos 8.2 y 9.1, señalan que estos pueblos gozan del derecho de mantener sus costumbres y propias instituciones, así como el respeto que deben tener los Estados para con ellos en relación con las medidas que se tomen para la solución de conflictos entre sus miembros, siempre y cuando se respete los derechos fundamentales establecidos en el interior de cada país, así como los derechos humanos reconocidos a nivel internacional (Organización Internacional del Trabajo, 1991). En este contexto, el Estado ecuatoriano siendo parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al suscribir y ratificar el Convenio 169 de la OIT, se encuentra en la obligación de estructurar su sistema interno y sus disposiciones de conformidad con los principios determinados en estos instrumentos internacionales.

En tal razón, la CRE en su art. 57 del capítulo cuarto concerniente a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, reconoce y garantiza derechos colectivos, entre los cuales se encuentran: defender y promover su forma de organización, así como sus tradiciones ancestrales, el ejercicio de la autoridad, dentro de sus comunidades, el ejercer su derecho propio, respetando los derechos garantizados en la CRE (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). De la misma manera, el art. 171 también reconoce la administración de justicia indígena a comunidades pueblos y nacionalidades con base en sus tradiciones y derecho propio, sus decisiones no deben ser contrarias a la constitución ni a los tratados internacionales de derechos humanos (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

Por su parte, el art. 66 de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), establece una serie de principios a ser respetados por parte de la Corte Constitucional, entre otros: el principio de interculturalidad, pluralismo jurídico, autonomía y oralidad, a través de los cuales se registra y garantiza la compatibilidad de los sistemas normativos, las tradiciones de la población indígena ecuatoriana, de la misma manera, se faculta el goce de máxima autonomía y restricción mínima al momento de ejercer justicia indígena, dentro de su territorio (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009).

Así mismo, en el art 7 inciso segundo del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), en su capítulo II, de los principios rectores y disposiciones fundamentales, establece “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán las funciones jurisdiccionales que les están reconocidas por la Constitución y la ley” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009, art. 7)

Las reflexiones anteriores, dejan en evidencia una vez más que la justicia indígena se encuentra reconocido a comunidades, pueblos y nacionalidades, para resolver conflictos internos de cada comunidad, resaltando de esta forma que los consorcios no se encuentran facultados de manera constitucional ni convencional, para ejercer este derecho ancestral. Con el afán de entender la importancia y legitimidad de la justicia indígena dentro de la estructura del Estado, es importante analizar cada uno de los elementos que le fue otorgado. En este sentido, (Chisaguano, 2006) presenta un estudio sobre la base de aproximaciones conceptuales de los entes encargados de administrar justicia indígena (ver tabla 1).

Tabla 1

Aproximaciones de comunidad, pueblo, nacionalidad y su organización.

|

Tema |

Significado |

Sistema de organización |

|

Comunidad |

Conjunto de familias asentadas en un territorio determinado, se identifica como parte de un pueblo y/o nacionalidad. |

Sistema de organización político, administrativo y cultural colectivo. |

|

Pueblo |

Son colectivos originarios, conformadas por comunidades o centros. |

Sistemas propios de organización social, económica, política y legal. |

|

Nacionalidad |

Son entidades históricas y políticas que constituyen el Estado ecuatoriano. |

Formas tradicionales de organización social, económica, política y ejercicio de autoridad propia. |

Fuente: (Chisaguano, 2006).

Se puede afirmar que las nacionalidades son colectivos milenarios que ya existían antes de la presencia del Estado, por lo que, al hacer alusión a los pueblos se entiende que es la aglomeración o unión de comunidades que comparten su identidad e historia, mientras que, las comunidades son un conjunto de personas más pequeños que los pueblos, que de igual manera comparten creencias, la historia, ideología e identidades ancestrales.

Justicia indígena y pluralismo jurídico

En este tema, (Llásag-Fernández, 2012) analiza el movimiento indígena en Ecuador, y sostiene que, luego de que el Estado ecuatoriano se independizo del yugo español, no existió ningún cambio en lo concerniente a los pueblos indígenas, en razón de que, el abuso en contra de esta población ya no era por parte de los españoles, sino más bien, de la nueva clase social que se consideraban superiores a ellos. En consecuencia, en el año de 1871 se da uno de los primeros movimientos indígenas promovido por Fernando Daquilema, frente a los abusos a los que fue sometido su pueblo logro que distintos pueblos indígenas se unan a luchar por una causa común, no permitir más abusos, el Estado al observar éstas revueltas respondió y capturó a Daquilema que fue fusilado en la plaza de Cacha-Chimborazo. Luego de lo sucedido, se verifican levantamientos indígenas en ciudades como: Otavalo, Azuay, Cañar, Loja, Cayambe, Píllaro, entre otros. Es a partir del siglo XX que surgen grandes acontecimientos nacionales e internacionales que dan pautas para el renacimiento del movimiento indígena.

La justicia indígena según (Wray-Espinosa, 2002), surge de una necesidad de los pueblos que por años han sido excluidos, para que se les reconozca su derecho consuetudinario, concebido como un conjunto de principios ancestrales, que no son estáticos, sino que ha evolucionado de conformidad con las luchas en contra de la injusticia histórica a la que fueron sometidos estos pueblos. (Ruiz, 2016), considera a la justicia indígena como un conjunto de principios encaminados a guardar la armonía en la comunidad y la relación de sus miembros entre sí y con la naturaleza.

Con el reconocimiento constitucional de la justicia indígena, se crea la noción de pluralismo jurídico, al que (Wolkmer, 2003) se refiere como la combinación de prácticas jurídicas que existen en un determinado Estado, que interactúan entre sí, recalcando que puede generarse problemas al querer aplicar uno u otro sistema jurídico. Por su parte, (Boaventura, 2010) hace alusión, que el garantizar y reconocer la administración de justicia indígena, no se refiere en estricto sentido al reconocimiento de la interculturalidad, ya que el pluralismo conlleva también a entender que los pueblos indígenas ejercen su derecho ancestral propio, sobre la base de sus prácticas y costumbres. En consecuencia, al hablar de pluralismo jurídico implica el reconocimiento de derechos no estatales que se encuentran en el derecho consuetudinario de estos pueblos.

El autor afirma que al reconocer de manera constitucional la administración de justicia indígena no quiere decir que exista conformidad en el sistema jurídico, como sí lo era en la simetría liberal moderna en la que se sustentaba “todo el Estado es de Derecho y todo derecho es del Estado” (Boaventura, 2010, p.88). El pluralismo jurídico involucra el reconocimiento de diversos sistemas de administración de justicia, es así que, la CRE, reconoce la administración de justicia indígena, lo que denota que en realidad existe un autogobierno en el interior de los pueblos milenarios, de conformidad a sus costumbres ancestrales.

Siguiendo este lineamiento, es preciso señalar que en el texto constitucional ecuatoriano, tambien se encuentra establecido el pluralismo jurídico, en su artículo 171 se reconoce el ejercicio de funciones jurisdiccionales a la población indígena ecuatoriana con base en los principios que rige su derecho consuetudinario, con el fin de solucionar asuntos internos dentro de su circunscripción territorial (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

Límites a la administración de justicia indígena

Del artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador, se desprende que se han establecido ciertos límites a la justicia indígena, entre ellos, el límite por territorio y por competencia, así como también, el ejercicio de la justicia indígena se limita al respeto de los derechos humanos (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). La Corte Constitucional del Ecuador (CCE) en su sentencia 113-14-SEP-CC, para establecer límites a la administración de esta justicia ancestral, primero analiza que se debe entender por bien legítimo salvaguardado, determinando que en las comunidades indígenas el derecho que se protege es la vivencia comunitaria en armonía, por lo que el concepto de responsabilidad adquiere un sentido social, lo contrario sucede en procesos ordinarios en los que la obligación es propia y personal (Sentencia No. 113-14-SEP-CC, 2014), “la justicia indígena, cuando conoce casos de muerte no resuelve respecto de la afectación al bien jurídico vida, como fin en sí mismo, sino en función de las afectaciones que este hecho provoca en la vida de la comunidad” (Sentencia No. 113-14-SEP-CC, 2014, p. 24).

En este sentido, la CCE determina un límite en los juzgamientos indígenas, por tanto, no pueden juzgar ni sancionar casos en los cuales se haya afectado el derecho a la vida, sentando jurisprudencia en esta materia. La sentencia T-523/97 de la Corte Constitucional de Colombia señala como límite mínimo a ser observado en los procesos indígenas el respeto de los derechos humanos, en virtud de un acuerdo intercultural sobre lo esencial e intangible o derechos más preciados para las personas como es la vida, la proscripción de la opresión, la exclusión de la tortura y según ordena la norma suprema, un debido proceso en sus juzgamientos (Sentencia No. T-523/97, 1997).

Es necesario indicar que el debido proceso no se encuentra determinado en el derecho indígena, no cabe duda de que en cada uno de los pueblos ancestrales existe un procedimiento propio a seguir para el juzgamiento de las diferentes infracciones cometidas dentro de ellos.

Procedimientos en la administración justicia indígena

En la tabla 2 se exponen los principios que rigen en los procesos de juzgamiento indígena.

Tabla 2

Principios que rige la administración de justicia indígena, etapas y sanciones.

|

Principios que rige la justicia indígena |

Etapas |

Sanciones |

|

AMA KILLA ( no ser perezoso) |

Poner en conocimiento los hechos al cabildo. |

Multas |

|

AMA LLULLA ( no mentir) |

Citación de los involucrados |

Devolución de lo robado |

|

AMA SHUA (no robar) |

Se procede con las averiguaciones que conlleva un análisis minucioso del problema con la práctica de varias diligencias. |

Baño de agua fría, con ortiga y el fuete o látigo. |

|

Sin formalidades |

Audiencia oral, se da a conocer a los presentes sobre los hechos del caso, y se confronta a los implicados. |

Trabajos comunitarios |

|

Oralidad |

Por último se realiza un análisis de lo actuado y se procede a la determinación de sanciones que se impondrán previa aceptación de la asamblea |

En casos excepcionales, la expulsión de la comunidad. |

Fuente: (Ilaquiche, 2001).

Por su parte, la CCE (Sentencia No. 113-14-SEP-CC, 2014), ha señalado que para llevar a cabo este proceso de administración de justicia se debe seguir un proceso debido que cumpla con las siguientes etapas: En una primera instancia se presenta la denuncia (Willachina o willana), luego de lo cual se cita a la comunidad a una Asamblea General, en la que se hace conocer de los acontecimientos denunciados ante el presidente. A continuación, se abre la etapa de investigación, creando comisiones para recabar indicios (Tapuykuna o tapuna).

En caso de contar con los elementos suficientes de convicción, se procede a citar de nuevo a la Asamblea General ante la cual se da un informe de los indicios arrojados de la investigación, para en lo posterior presentar los elementos probatorios de los que se crean asistidos las partes involucradas, abriendo un debate o confrontación entre ellos (Chimbapurana o nawichina).

Más adelante, se abre la fase de determinación de responsabilidades y si fuese posible una conciliación o la imposición de sanciones (Kishpichirina), la Asamblea General es la encargada de emitir la resolución determinando responsabilidades, recalcando que la mujer juega un papel muy importante en esta fase, en virtud de que son las encargadas de ejecutar la resolución (Paktachina). Luego actúa el mentor (Kunak) que en conjunto con la familia del infractor sugieren que salvaguarde el buen vivir de la comunidad (ayllukuna allí Kausay). Como etapa final se procede con la purificación de quien alteró el equilibrio de la comunidad, aplicando las sanciones de acuerdo con sus tradiciones ancestrales, restaurando la armonía dentro de la comunidad.

MÉTODO

El método de investigación transversal de alcance descriptivo, aplicado en el presente artículo permitió identificar la desnaturalización de la justicia indígena, reconocida a comunidades, pueblos y nacionalidades más no a consorcios, como es el caso del Consorcio de Justicia Indígena y Campesina de San Pedro de Cañar que al juzgar a personas que no pertenecen a esta comunidad vulnera los derechos establecidos en el debido proceso por la práctica de esta justicia ancestral. La información se recogió de fuentes como: tratados y convenios internacionales de derechos humanos, Constitución de la República del Ecuador, leyes orgánicas y códigos de la normativa ecuatoriana, sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador y colombiana, artículos científicos de revistas indexadas en DOAJ, Dictio, Scielo.

La presente investigación tiene un enfoque mixto, en virtud que se utilizó métodos cualitativos y cuantitativos, haciendo énfasis en la técnica cualitativa, ya que se revisó bibliografía referente a la garantía constitucional del debido proceso, reconocimiento convencional y constitucional del derecho indígena, límites a la administración de justicia indígena. De la misma manera se aplicó la técnica cuantitativa con el uso de la estadística inferencial que permitió procesar los datos obtenidos en la encuesta realizada a profesionales del derecho.

Mediante el método histórico-lógico, se logró enfocar el estudio del origen de la garantía del debido proceso, con un análisis que data desde la Carta Magna del año 1215, hasta la vigente Constitución de la República del Ecuador del año 2008. Así como también, el reconocimiento convencional y constitucional del derecho indígena con la adopción de la DUDH en el año 1949 hasta el año 2008 con el reconocimiento constitucional de la administración de justicia indígena por parte del Estado ecuatoriano.

En lo posterior se aplicó el método analítico-sintético, en virtud de que permitió descomponer los elementos y principios que conforman el debido proceso, como también de la justicia indígena, para luego integrarlos y determinar la vulneración del debido proceso y los límites de la administración de justicia indígena. El método inductivo-deductivo contribuyo a determinar generalidades del tema en estudio, con el fin de explicar la situación en la comunidad San Pedro de Cañar.

El tipo de muestra empleado en la presente investigación, fue el muestreo por conveniencia, en virtud que se sustentó en una técnica no probabilística y no aleatoria, los criterios de selección utilizados para su determinación consistieron en la disponibilidad de los encuestados, ocupación o profesión, conocimientos en materia constitucional como justicia indígena, en tal sentido la muestran estuvo conformada por un total de 10 personas entre autoridades locales, abogados en libre ejercicio y catedráticos universitarios.

RESULTADOS

Con la información que se obtuvo de la realización de las encuestas sobre la administración de justicia indígena, es menester dotar de un enfoque Constitucional a los resultados obtenidos, con el fin de fortalecer lo establecido en la norma suprema ecuatoriana que reconoce a pueblos, nacionalidades, comunidades y no a consorcios, el ejercicio de administrar justicia, para evitar la vulneración de la garantía del debido proceso al momento de instaurar un proceso en materia indígena.

La misma fue dirigida a profesionales del derecho, abogados en libre ejercicio profesional, autoridades locales y catedráticos universitarios, en virtud de que el presente artículo fue realizado con fines académicos; en este sentido, la encuesta estuvo estructurada de 12 preguntas cerradas y posibles respuestas establecidas previamente. Entre los principales resultados se estableció:

Nociones sobre el reconocimiento constitucional de la justicia indígena

Los resultados determinaron que el 100% de los profesionales del derecho encuestados tienen un grado mínimo de conocimiento constitucional, ya que al preguntarles si consideran que el Estado ecuatoriano es plurinacional y si la administración de justicia indígena está reconocida y garantizada en la CRE, sus respuestas fueron afirmativas.

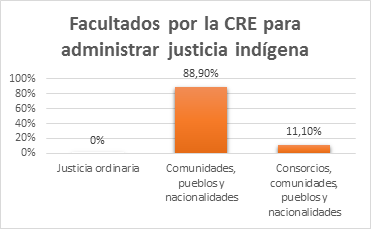

Facultados para administrar justicia indígena, según mandato constitucional

En lo referente a quienes están facultados en el marco constitucional para administrar justicia indígena, el 88,9% de la población coincide en que se reconoce esta facultad a comunidades, pueblos y nacionalidades, mientras que, el 11,1% consideró que están facultados los consorcios, comunidades, pueblos y nacionalidades (ver figura 1). Considerando que, por mandato constitucional, la administración de justicia indígena la ejercen los pueblos, comunidades y nacionalidades con base en sus tradiciones y derecho propio, respetando los derechos humanos reconocidos en la CRE y en tratados internacionales de derechos humanos.

Figura 1. Facultados por la CRE para administrar justicia indígena. Fuente. Encuestas realizadas a profesionales del derecho.

El resultado que emerge de la población encuestada en relación al reconocimiento constitucional del Consorcio de Justicia Indígena y Campesina de San Pedro de Cañar da a entender que existe un criterio dividido, en razón que el 44,4% de los encuestados respondieron que, si está facultado constitucionalmente para administrar justicia indígena, por otra parte, el 55,6% señaló que no, recalcando que la CRE en su art. 57 y 171 expresamente facultan a comunidades, pueblos, nacionalidades, más no a consorcios la administración de justicia en materia indígena.

La actuación del Consorcio de Justicia Indígena y Campesina de San Pedro de Cañar

Las actuaciones contrarias a lo que manda la norma suprema vulneran derechos constitucionales, así como también, lo hacen las decisiones tomadas dentro de un proceso indígena. Los resultados obtenidos referentes a que la actuación del Consorcio de Justicia Indígena y Campesina de San Pedro de Cañar se enmarca o no dentro del marco constitucional ecuatoriano, denota una vez más el criterio dividido de los profesionales del derecho, en virtud que el 66,7% de la población encuestada consideró que no se enmarca dentro de los preceptos constitucionales, por el contrario, el 33,3% consideraron que sí.

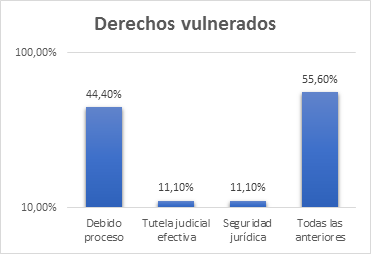

Derechos vulnerados por la actuación del Consorcio de Justicia Indígena y Campesina de San Pedro de Cañar

En lo concerniente a la vulneración de derechos constitucionales, la pregunta se redactó con diferentes posibles respuestas, por tal razón los profesionales del derecho optaron por seleccionar de forma indistinta a las opciones presentadas, sin embargo, hay que recalcar que el 44,4% (ver figura 2), de la población indicó que el derecho vulnerado por la actuación del Consorcio de Justicia Indígena y Campesina de San Pedro de Cañar es el derecho o garantía del debido proceso, entendido como un conjunto de principios que deben ser observados en cualquier procedimiento, para garantizar los derechos de cualquier persona inmersa en una contienda legal.

Figura 2. Derechos vulnerados por la actuación del Consorcio de Justicia Indígena y Campesina de San Pedro de Cañar. Fuente. Encuestas realizadas a profesionales del derecho.

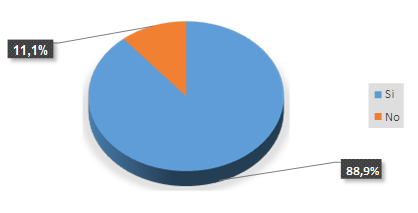

Límites a la administración de justicia indígena

Es menester señalar que el respeto a los derechos humanos, constituye un límite en todo procedimiento, la justicia indígena tiene por objetivo proteger a la comunidad y la vida en ella, por lo tanto, la responsabilidad por alguna infracción cometida por un miembro de la comunidad adquiere un sentido colectivo, en este contexto, los profesionales encuestados en un porcentaje del 88,9% señalaron que es necesario el establecimiento de límites a la administración de justicia indígena, con el fin de evitar la vulneración de derechos reconocidos y garantizados en la CRE y en tratados internacionales de derechos humanos por otra parte, el 11,1% señalo que no (ver figura 3).

Figura 3. Límites a la administración de justicia indígena. Fuente. Encuestas realizadas a profesionales del derecho.

Del análisis de los resultados obtenidos, se aprecia que los profesionales del derecho encuestados tienen gran conocimiento en lo concerniente al derecho indígena y su reconocimiento constitucional, a la par también se observa que existen discrepancias entre la población encuestada. En este sentido, se determina que la actuación del Consorcio de Justicia Indígena y Campesina de San Pedro de Cañar vulnera la garantía del debido proceso, por lo que mediante esta investigación se pretende una propuesta jurídica en la que se determinen las facultades y límites de este consorcio para administrar justicia en materia indígena, para evitar la vulneración de los derechos contemplados en la CRE y tratados internacionales de Derechos Humanos.

PROPUESTA

Con los resultados alcanzados en la investigación, y con el fin de evitar la vulneración de derechos reconocidos en la CRE y tratados Internacionales de Derechos Humanos por actuaciones de la comunidad San Pedro de Cañar que no se enmarcan dentro de la norma constitucional, se realiza la propuesta de un reglamento interno para la administración de justicia indígena en la comunidad San Pedro de Cañar, en conformidad con los parámetros determinados en la figura 4.

Figura 4. Esquema de propuesta de Reglamento interno para la administración de Justicia Indígena en la comunidad San Pedro de Cañar.

Reglamento interno para la administración de Justicia Indígena en la comunidad San Pedro de Cañar

Base normativa

Las definiciones y procedimientos de la administración de justicia indígena se sustentan en la siguiente base legal:

a) Tratados y convenios internacionales, como: Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, La Declaración de las Naciones Unidades sobre los derechos de los pueblos indígenas.

b) Constitución de la República del Ecuador.

c) Sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador.

d) Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

e) Código Orgánico de la Función Judicial.

Considerando

Que, la Constitución de la República del Ecuador reconoce la interculturalidad y plurinacionalidad en su art. 1

Que, el Estado ecuatoriano al suscribir y ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que garantiza a los pueblos indígenas el derecho de mantener sus costumbres y propias instituciones.

Que, el Consejo de la Judicatura destinará los medios necesarios para la promoción de la justicia intercultural, a fin de lograr la cooperación entre justicia indígena y justicia ordinaria.

Que, el derecho que tienen los pueblos, comunidades y nacionalidades de resolver conflictos al interior de su jurisdicción territorial basados en sus costumbres y derecho propio.

Que, de conformidad al mandato constitucional de administración de justicia indígena, es necesario un reglamento en el que se detalle los principios, pasos a seguir, alcances y límites de esta justicia.

Se expide el presente Reglamento interno para la administración de justicia indígena en la comunidad San Pedro de la parroquia Honorato Vázquez, perteneciente al cantón y provincia del Cañar.

Título I

Disposiciones generales

Art. 1.- Objetivo. - El presente procedimiento (reglamento) tiene por objetivo describir de manera específica y detallada la ejecución de un proceso indígena, puntualizando sus pasos a seguir, sus alcances y límites, dentro de la circunscripción territorial de la comunidad de San Pedro, perteneciente a la parroquia Honorato Vázquez, del Cantón y provincia del Cañar.

Art. 2.- Alcance. - El presente procedimiento (reglamento), es de aplicación obligatoria y exclusiva de la comunidad San Pedro, de la parroquia Honorato Vázquez, perteneciente al cantón y provincia del Cañar.

Art. 3.- Autonomía. - La comunidad San Pedro de Cañar gozará de máxima autonomía, al interior de su territorio para administrar justicia indígena.

Art. 4.- Jurisdicción. – Facultad de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, en tal virtud las autoridades de la comunidad San Pedro de Cañar, tienen la potestad de sancionar y verificar el cumplimiento de las sanciones impuestas, basándose en sus tradiciones ancestrales y derecho propio, dentro de su circunscripción territorial, con participación de las mujeres de la comunidad.

Art. 5.- Competencia. – La potestad de juzgar se encuentra distribuida de conformidad al territorio, por la materia, personas y grados.

Art. 6.- Justicia indígena. - Conjunto de principios encaminados a guardar la armonía en la comunidad y la relación de sus miembros entre sí y con la naturaleza.

Art. 7.- Sanciones. – Con el fin de la purificación de la persona infractora, y ahuyentar a los espíritus malignos o chiqui, se impondrá las siguientes sanciones:

- Pago de multas; devolución de lo robado; baño de agua fría, con ortiga y el fuete; Trabajos comunitarios; en caso excepcional se aplicará la expulsión de la comunidad.

Art. 8.- Autoridades indígenas. – Son autoridades indígenas, las siguientes:

- Los ancianos de la comunidad; los padres y padrinos del infractor; el presidente de la comunidad, con su mesa directiva; el cabildo.

Título II

Principios que rigen la justicia indígena

Art. 9.- Ama killa (no ser perezoso). – Promueve el trabajo y respeto la madre tierra o Pacha mama, el ocioso provoca un desequilibrio y altera la convivencia en la comunidad.

Art. 10.- Ama llulla (no mentir). – Fomenta la sinceridad y la verdad de las personas, consigo mismo y con la comunidad.

Art.11.- Ama shua (no robar). – Establece el respeto hacia los bienes ajenos.

Título III

Procedimiento para la administración de justicia indígena

Art. 12.- Denuncia (Willachina o willana). - Se pondrá en conocimiento del presidente de la comunidad y/o del cabildo de manera clara y oral los hechos suscitados. En lo posterior se citará a la comunidad a una Asamblea General, en la que se hará conocer de los hechos denunciados.

Art. 13.- Etapa de investigación (Tapuykuna o tapuna). - En esta etapa se crearán comisiones para recabar indicios. En caso de contar con los elementos suficientes de convicción, se procederá a citar de nuevo a la Asamblea General ante la cual se dará un informe de los indicios obtenidos de la investigación.

Art. 14.- Confrontación de las partes involucradas (Chimbapurana o nawichina). – Se deben presentar los elementos probatorios de los que las partes se crean asistidos, abriendo un careo o confrontación entre ellos.

Art. 15.- Responsabilidad. - En el caso de demostrarse la responsabilidad de uno de los implicados se propenderá por lograr una conciliación y en esta misma etapa se determinarán las sanciones necesarias.

Art. 16.- Imposición de sanciones (Kishpichirina). - La Asamblea General será la encargada de emitir la resolución determinando la sanción, recalcando que las mujeres juegan un papel muy importante en esta fase, ya que son las encargadas de ejecutar la misma.

Art. 17.- Ejecución de sanciones (Paktachina). – En esta etapa las sanciones establecidas en el art. 7 del presente reglamento, serán ejecutadas por los ancianos de la comunidad, los padres y familiares del infractor, las mujeres y el presidente de la comunidad, en lo posterior se procederá con la purificación de quien alteró el equilibrio de la comunidad, aplicando las sanciones de acuerdo con sus tradiciones ancestrales, restaurando la armonía dentro de la comunidad.

Art. 18.- Intervención del mentor (Kunak). – El mentor en conjunto con la familia del infractor le brindaran consejos, de como debe actuar dentro de la comunidad, haciéndole notar que debe salvaguardar el buen vivir, y que no vuelva a alterar la paz y la tranquilidad de la comunidad ayllukuna allí Kausay.

Art. 19.- Resolución. – Las decisiones a las que se lleguen en todo proceso de administración de justicia indígena deberán ser reducidas a escrito que constará en un libro de actas con la firma del presidente, secretario y los involucrados en el proceso.

Título IV

Límites a la administración de justicia indígena

Art. 20.- Base constitucional de administración de justicia indígena. – La Constitución de la República del Ecuador en los artículos 57 y 171, reconoce a pueblos, nacionalidades y comunidades la administración de justicia indígena con base en sus costumbres y derecho propio, dentro de su circunscripción territorial, con respeto a los derechos humanos.

Art. 21.- Límites objetivos: territorio y competencia. - La comunidad San Pedro de Cañar es competente para conocer y resolver conductas que alteran la armonía en el interior de la comunidad, dentro de su ámbito territorial. Queda prohibido sancionar a personas que no pertenezcan a esta comunidad, o sucesos que no se hayan cometido dentro de su circunscripción territorial.

El incumplimiento de esta disposición acarreará la desnaturalización y el desconocimiento de la justicia indígena ya que se contrapone a lo dispuesto en la norma constitucional, convirtiéndose la actuación de la comunidad de San Pedro en arbitraria e inconstitucional.

Art. 22.- Limites subjetivos:

a) Los derechos humanos. – En todo asunto en el que se instaure un proceso de juzgamiento indígena, se velará por el respeto y garantía de los derechos humanos.

b) Derecho a la vida. – En conformidad con lo determinado en convenios internacionales de Derechos Humanos, en la CRE, como también a la jurisprudencia de la CCE, el reconocimiento a la inviolabilidad a la vida constituye un límite fundamental en la administración de justicia indígena.

c) Derecho a la integridad personal. – Que contempla la integridad física, psíquica y psicológica.

d) Derecho a la libertad. – No contemplará la privación de libertad en la estipulación de sanciones en un procedimiento indígena, ni se privará de la libertad al infractor con fines investigativos.

Art. 23.- Conflictos muy graves. – En el supuesto en el que se determine el cometimiento de delitos graves como: asesinatos, violaciones, brujería y conflictos vecinales, la comunidad no puede conocer estos casos, y lo debe declinar de inmediato a la justicia ordinaria.

Disposición final

El presente reglamento interno de administración de justicia indígena de la comunidad San Pedro, perteneciente a la parroquia Honorato Vázquez, de la provincia del Cañar, cantón Cañar, entrará en vigencia a partir de su aprobación en asamblea general de la mencionada comunidad, con el respaldo de la mayoría de sus miembros.

DISCUSIÓN

El presente estudio fue diseñado para determinar la vulneración de derechos constitucionales por parte del Consorcio de Justicia Indígena y Campesina de San Pedro de Cañar, que al auto determinarse como tal, desnaturaliza por completo la administración de justicia en esta materia, en virtud que se reconoce a pueblos, nacionalidades y comunidades, mas no a consorcios, el ejercicio de esta potestad jurisdiccional, tornándose esta actuación en invalida, inconstitucional y arbitraria. En este sentido, existe una vulneración a la garantía del debido proceso y a los derechos en el contemplado, por lo que luego de un análisis profundo se establece ciertos límites a la administración de justicia indígena.

Los resultados de la encuesta realizada a los profesionales del derecho, proporcionan soporte concluyente de que son conocedores del reconocimiento constitucional y la facultad jurisdiccional de las nacionalidades, pueblos y comunidades. Así como también que existe una evidente vulneración a la garantía del debido proceso por la actuación del Consorcio de Justicia Indígena y Campesina de San Pedro de Cañar que no se enmarca dentro de lo que dispone la CRE, por lo tanto, se concluye con la determinación de límites a la administración de justicia indígena.

Por lo expuesto, se elaboró un reglamento interno exclusivo para la comunidad San Pedro de Cañar en el que se regulan sus límites, actuaciones y facultades al momento de ejercer la facultad jurisdiccional de administrar justicia que le fue otorgado por mandato constitucional, evitando de esta manera la actuación arbitraria e ilegítima de sus miembros.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la comunidad San Pedro de Cañar por permitir el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Asamblea Genaral de la Organización de Estados Americanos. (30 de Abril de 1948). Carta de la Organización de los Estados Americanos. [Charter of the Organization of American States]. Capítulo II, Principios. Bogotá. Obtenido de https://n9.cl/khd3

Asamblea Genaral de la Organización de Estados Americanos. (4 de 23 de 1993). Protocolo Adicional Sobre Derechos Humanos Protocolo San Salvador. [Additional Protocol on Human Rights Protocol San Salvador]. Obligación de no discriminación. San Salvador: Registro Oficial # 175. Obtenido de https://n9.cl/ez9q

Asamblea General de las Naciones Unidas. (13 de Septiembre de 2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. [United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People]. 107a. sesión plenaria. 61/295. Obtenido de https://n9.cl/04fi

Asamblea Nacional Constituyente. (20 de Octubre de 2008). Constitución de la República del Ecuador. [Constitution of the Republic of Ecuador]. Capítulo cuarto. Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Montecristi, Manabi, Ecuador: Registro oficial No. 449.

Asamblea Nacional Constituyente. (20 de Octubre de 2008). Constitución de la República del Ecuador. [Constitution of the Republic of Ecuador]. Título IV, participación y organización del poder, Capítilo cuarto de la función Judicial y justicia indígena. Monte Cristi, Manabi, Ecuador: Registro oficial No.449.

Asamblea Nacional del Ecuador. (9 de Marzo de 2009). Código Orgánico de la Función Judicial. [Organic Code of the Judicial Function]. Capítulo II. Principios rectores y disposiciones fundamentales. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial Suplemento 544. Obtenido de https://n9.cl/jw2p

Asamblea Nacional del Ecuador. (22 de Octubre de 2009). Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. [Organic Law of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control]. Capítulo IX. Acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. Quito, Pichincaha, Ecuador: Registro Oficial Suplemento 52. Obtenido de https://n9.cl/su7v

Aylwin, J. (2004). Derechos Humanos y Pueblos Indígenas: Tendencias Internacionales y Contexto Chileno.[Human Rights and Indigenous Peoples: International Trends and Chilean Context]. Temuco, Chile: Instituto de Estudios Indígenas/ Universidad de la Frontera. Obtenido de https://n9.cl/spqm

Boaventura, d. S. (2010). Refundación del estado en américa latina, perspectivas desde una epistemología del Sur. [Refounding of the state in Latin America, perspectives from an epistemology of the South]. Recuperado de https://n9.cl/i6s6. Lima: Instituto Internacional de Derecho y Sociedad.

Chisaguano, S. (2006). La población indígena del Ecuador. [The indigenous population of Ecuador]. Obtenido de Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC): https://n9.cl/qp2a

de la Rosa, P. (2010). El debido proceso, sus orígenes, su evolución y su reconocimiento en el nuevo sistema de justicia penal en México. [Due process, its origins, its evolution and its recognition in new criminal justice system in Mexico]. alter, 61-77. Obtenido de https://n9.cl/1az30

Hernández, B. (2014). El procedimiento sumario administrativo a la luz del debido proceso. [The administrative summary procedure in light of due process]. Quito: Universidad Andina Simón Bolivar, Sede Ecuador. Área de derecho. Obtenido de https://n9.cl/eqpx

Ilaquiche, R. (2001). Administracion de Justicia Indígena en la Ciudad: estudio de un caso. [Administration of Indigenous Justice in the City: a case stud]. Yachaikuna, 1-13. Obtenido de https://n9.cl/4zcy8

Llásag-Fernández, R. (2012). Movimiento indígena del Ecuador a partir del siglo XX: visibilizando el resurgir, sus avances y retrocesos. [Ecuador's indigenous movement from the 20th century: making visible the resurgence, its advances and setbacks]. Quito: Fundación Rosa Luxemburg/AbyaYala. Obtenido de https://n9.cl/zcfz

López, L., Narvaéz, C., Erazo, J., & Vázquez, J. (2020). Derecho al debido proceso en los sumarios administrativos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. [Right to due process in administrative summaries in the Organic Law of Intercultural Education]. Iustitia Socialis, 620-640. doi:http://dx.doi.org/racji.v5i1.633

Organización Internacional del Trabajo. (5 de 9 de 1991). Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. [ILO Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples]. Parte I. Política General. Ginebra: Suplemento No. 53. Obtenido de https://n9.cl/jkso

Orunesu, C., Rodríguez, J. L., & Sucar, G. (2001). Inconstitucionalidad y derogacion. [Unconstitutionality and repeal]. cervantesvirtual.com, 11-58. Obtenido de https://n9.cl/5ck4

Ron, X. (2011). El control del constitucionalidad de las decisiones jurisdiccionales indígenas en Ecuador. [Control of the constitutionality of indigenous jurisdictional decisions in Ecuador]. Quito: Repositorio UASB. Obtenido de https://n9.cl/76h3t

Ruiz, N. (2016). La resistencia y la sobrevivencia de la justicia indígena en Colombia. [The resistance and survival of indigenous justice in Colombia]. Rev. Cient. Gen. José María Córdova, 348-375. Obtenido de https://n9.cl/3ba1

Saavedra, Á., Kurikama, A., Burbano, H., Atupaña, N., & Chiriboga, P. (2017). La justicia indígena en San Pedro de Cañar. [Indigenous justice in San Pedro de Cañar]. Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, 1-84. Obtenido de https://n9.cl/3pva

Sánchez, R., Narváez, C., Erazo, J., & Borja, C. (2020). El debido proceso como derecho fundamental en los procesos disciplinarios sancionatorios de los estudiantes universitarios. [Due process as a fundamental right in disciplinary disciplinary processes for university students]. Iustitia Socialis, 101-120. doi:http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i1.604

Sarango, H. (2008). El debido proceso y el principio de motivación de las resoluciones / sentencias judiciales. [Due process and the principle of motivation of judicial resolutions / judgments]. Quitro: UASB-DIGITAL. Obtenido de https://n9.cl/p6la

Sentencia No. 113-14-SEP-CC [Judgment N. 113-14-SEP-CC], 0731-10-EP (Corte Constitucional del Ecuador 30 de Julio de 2014). Obtenido de https://n9.cl/o390

Sentencia No. T-523/97. [Judgment No. T-523/97], T-593-97 (Corte Constitucional de Colombia 15 de Octubre de 1997). Obtenido de https://n9.cl/xhff

Wolkmer, A. C. (2003). Pluralismo jurídico: nuevo marco emancipatorio en América Latina. [Legal pluralism: a new emancipatory framework in Latin America]. Recuperado de https://n9.cl/vz35. CENEJUS, 1-17.

Wray, A. (2000). El debido proceso en la Constitución. [Due process in the Constitution]. Iuris Dictio, 35-47. doi:https://doi.org/10.18272/iu.v1i1.470

Wray-Espinosa, A. (2002). Justicia indígena: Sus límites constitucionales. [Indigenous Justice: Its constitutional limits]. Iuris Dictio, 49-56. doi: https://doi.org/10.18272/iu.v3i6.579

©2020 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).