http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i9.731

Mutación constitucional: matrimonio igualitario a partir de la interpretación de la corte constitucional del Ecuador

Constitutional mutation: equal marriage based on the interpretation of the Ecuadorian constitutional court

Cristina Renata Mendieta-Ferán

cristina.mendieta@psg.ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0003-2435-7592

Juan Carlos Erazo-Álvarez

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0001-6480-2270

Cecilia Ivonne Narváez-Zurita

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-7437-9880

José Luis Vázquez-Calle

jlvazquezc@ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0003-4980-6403

Recibido: 15 de abril de 2020

Revisado: 21 de abril de 2020

Aprobado: 25 de mayo de 2020

Publicado: 08 de junio de 2020

RESUMEN

En esta investigación se analiza el artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) que contiene la institución del matrimonio redactado como la unión de un hombre y mujer, sin embargo, la Corte Constitucional efectuó un cambio informal a dicha norma mediante una sentencia interpretativa, permitiendo el matrimonio entre individuos del mismo sexo, no obstante, cabe mencionar que cualquier cambio a la constitución tiene que ser a través del procedimiento de reforma. Por lo anteriormente expuesto, el objetivo es determinar si la mutación del artículo 67 de la CRE vulneró la seguridad jurídica de la carta magna. La metodología aplicada tiene mayor énfasis en el enfoque cualitativo, sustentado en el análisis y síntesis bibliográfica, respaldado del enfoque cuantitativo de la información tabulada de las encuestas; con lo cual, se concluyó que subsisten los conflictos de la legitimidad y límites de la mutación como cambio informal.

Descriptores: Reforma social; reforma jurídica; igualdad de oportunidades; derechos civiles. (Palabras tomadas del Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

This investigation analyzes article 67 of the Constitution of the Republic of Ecuador (CRE) which contains the institution of marriage written as the union of a man and a woman, however, the Constitutional Court made an informal change to said article by means of an interpretative judgment, allowing same-sex marriage, however, it should be mentioned that any changes to the supreme rule must be through the reform procedure. Based on the foregoing, the objective is to determine whether the mutation of article 67 of the CRE violated the legal security of the constitution. The applied methodology has greater emphasis on the qualitative approach, based on bibliographic analysis and synthesis, supported by the quantitative approach of the tabulated information from the surveys; With this, it was concluded that the conflicts of the legitimacy and limits of the mutation remain as informal change.

Descriptors: Social reform; law reform; equal opportunity; civil and political rights. (Words taken from the UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

El 20 de octubre del 2008 mediante el registro oficial número 449, se publicó la Constitución de la República del Ecuador (CRE), aceptada por la mayoría del pueblo ecuatoriano en consulta popular, que contiene grandes innovaciones (Ávila-Santamaría, 2009). En su artículo 1 de la CRE (2008) instituye que: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos …” uno de los principales cambios que sobresalen a la vista, es el extraordinario peso que el texto constitucional otorga a los derechos redactados en el título segundo de la norma suprema, que se vislumbran en setenta y tres disposiciones, esto no es una simple enumeración de derechos sino que además dota de efectividad a los mismos, en caso de vulneración de derechos que se puede exigir su cumplimiento a cabalidad a través de las garantías, en otras palabras, la norma suprema enunció los derechos constitucionales y además instauró los cauces o procedimientos necesarios para concretar las exigencias a través de mecanismos llamados garantías que efectivizan el cumplimiento de dichos derechos (Aparicio-Wilhelmi, 2008).

Dentro de esta perspectiva, uno de éstos derechos es la seguridad jurídica regulada en la carta magna que dice: “… se fundamenta en el respeto de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes” (Asamblea Constituyente, 2008, art. 82). Esto involucra el deber del estado hacia sus destinatarios para que toda actuación se realice respetando la CRE; además el ordenamiento jurídico obligatoriamente tiene que estar formado por una normativa previamente establecida, comprensible y disponible para el conocimento público; y, finalmente las autoridades públicas solo podrán realizar las facultades y atribunaciones determinadas constitucional o legalemente (Corte Constitucional del Ecuador, 2016).

La constitución como norma suprema es creada con el propósito de permanencia indefinida, sin embargo, esta no puede concebirse como una norma inalterable o impermeable al progreso histórico, provocando cambios que son modificaciones a una o más disposiciones constitucionales. Éstos cambios constitucionales pueden ser clasificados según dos criterios: el primero, de carácter formal llamado reforma, que es el procedimiento reglamentado en el texto constitucional; y, el segundo de carácter sustantivo o informal, denominado mutación, es aquel que provoca un cambio a la noción, significado y alcance de una disposición sin modificar su texto constitucional, y que no tiene un procedimiento positivizado en la norma suprema (Tajadura-Tejada, 2018).

La doctrina ha desarrollado múltiples clasificaciones sobre las mutaciones constitucionales, no obstante, la investigación más relevante es aquella del jurista (Dau-Lin, 1932), y en esta investigación se analizará únicamente la mutación a través la interpretación de los tribunales o cortes constitucionales. La CRE en su texto establece que el procedimiento para efectuar cualquier cambio será a través de la reforma constitucional que se puede realizar mediante la Asamblea Nacional (función legislativa) o mediante la voluntad del pueblo ecuatoriano por la consulta popular y de la revisión de la CRE no hace ninguna mención sobre la mutación constitucional, empero, la doctrina ha estudiado esta figura jurídica. En el año 2019, en el Ecuador se originó una mutación del artículo 67 de la CRE realizada por una interpretación de la Corte Constitucional del Ecuador, quienes son el máximo órgano de control, interpretación constitucional y administración de justicia en esta materia, acorde lo ordenado en la disposición 429 de la CRE.

En las sentencias sobre el matrimonio igualitario: 010-18-CN y 11-18-CN, se realizó un cambio informal del artículo 67 de la CRE (2008) que dice textualmente: “… el matrimonio es la unión entre un hombre y mujer…”, no se alteró su texto, pero si se cambió el significado, alcance y contenido, resolviendo que las parejas homosexuales puedan acceder a la institución jurídica del matrimonio. En virtud de los antecedentes expuestos, el problema de investigación es: ¿Cómo determinar si la mutación del artículo 67 de la CRE vulneró el derecho a la seguridad jurídica? Por lo anteriormente expuesto, el objetivo consiste en determinar si la Corte Constitucional al interpretar el matrimonio igualitario en el Ecuador vulneró la seguridad jurídica por la reforma informal conocida como mutación constitucional, desde ésta perspectiva es importante mencionar que éstas sentencias son justas pero no apegadas a derecho.

Referencial teórico

Derecho a la seguridad jurídica

En el año 2016 la Corte Constitucional del Ecuador enfatizó que la institución de seguridad jurídica ha sido considerada como el elemento esencial y patrimonio del Estado que atestigua el respeto de los poderes públicos a la norma suprema y a la ley; además, es la confianza en el orden público; y finalmente, la certeza sobre el derecho positivo y vigente. En concordancia con el párrafo anterior, la corte también ha señalado que la seguridad jurídica es un derecho en el modelo de estado constitucional de derechos y justicia, cuyo fundamento es el respeto de la CRE, siendo la máxima norma del ordenamiento jurídico, cuyo cumplimiento recae en todos sus destinatarios y autoridades públicas. En adición, la seguridad jurídica puede ser considerada como garantía de la certeza jurídica, puesto que, determina una obligación en la aplicación de normas previas, claras y publicas por parte de las autoridades estatales (Corte Constitucional del Ecuador, 2016).

La seguridad jurídica contiene dos dimensiones: una objetiva denominada corrección estructural o previsibilidad, que hace referencia a la formulación adecuada de las normas del ordenamiento jurídico; y, otra subjetiva conocida como corrección funcional o certeza, que es el cumplimiento del derecho por parte de sus destinatarios y especialmente por los órganos encargados de su aplicación. La corrección estructural se configura a través varios principios que son: lege promulgata, lege manifiesta, lege plena, lege stricta, lege previa, lega perpetua (Rodas-Cordero, Erazo-Álvarez, Pinos-Jaén, & Narváez-Zurita, 2020).

Lege promulgata o promulgación: la normativa jurídica debe estar positivizada en un texto escrito (derecho positivo) y además se debe dar a conocer la ley a sus destinatarios mediante sus registros oficiales, puesto que, no existe mayor inseguridad que vivir en el desconocimiento de las consecuencias de los propios actos y las acciones de los demás (Carbonell-Sánchez, 2004).

Lege manifiesta o la existencia de claridad de las normas, que sean comprensibles y eludan las expresiones ambiguas, equívocas u oscuras para evitar confusión o su doble sentido a sus destinatarios. La claridad requiere una descripción unívoca de los supuestos de hecho y una limitación de las consecuencias jurídicas, con la finalidad de evitar la discrecionalidad o distintos criterios de los órganos facultados para su aplicación (Pérez-Luño, 2000).

Lege plena: este principio es conocido con el aforismo latín nullo crimen nulla poena sine lege que traducido al español significa que no existe crimen ni pena sin previa ley, consecuentemente, las conductas que importen en derecho deben estar previamente tipificadas en un texto normativo e involucra la ausencia de lagunas normativas en el ordenamiento jurídico que provocan de inseguridad jurídica. Siempre debe existir una respuesta normativa ante una conducta que importe en derecho y para ello, los ordenamientos jurídicos instituyen un sistema de fuentes de derecho, mediante el cual, evitan los problemas de antinomia, analogía e interpretación extensiva de la normativa vigente (Zavala-Egas, 2011).

Lege stricta o principio de reserva de ley: trata que ciertas conductas del ser humano solo pueden ser reglamentadas mediante una ley, como por ejemplo: el ejercicio de derechos y garantías constitucionales, modificar la estructura política-administrativa del estado, tipificar infracciones y establecer sanciones (responsabilidad penal), el régimen tributario (el establecimiento de impuestos), eliminando la posibilidad de que esos bienes puedan ser reglados por las demás fuentes de derecho o por diferentes al órgano legislativo.

Lege previa: este principio se basa en el fundamento que las leyes solo rigen para el futuro, haciendo con ello, posible que las consecuencias jurídicas de las conductas sean previsibles, es decir, que el individuo conozca previamente los efectos de los comportamiento que atañan en derecho. Esto conlleva a la aplicación del efecto de irretroactividad de la ley, es decir, que la ley solo rige para lo venidero, no tiene efecto retroactivo, una ley solo empieza a regir a partir de su publicación en el registro oficial (Carbonell-Sánchez, 2004).

Lege perpetua: este principio erige que el ordenamiento jurídico debe ser estable con el objetivo que sus destinarios conozcan y ajusten su conducta a lo reglamentado. La estabilidad del derecho es necesaria para generar certeza en su contenido y éste principio constituye la base para dos instituciones jurídicas: cosa juzgada (es la característica que las decisiones judiciales estén firmes y no se pueda interponer un recurso procesal alguno), y derecho adquiridos (los derechos son aquellas facultades reconocidas en el ordenamiento jurídico y frente a la posibilidad de un eventual cambio en la legislación no afecte en lo posterior, es decir, que no se aplique la ley con efecto retroactivo) (Zavala-Egas, 2011).

La otra dimensión de la seguridad jurídica, es la subjetiva llamada también corrección funcional o certeza, alude a que la seguridad jurídica requiere que se garantice el cumplimiento de la normativa regulada en el ordenamiento jurídico a los destinatarios y a las autoridades estatales. Esta segunda dimensión o acepción de la seguridad jurídica se conduce a la presunción de conocimiento del derecho y la prohibición de invocar su ignorancia; y, en adición, el cumplimiento del principio de legalidad por parte de las autoridades estatales, quienes solo pueden realizar lo que están autorizados por la normativa, es decir, solo lo que está mandado, prohibido o permitido (Pérez-Luño, 2000).

La noción del derecho a la seguridad jurídica ha sido formulada por la Corte Constitucional, la ha regulado de la siguiente manera: en primer lugar, la seguridad jurídica puede ser considerada como un derecho y garantía, que admite que el contenido del ordenamiento jurídico ecuatoriano, sea observado y aplicado en toda actuación estatal, provocando de esta manera en los individuos el respeto y efectividad de los derechos constitucionales. En consecuencia, el derecho a la seguridad jurídica se efectiviza mediante el respeto a los derechos y asegura que una situación jurídica no sea cambiada sino de conformidad con los procedimientos establecidos. En adición, este derecho se encuentra ligado con la confianza de los destinatarios con el orden jurídico y la sujeción a todos, situación que se relaciona con el derecho al debido proceso en la garantía del cumplimiento de las normas.

En segundo momento, el derecho a la seguridad jurídica prescribe las condiciones obligatorias del poder estatal para establecer un sistema jurídico válido y eficaz, que cumpla con sus objetivos y evite las situaciones del poder puedan colisionar la seguridad jurídica del ordenamiento. Esto hace referencia que los operadores de justicia deben observar y acatar la creación y aplicación de la normativa jurídica, otorgando confianza a sus destinatarios (la persona que demanda un derecho, contra quien va dirigida esa acción y de los administradores de justicia sean competentes y se abstengan de realizar actos o resoluciones arbitrarias) (Corte Constitucional del Ecuador, 2016).

En último lugar, la seguridad jurídica como principio en el derecho, es el conocimiento seguro y claro del ordenamiento jurídico que representa a su vez, seguridad en sus destinatarios y autoridades, éstos últimos solo pueden efectuar lo que la ley o constitución manda, prohíbe o permite. El Estado como ente representativo del poder público de las relaciones en sociedad, no solo se limita a establecer los límites y normativa a seguir, sino que, tiene el deber de establecer seguridad y confianza en el poder político, jurídico y legislativo (Corte Constitucional del Ecuador, 2015).

Una vez analizado el derecho a la seguridad jurídica desde sus dimensiones objetiva y subjetiva, es ineludible precisar la reforma como el único procedimiento reglamentado en la CRE para sus cambios, generando unidad en el ordenamiento jurídico y además establece las reglas escritas para dichas modificaciones. Según (Benavides-Ordoñez, 2016), la reforma es aquel proceso de carácter técnico jurídico, mediante el cual, se realiza modificaciones en la norma suprema, con el objetivo que la normalidad y normatividad tengan conformidad y coherencia garantizando la continuidad del ordenamiento jurídico y guardando su legalidad de origen, puesto que, su procedimiento nace de la misma constitución.

De la misma manera, el autor (Tajadura-Tejada, 2018), señala que la reforma es un tipo de cambio constitucional formal que se identifica por la presencia de un conjunto de límites formales o procedimentales. Cuando en el texto constitucional se establece el poder de reforma, se regula su funcionamiento y se disciplina jurídicamente su actuación, queda completamente claro la distinción entre el poder constituyente y el de reforma, que en la medida en que aparece es reglado y ordenado por la norma suprema, lo convierte en un poder limitado, no solo formal sino materialmente. Los límites de la reforma son: autónomos y heterónomos.

La reforma constitucional tiene cuatro funciones: la primera, es eludir que la norma suprema permanezca desactualizada de las modificaciones cambios sociales y políticos, para ello, el objetivo es impedir que existan conflictos de normalidad y normatividad, es decir, que exista un medio para armonizar los supuestos fácticos de la realidad con la actualización de los preceptos normativos; su segunda función es establecer un procedimiento claro y preciso para efectuar cambios, de ésta manera mejorar el ordenamiento jurídico para que sus elementos fundamentales se conserven en el tiempo, respetando la voluntad del constituyente originario y permitiendo la certeza y seguridad jurídica de los individuos relativo a la estructura del estado en su ámbito interno.

La tercera función es prescindir de las lagunas que son de dos tipos: descubiertas (el poder constituyente conocía la necesidad de una normatividad y la omitió) y ocultas (el constituyente al momento de reglamentar la constitución no existía esta realidad o no pudo prever que nacería nuevas realidades) y finalmente la cuarta función es preservar el pacto que supone la constitución, puesto que fue elegido por la mayoría de una comunidad y se expresa su voluntad en el texto fundamental (Benavides-Ordoñez, 2016).

La CRE (Asamblea Constituyente, 2008), regula la reforma que la clasifica en tres tipos: enmienda (artículo 441), reforma parcial (artículo 442) y nueva carta magna (artículo 444), éstos se diferencian por la rigidez en la exigencia de sus procedimientos, lo cual va ligado a los temas que pueden ser modificados por cada uno de ellos. El análisis se centrará en la enmienda constitucional que es un cambio formal que no modifica la estructura fundamental del Estado, su carácter y elementos constitutivos, excluye la restricción de derechos y garantías o el procedimiento de reforma, para ello, la convocatoria puede ser por dos opciones: 1) Consulta popular: mediante referéndum convocado por el presidente de la república o por el respaldo del 8% de firmas del registro electoral; y 2) Asamblea nacional: la iniciativa parte del órgano legislativo con una aprobación de la tercera parte del total de asambleístas. El proyecto se realizará en dos debates, el segundo debate se efectuará treinta dias posteriores al año de realizado el primero. La aprobación de la enmienda, solo se obtiene con el respaldo de las dos terceras partes de los asambleístas.

Derecho a la familia como garantía para el acceso a la institución del matrimonio

La familia es el núcleo humano afectivo, con un proyecto de vida común y realización personal, sin embargo, esta figura jurídica a lo largo de la historia ha ido cambiando y evolucionando en razón a los principios y derechos de cada sociedad con la finalidad de reivindicar la igualdad, dignidad humana y libertad, por ello, se han generado grandes cambios relativos a la concepción cultural de la familia (Barahona-Nejer, 2015), en este sentido, el concepto de familia es un núcleo humano afectivo que varía en función de un espacio-tiempo y se funda como el pilar fundamental de las relaciones humanas organizadas (Ordeñana-Sierra & Barahona-Néjer, 2016).

La protección constitucional de la familia según (Valpuesta-Fernández, 2006) tiene un doble enfoque: interior y exterior. La primera (interior) hace referencia a la regulación de derechos y obligaciones de sus integrantes, nacimiento, crisis y extinción; y la segunda (exterior) hace énfasis al establecimiento de mecanismos e instrumentos normativos que tienden a garantizar sus necesidades y que se crean a través de políticas públicas.

Un gran avance de la CRE (2008), es que se reconoce la familia en su diversidad y dice:

Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal (Asamblea Constituyente, 2008, art. 67).

La expresión de diversidad de la familia significa que se acepta la familia tradicional (padre, madre e hijos) y otros más. Los diversos tipos de familia ha sido analizado por la doctrina y fuentes de derecho que la han reconocido y protegido, debido al cambio social que la institución que experimenta continuamente, como, por ejemplo, existen familias: nuclear o tradicional, que está conformada por los padres (papá, mamá e hijos); monoparental, está compuesta por un papá y descendiente o una mamá y descendiente; ensamblada o reconstruida, es aquella resultado de una relación compleja que involucra hijos producto de una relación afectiva anterior y parientes cercanos de cada miembro de la pareja actual; de crianza, se forma cuando un menor de edad ha sido separado de su familia biológica y debe ser integrado a una distinta para lograr una protección y desarrollo integral del infante; homoparental, está integrada por personas del mismo sexo, quienes, en aplicación de la tecnología sobre la reproducción asistida tienen la posibilidad de procrear y ser padres (Ordeñana-Sierra & Barahona-Néjer, 2016).

La Corte Constitucional del Ecuador (2017) manifiesta que la familia es la célula fundamental de una comunidad que genera lazos jurídicos o de hecho y que se fundamenta en la igualdad de derechos y oportunidades de sus miembros. En esta noción se añade que la efectividad de los derechos involucra el respeto por la diversidad de identidades y proyectos de vida que los seres humanos que se edifican en función de su dignidad, consecuentemente se forman vínculos afectivos que forman una familia con vínculos de elementos materiales e inmateriales, formando lazos conjuntos y solidarios forjando su presente y futuro entre dos personas son o sin hijos (Corte Constitucional del Ecuador, 2018).

El fundamento de la familia pasó de ser una estructura patriarcal, política y heterosexual, a estar basada en la libertad, dignidad y lazos afectivos, de convivencia y ayuda mutua que forjan las relaciones humanas, la llamada cultura de amor ha liberado de las ataduras mentales a hombres y mujeres, víctimas de un modelo opresor familiar, para deducir que el hogar es el sustento del equilibrio y libre desarrollo de la personalidad. Es necesario abordar la familia homoparental, que son uniones afectivas constituidas legalmente o, de hecho, por personas del mismo sexo, quienes tienen la posibilidad de acceder a las técnicas de reproducción asistida para cumplir el fin de procreación si así lo desean (Ordeñana-Sierra & Barahona-Néjer, 2016).

La CRE en su artículo 67 aborda dos instituciones la familia y matrimonio, en cuanto la primera se basa en principio de diversidad e igualdad de sus integrantes. La diversidad es el reconocimiento de múltiples tipos de familia y en lo relativo a la igualdad de sus miembros, se refiere a los vínculos jurídicos y de hecho en las mismas condiciones a todos sus integrantes. El derecho a la familia es un derecho constitucional y constituye un derecho-fin al que se otorga a todo ser humano sin discriminación, mientras que el matrimonio es Mientras el matrimonio es una unión entre dos personas para formar una familia (derecho medio), el derecho a la familia es el genérico y el matrimonio es lo particular. En consecuencia, el matrimonio es un derecho constitucional que permite el ejercicio del derecho a la familia (Corte Constitucional del Ecuador, 2019).

El origen de la palabra matrimonio providen del latín mater-tris (madre) y munium-nis (oficio), traducido al español es el oficio de ser madre, lo que significa que la carga o el cuidado de los hijos recae directamente en la madre, ya que ella quien gestó al nuevo ser por nueve meses y alumbro a ese ser, mientras que el padre solo los engendro, sin embargo, en otro idioma como el inglés, marriage es relacionado con el palabra marido (Parra-Benítez, 2017). El matrimonio es una de las instituciones tradicionales del derecho de familia que se sustenta en la familia y sociedad, esta institución jurídica tiene una regulación jurídica, social y religiosa (Torres-Sánchez & Puchaicela-Huaca, 2019).

Desde la visión del derecho romano, fundamentó al matrimonio como la convivencia del hombre y la mujer, con el objetivo de ser marido y mujer, cumplir fines como la procreación, educación de los descendientes y se reconocen como cónyuges ante una sociedad. Esta concepción ha sido adoptada por múltiples naciones de Latinoamérica, que se requiere de tres condiciones: a) procreación, b) libre consentimiento; y, c) heterosexualidad (Barahona-Nejer, 2015).

En lo concerniente a la procreación ha sido cuestionada, puesto que, no es una finalidad esencial y así lo determina la misma norma suprema al reconocer el derecho a la libertad sexual, como una decisión personal respecto tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y decidir cuándo y cuantos hijas o hijos tener, en otras palabras, cada persona en base a su derecho a la libertad tiene la decisión sobre vida y salud reproductiva (Espinoza-Campoverde, 2020). El artículo 81 del Código Civil antes de ser reformado por la sentencia de la (Corte Constitucional del Ecuador, 2019), señalaba que el matrimonio es un contrato por el cual un hombre y mujer se unen son el vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, lo que se puede deducir que la procreación no es un fin constitucional sino legal, sin embargo, este no significa que sea una obligación jurídica que deba ser un requisito para la validez del matrimonio, puesto que, la procreación recae en la autonomía de la voluntad específicamente en la vida privada de la personas que tienen la opción de elección de elegir o no la procreación.

Otro elemento es la libertad de voluntad de los intervinientes, que conlleva a dos aspectos: a) la facultad de elección sobre contraer o no matrimonio, y b) la elección con la persona con quien se va a casar, que se liga con las convicciones y creencias íntimas de la dignidad humana (Rodríguez-Sarmiento, Erazo-Álvarez, Borja-Pozo, & Narváez-Zurita, 2020). Finalmente, el matrimonio se origina de la posibilidad de la unión entre dos seres humanos quienes de forma libre y capaz acoplan sus voluntades para consumar un proyecto de vida común, las particularidades físicas o preferencias sexuales del contrayente son irrelevantes siempre y cuando el contrato se efectué con libertad e igualdad (Barahona-Nejer, 2015).

Y finalmente el requisito de la heterosexualidad, para ello, la norma suprema ha instaurado el principio de igualdad y no discriminación, dejando sin fundamento este requisito, pues, el mismo derecho de acceder a la institución del matrimonio tiene una pareja heterosexual como una pareja homosexual (Asamblea Constituyente, 2008). Los fines del matrimonio dentro del derecho de familia tomado en consideración su evolución y actualidad en el Ecuador, se pueden distinguir así: 1) fortalecer la formación de las personas, 2) fomento y respeto de los deberes religiosos y convicciones personales, 3) la participación en el desarrollo de la sociedad (Torres-Sánchez & Puchaicela-Huaca, 2019).

Mutación por vía interpretativa de la Corte Constitucional del Ecuador

La exigencia de actualizar la constitución y su ajuste a la realidad cambiante, otorga dos opciones para ello, una es la reforma que ya fue analizada en párrafos anteriores y otra es la mutación constitucional, entendida como el cambio del significado, alcance o contenido de una norma constitucional sin alterar su texto, aquella es considerada como una reforma informal a la carta magna (López-Cadena, 2009), en ese mismo contexto, el autor (De-Vega, 1991) conceptualiza la mutación constitucional como medio de mudanza informal de la carta magna, efectuando cambios sin seguir el procedimiento denominado reforma que se encuentra reglamentado en la misma carta magna.

La mutación constitucional como una forma válida de alterar el contenido de una constitución ha sido poco ilustrada, sin embargo, la doctrina ha tratado de justificarla como una reforma informal (López-Rueda, 2017), aunque subsisten varios problemas no resueltos sobre su origen, justificación y límites que vulneran directamente a la seguridad jurídica así como también la supremacía y rigidez constitucional, por ello, es aconsejable que en ciertas ocasiones solo se active el procedimiento de reforma (Tajadura-Tejada, 2018).

La doctrina ha efectuado varias clasificaciones de la mutación constitucional, sin embargo, la investigación más notable es la del autor (Dau-Lin, 1932), que la divide en cuatro tipos: 1) mutaciones por prácticas políticas que no se contraponen al texto constitucional; 2) mutaciones por prácticas que se contradicen al texto constitucional; 3) mutaciones por desuso de las atribuciones constitucionales o legales 4) mutaciones por interpretación del contenido de la constitución efectuada por los tribunales o cortes constitucionales, que alteran el significado, alcance o contenido de las normas.

La interpretación constitucional está asignada típicamente a los tribunales constitucionales, que ha dado surgimiento a una figura jurídica llamada mutación, que permite la posibilidad de adaptar las normas constitucionales a la realidad sin alterar su texto (Campos-Monge, 2006), aquella puede ser entendida como un mecanismo altenativo a la vía de la reforma constitucional, sin embargo, ha generado problemas en la seguridad jurídica, competencia y riesgos en el principio democrático.

El primer problema trata sobre la inseguridad que provoca en el ordenamiento jurídico, puesto que, bajo la interpretación de un juez constitucional pueda llevar a cabo una reforma mediante la mutación, pero, esto lleva la falta de certeza, puesto que, lo que hoy se considera que tiene un derecho puede que mañana sea reformado por un juez mediante su decisión. El segundo problema la incompetencia, puesto que, la competencia recae de la constitución o ley, y en ninguna parte de ellas menciona que el juez constitucional tiene competencia para reformar la carta magna (Torres-Pérez, Narváez-Zurita, Pinos-Jaén, & Erazo-Álvarez, 2020).

Y el tercer problema, recae sobre los riesgos al principio democrático, en la constitución erige que la reforma puede ser a través del órgano legislativo o voluntad del pueblo. Estos tres problemas se intentan resolver a través de la teoría dinámica-normativa y para ello, es necesario se justifica a través del contenido normativo, realidad constitucional, valoración del criterio jurisprudencial y dinámica-normativa como cambio intenso en el contenido normativo (López-Cadena, 2009).

En el Ecuador, la Corte Constitucional, es el máximo órgano de control e interpretación constitucional y de administración en esta materia, quienes se tornan en defensores del modelo estatal de derechos y justicia, consecuentemente, se convierte en el primer y principal guardián del texto constitucional, sin que sean los únicos. La Corte Constitucional del Ecuador por la competencia de interpretación a través del control constitucional o administración de justicia mediante las garantías jurisdicciones, puestas a su discernimiento ha ido cambiando diversas de las instituciones de la CRE (Masapanta-Gallegos, 2017), específicamente la institución del matrimonio, que fue modificada mediante la emisión de dos sentencias: 0010-18-CN y 11-18-CN/19, de fecha doce de junio del dos mil diez y nueve, produciendo un cambio informal en la CRE denominado en la doctrina como mutación constitucional.

El siete de agosto del 2018, los señores: Rubén Dario Salazar Gómez y Carlos Daniel Verdesoto Rodríguez, entablaron una acción de protección en contra del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador de Quito, porque dicha institución se negó a celebrar el contrato matrimonial entre los accionantes, en virtud, que ambos son personas de sexo masculino y la normativa jurídica vigente no lo permite. El diez y seis de agosto de 2018, la jueza a cargo de la Unidad Judicial de lo Civil de Quito, luego de la respectiva audiencia pública suspende la acción previo a resolver el fonfo y envia a consulta a la Corte Constitucional del Ecuador sobre la constitucionalidad de los artículos 81 del Código Civil y 52 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos (normativa sobre el matrimonio entre un hombre y mujer).

La Corte Constitucional del Ecuador mediante acción de consulta número 10-11-CN, determina la compentencia en el juez Dr. Ali Lozada Prado, quien luego del procedimiento constitucional y legal, resolvió declarar inconstitucional la expresión “hombre y mujer” redactadas en los artículos 81 del Código Civil y 52 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos, y se elimina la finalidad del matrimonio de la “procreación”, mediante sentencia modulativa cambia la expresión “hombre y mujer” por “dos personas”, de esta manera se permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo (Corte Constitucional del Ecuador, 2019).

Otro caso fue el de los señores: Efraín Enrique Soria Alba y Ricardo Javier Benalcázar Tello, quienes solicitaron la celebración del matrimonio en el Registro Civil en fecha trece de abril del 2018, sin embargo, un mes después, se negó la solicitud de matrimonio fundamentado que solo existe en la normativa jurídica del matrimonio entre un hombre y mujer. El nueve de julio del 2018, los accionantes presentaron una acción de protección cuya fundamentación es la aplicación obligatoria de la Opinión Consultiva OC 24/17. El catorce de agosto del 2018, el magistrado de la Unidad Judicial de Tránsito de Quito, en la sentencia de primera instancia, se resolvió que no existe afectación de ningún derecho constitucional y resolvió declarar improcedente la acción de protección, en la misma audiencia, se interpuso recurso de apelación y el diez y ocho de octubre del 2018, recayó la competencia en el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Pichincha, cuyos jueces suspendieron el procedimiento y remitieron a la Corte Constitucional de Ecuador para consulta de constitucionalidad de los artículos 81 del Código Civil y 52 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos; análisis, interpretación y efectos de la Opinión Consultiva OC 24/17; y, la noción y alcance del artículo 67 de la CRE.

El veinte de febrero del 2019, se sorteo la causa, cuya competencia reincidió en el juez ponente Dr. Ramiro Ávila Santamaría y luego del procedimiento constitucional y legal, se resolvió declarar la constitucionalidad de las normas consultadas pero mediante vía interpretación se efectuó una mutación del artículo 67 de la CRE, permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Corte Constitucional del Ecuador, en la decisión mediante la vía interpretativa resolvió que la OC 24/17 es vinculante, ya que forma parte del bloque de constitucionalidad para reconocer derechos o determinar el alcance de dichos derechos en el Ecuador (Corte Constitucional del Ecuador, 2019).

MÉTODO

La presente investigación fue de carácter no experimental, de tipo mixta, mediante la utilización de los métodos: inductivo-deductivo, que ayudó para analizar la información teórica. Histórico-lógico para levantar información con el fin de conocer la situación de las variables y el analítico-sintético, que se pudo estudiar algunos inconvenientes que afectan de manera directa a la problemática (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 2014). La aplicación de todos estos métodos permitió analizar la constitución, leyes, doctrina, jurisprudencia, derecho comparado y referencias bibliográficas como parte de la población del estudio, documentación que fue respaldada a través del análisis estadístico de las encuestas aportando a la construcción de aportes reflexivos teóricos en el campo del derecho constitucional (Merchán-Castillo, Erazo-Álvarez, Pinos-Jaén, & Narváez-Zurita, 2020).

Universo de estudio y tratamiento muestral

Se utilizó el muestreo por conveniencia que es una técnica de muestreo no probabilístico y aleatorio que está formado por los casos disponibles a los cuales se tiene acceso y la disponibilidad de las personas de formar parte de la investigación, que, en este caso, fueron encuestados 15 abogados especialistas en materia constitucional a través de la plataforma “Google Forms”.

Tratamiento estadístico de la información

Se obtuvieron datos a mediante cuestionarios y a través de los formularios realizados por Google (https://docs.google.com/forms), estos fueron procesados en tablas de datos que recopilan las respuestas de las personas involucradas en la investigación, y se tabulan los resultados más importantes en el programa Microsoft Excel versión 2019 (Erazo-Álvarez & Narváez-Zurita, 2020).

RESULTADOS

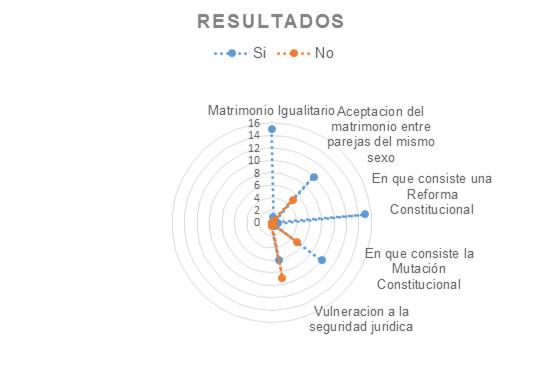

A continuación, se presenta la Tabla y la Figura

1 con el resumen de los resultados obtenidos, clasificados según las variables

definidas en el instrumento de investigación aplicado.

Tabla 1

Resultados de la encuesta aplicada abogados especialistas en materia Constitucional

|

|

Resultado % |

||

|

Variable |

Pregunta |

Si |

No |

|

Matrimonio Igualitario |

Conoce Usted. ¿Si el matrimonio entre parejas del mismo sexo está permitido en Ecuador? ¿Conoce Usted a cerca de las sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador sobre el matrimonio igualitario? |

100,00%

100,00%

|

0,00%

0,00%

|

|

Aceptación del matrimonio entre parejas del mismo sexo |

¿Está Usted, de acuerdo con el matrimonio entre parejas del mismo sexo? |

66,67% |

33,33% |

|

Reforma Constitucional |

Conoce Usted. ¿En qué consiste una reforma constitucional? |

100,00% |

0,00% |

|

Mutación Constitucional |

Conoce Usted. ¿En qué consiste la mutación constitucional? |

66,67% |

33,33% |

|

Vulneración a la seguridad jurídica |

¿Considera Usted que la Corte Constitucional podía cambiar el alcance, contenido y significado del derecho al matrimonio regulado en el artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador? |

40,00% |

60,00% |

Fuente: Investigación de campo

Figura 1 Representación gráfica de los resultados. Fuente: Investigación de campo

En los resultados se puede evidenciar que, la totalidad de los encuestados coligieron que tienen conocimiento sobre el matrimonio igualitario y las resoluciones interpretativas vertidas por la Corte Constitucional del Ecuador para el acceso de personas del mismo sexo a dicha institución jurídica, adicional a ello, respondieron positivamente a la aceptación del matrimonio igualitario en el Ecuador. En cuanto a la reforma constitucional, los encuestados en su totalidad manifestaron que conocen sobre su procedimiento y trámite, como el procedimiento para efectuar cambios en la Constitución. Así mismo, sobre la mutación constitucional, en la mayoría de los encuestados han indicado tienen conocimiento, sin embargo, presenta inconvenientes puesto que no se encuentra positivizado en la norma suprema y además de las investigaciones de juristas no han podido determinar su legitimidad y los límites para su aplicación.

En concordancia con los resultados de las encuestas, se encuentra la postura en la entrevista del matrimonio igualitario y las consecuencias entorno a los derechos, el constitucionalista Dr. Salim Zaidán, quien expone que la mutación del matrimonio igualitario afecta a la sociedad política por la falta de acatamiento al ordenamiento jurídico, específicamente por la inobservancia de los procedimientos, en el caso concreto, la sentencia número 11-18-CN-19, es políticamente correcta, ya que responde a una reivindicación de derechos de la comunidad LGBT, pero es jurídicamente incorrecta por el procedimiento escogido por los activistas y bajo la figura de la interpretación se ha reformado la constitución (Zaidán, 2019).

En este contexto, se puede concluir mediante la encuesta realizada que la Corte Constitucional del Ecuador no podía reformar la Constitución bajo la figura de la mutación constitucional por vía interpretativa, cambiando el alcance, contenido y significado del matrimonio regulado en el artículo 67 de la CRE, consecuentemente se efectuó una vulneración a la seguridad jurídica del ordenamiento jurídico.

PROPUESTA

Habiendo tabulado los resultados de las encuestas y el análisis de jurisprudencia, doctrina, normativa jurídica ecuatoriana y derecho comparado, se concluye que la mutación constitucional como reforma informal de la Constitución presenta inconsistencias sobre su legitimación (origen) y los límites, sin embargo, a fin de evitar vulneraciones a la seguridad jurídica, existe una aproximación a su concepto normativo que contiene los siguientes aspectos en ser tomados en consideración:

1. Origen de la mutación: la mutación en sus orígenes ha sido concebida como el cambio informal en el contenido normativo de una disposición, sin que altere su tener literal, modificando el significado, noción y alcance de dicha disposición. Las mutaciones son consideradas como reformas informales de la Constitución.

2. Concepto normativo: la noción de concepto normativo está integrado por las piezas jurídicas que componen un derecho, éstas son: lo jurídicamente positivizado (sistema de fuentes de derecho) y la realidad constitucional.

3. Realidad constitucional: la norma constitucional está conformada por el programa normativo (texto de la norma) y ámbito normativo (que contiene la realidad constitucional). El concepto de realidad constitucional contiene dos perspectivas: originaria (fundamento ideológico originario) y expectante (fundamento ideológico evolutivo).

4. Valoración del criterio jurisprudencial: el juez se encuentra en la obligación de lograr la efectividad de los derechos y, por lo tanto, debe encontrar criterios más capaces para lograr tal fin, debe entonces introducir cambios intensos en los contenidos normativos de aquellos, para entender mejor una realidad fáctica existente.

5. Dinámica-normativa: el concepto de mutación debe ser entendido desde la teoría dinámica-normativa, por un lado, pretenda ser dinámica por acoger la presencia de la evolución histórica de los derechos y por otro que propugne la seguridad jurídica desde la que solo se aceptan dichos cambios dentro de los límites constitucionales.

Figura 2. Mutación constitucional desde la teoría dinámica-normativa

Por lo tanto, la propuesta de esta investigación se ha centrado en el análisis de la mutación constitucional del matrimonio a partir de la interpretación de la Corte Constitucional del Ecuador, en sus sentencias número 10-18-CN-19 y 11-18-CN-19, se cambió el contenido, alcance y significado del artículo 67 de la CRE, su texto escrito permanece intacto pero con dicha modificación se dio paso al matrimonio igualitario, pese que la doctrina ha intentado dar una justificación a la figura de la mutación constitucional, todavía existen inconvenientes en su legitimidad y límites, la teoría que más se ha aproximado a intentar dar una solución es la dinámica-normativa que conceptualiza la mutación que por un lado pretenda ser dinámica por acoger la presencia de la evolución histórica de los derechos y, por otro lado, respete la seguridad jurídica desde que sólo se acepte el cambio dentro de los límites constitucionales.

Pese a lo anteriormente expuesto, en la revisión de la jurisprudencia y normativa ecuatoriana, no existe una justificación clara y comprensible de la figura jurídica de la mutación constitucional, y en el caso del matrimonio igualitario se ha introducido este cambio informal en la CRE, siendo cuestionado todavía como una vulneración de la seguridad jurídica por parte de la Corte Constitucional del Ecuador, ya que el procedimiento positivizado en la norma suprema para efectuar cambios es la reforma.

DISCUSIÓN

Las constituciones son creadas en principio, con el afán de permanencia, sin embargo, ninguna norma suprema puede concebirse como inmutable o impermeable al cambio histórico, por lo que, terminan por experimentar cambios formales e informales, los primeros a través del procedimiento llamado reforma y los segundos mediante una institución jurídica denominada mutación por vía hermenéutica de los tribunales o cortes constitucionales. Bajo esta noción, se origina la mutación constitucional que en la práctica como en su investigación doctrinal, es un método que permite el cambio del sentido de la constitución, por ello, la mutación constitucional es un mecanismo necesario de la interpretación constitucional que permite la realización de los sistemas axiológicos y políticos que van evolucionando con la realidad dinámica de cada estado.

La necesidad de actualizar la carta magna y su adaptación a la cambiante realidad (normalidad ≠ normatividad), por el transcurso del tiempo ha generado que la mutación constitucional por vía hermenéutica efectuada por los tribunales o cortes constitucionales se convierta en una práctica común y la reforma se constituya en un recuso posterior al cual asistir, previo el uso de la mutación como instrumento constitucional. La mutación constitucional realizada a través de la interpretación de los tribunales o cortes constitucionales produce cambios informales al significado, alcance o contenido de las normas constitucionales sin alterar su texto escrito, y ha provocado problemas jurídicos relativos a su legitimidad (competencia y riesgos en el principio democrático) y derecho a la seguridad jurídica (en referencia a los límites).

La Corte Constitucional del Ecuador conforme sus atribuciones otorgadas por la carta magna, es el principal guardián, que adquiere un papel protagónico en el desarrollo del modelo estatal de derechos y justicia. Esto conlleva, a que la corte debe entender la norma suprema en un sentido extenso matizando la concepción formalista dirigida únicamente al contenido positivizado de la carta magna y proyectarse hacia una visión material donde se complementen la normalidad y normatividad, solo de ésta manera se conseguirá una eficacia sustancial de la normativa constitucional.

El artículo 67 de la CRE, en su texto escrito dice: “el matrimonio es la unión entre un hombre y mujer…” otorgando este derecho-medio a las parejas heterosexuales, sin embargo, es la misma carta magna que reconoce la diversidad de familias. En el año 2019, la Corte Constitucional del Ecuador mediante una interpretación del artículo 67 de la CRE, erigió la noción y alcance de esta disposición constitucional, esta decisión fue justa, pero no apegada en derecho, fue justa porque las parejas homosexuales tienen derecho de acceder a la institución del matrimonio, sin embargo, no fue apegada a derecho porque el procedimiento para realizar este cambio en la constitución era la enmienda a través del órgano legislativo o mediante la referéndum del pueblo ecuatoriano.

La Corte Constitucional del Ecuador, en su decisión sobre el matrimonio igualitaria fue políticamente correcta porque responden a una reivindicación de derechos de la comunidad LGBT (lesbianas, gay, bisexuales y transgénero) y jurídicamente desacertada, puesto que, el procedimiento para cambiar la constitución es la reforma realizada por la asamblea nacional o mediante referéndum. Con estos antecedentes, hay que preguntarse ¿Podía la Corte Constitucional modificar el artículo 67 de la CRE? El artículo 429 de la CRE, le faculta a la Corte Constitucional, ser el máximo órgano de control, interpretación constitucional y administración de justicia en esta materia, por ello, se realizó una interpretación de la noción y alcance del artículo 67 de la CRE, permitiendo el matrimonio a las parejas homosexuales, sin embargo, al mismo tiempo se efectuó un cambio informal a través de la figura llamada mutación constitucional. Ello conllevo, a cuestionarse sobre los problemas existentes en la mutación relativos a la legitimidad y sus límites.

La Corte Constitucional del Ecuador tiene competencia para interpretar la constitución, pero no está facultada para reformarla. Las mutaciones sólo pueden operar para producir cambios materiales en las disposiciones siempre dentro de un límite: la Constitución. Adicional, a ello, la doctrina ha señalado que los límites a la mutación son: el acatamiento a la división de poderes, los pesos y contrapesos (check and balance), el principio democrático, el cumplimiento de la reforma constitucional y la progresividad y no regresividad de derechos y garantías constitucionales, se puede concluir que éstos no son claros y siguen subsistiendo inconvenientes relativos a sus límites.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Aparicio-Wilhelmi, M. (2008). Derechos: enunciación y principios de aplicación [Rights: enunciation and application principles]. En Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Desafíos constiticionales. La Constitución ecuatoriana del 2008 en perspectiva (pág. 410). Quito: V&M Gráficas.

Asamblea Constituyente. (20 de octubre de 2008). Constitución de la República del Ecuador [Constitution of the Republic of Ecuador]. Elementos constitutivos del Estado. Montecristi, Manabí, Ecuador: Registro oficial No. 449.

Ávila-Santamaría, R. (2009). El constitucionalismo ecuatoriano. Breve caracterización de la Constitución de 2008 [Ecuadorian constitutionalism. Brief characterization of the 2008 Constitution] Recuperado de: https://n9.cl/3g9n. UNAM, 953-980.

Barahona-Nejer, A. (2015). Igualdad, familia y matrimonio en la constitución ecuatoriana 2008 [Equality, family and marriage in the Ecuadorian Constitution of 2008]. Revista de Derecho, 70-94. doi:10.32719/26312484

Benavides-Ordoñez, J. (2016). Reforma constitucional y límites en la Constitución ecuatoriana de 2008 [Constitutional reform and limits in the Ecuadorian Constitution of 2008] Recuperado de: https://n9.cl/7dg1k. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Campos-Monge, C. (2006). Mutación constitucional: el caso de derecho humano a la educación [Constitutional mutation: the case of the human right to education] Recuperado de: https://n9.cl/g2nq. Acta académica, 109-127.

Carbonell-Sánchez, M. (2004). Los derechos fundamentales en México [Fundamental rights in Mexico] Recuperado de: https://n9.cl/48fv. México Distrito Federal: Universidad Autónoma de México.

Corte Constitucional del Ecuador. (17 de junio de 2015). Sentencia No. 198-15-SEP-CC [Judgmente No. 198-15-SEP-CC] Recuperado de: https://n9.cl/lslh. Caso No. 0353-11-EP. Quito, Pichincha, Ecuador: Corte Constitucional del Ecuador.

Corte Constitucional del Ecuador. (2016). Desarrollo Jurisprudencial de la primera Corte Constitucional [Jurisprudential Development of the first Constitutional Court]. Quito: V&M Gráficas.

Corte Constitucional del Ecuador. (31 de agosto de 2016). Sentencia No. 287-16-SEP-CC [Judgment No. 287-16-SEP-CC] Recuperado de: https://n9.cl/i19y. Caso No. 0578-14-EP. Quito, Pichincha, Ecuador: Corte Constitucional del Ecuador.

Corte Constitucional del Ecuador. (21 de septiembre de 2016). Sentencia No. 309-16-SEP-CC [Judgment No. 309-16-SEP-CC] Recuperado de: https://n9.cl/ze59. Caso No. 1927-11-EP. Quito, Pichincha, Ecuador: Corte Constitucional del Ecuador.

Corte Constitucional del Ecuador. (12 de mayo de 2017). Sentencia No. 12-17-SIN-CC [Judgment No. 12-17-SIN-CC] Recuperado de: https://n9.cl/bbih. Casos número 0026-10-IN, 0031-10-IN, 0052-16-IN. Quito, Pichincha, Ecuador: Corte Constitucional del Ecuador.

Corte Constitucional del Ecuador. (29 de mayo de 2018). Sentencia No. 184-18-SEP-CC [Judgment No. 184-18-SEP-CC] Recuperado de: https://n9.cl/boeil. Caso No. 1692-12-EP. Quito, Pichincha, Ecuador: Corte Constitucional del Ecuador.

Corte Constitucional del Ecuador. (12 de junio de 2019). Causa No. 0010-18-CN [Cause No. 0010-18-CN] Recuperado de: https://n9.cl/lahet. Consulta de constitucionalidad de norma . Quito, Pichincha, Ecuador: Corte Constitucional del Ecuador.

Corte Constitucional del Ecuador. (12 de junio de 2019). Sentencia No. 11-18-CN-19 [Judgment No. 11-18-CN-19] Recuperado de: https://n9.cl/5mxz. Matrimonio igualitario. Quito, Pichincha, Ecuador: Corte Constitucional del Ecuador.

Dau-Lin, H. (1932). Die Verfassungswandlung [The constitutional change]. Berlín: Walter de Gruyter.

De-Vega, P. (1991). La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente. Madrid: Tecnos.

Erazo-Álvarez, J. C., & Narváez-Zurita, C. I. (2020). Medición y gestión del capital intelectual en la industria del cuero - calzado en Ecuador. [Measurement and management of intellectual capital in the leather industry - footwear in Ecuador]. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 437-467. doi:http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v5i9.662

Espinoza-Campoverde, K. (2020). Maternidad subrogada desde la perspectiva constitucional en el Ecuador [Surrogacy from the constitucional perspectiva in Ecuador]. Iustitia socialis. Revista arbitrada de ciencias jurídicas, 547-564. doi:http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i8

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, M. (2014). Metodología de la investigación. México: MC Graw Hill Education.

López-Cadena, C. A. (2009). Aproximación a un concepto normativo de mutación de los derechos [Approach to a normative concept of mutation of rights] Recuperado de: https://n9.cl/oueo. Revista derecho de Estado, 130-158.

López-Rueda, F. (2017). Constitución de los Estados Unidos: Mutación de su normativa [United States Constitution: Mutation of its regulations]. Revista de la Facultad de Jurisprudencia PUCE, 1-15. doi:https://doi.org/10.26807/rfj.v1i1.11

Masapanta-Gallegos, C. (02 de agosto de 2017). Mutación de la Constitución en el Ecuador [Mutation of the constitution in Ecuador] Recuperado de: https://n9.cl/bv25q. Revista de Derecho, 1-11.

Merchán-Castillo, S. d., Erazo-Álvarez, J. C., Pinos-Jaén, C. E., & Narváez-Zurita, C. I. (2020). Derecho a opinar y ser escuchado de niños, niñas y adolescentes. Aplicación en justicia especializada [Right to express an opinion and be heard by children and adolescents. Application in specialized justice]. Iustitia Socialis, 253-272. doi:http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i1.611

Ordeñana-Sierra, T., & Barahona-Néjer, A. (2016). El Derecho de famlia en el nuevo paradigma constitucional [Family law in the new constitutional paradigm]. Quito: Cevallos editora jurídica.

Parra-Benítez, J. (2017). Derecho de familia [Family right]. Bogotá: Temis.

Pérez-Luño, A. E. (2000). La seguridad jurídica: una garantía del derecho y la justicia [Legal certainty: a guarantee of law and justice] Recuperado de: https://n9.cl/jczi. Boletín de Facultad de Derecho, 25-38.

Rodas-Cordero, D. C., Erazo-Álvarez, J. C., Pinos-Jaén, C. E., & Narváez-Zurita, C. I. (2020). Derecho a Resistencia en el Marco Constitucional Ecuatoriano, aplicación del Principio Democrático y Seguridad Jurídica [Right to Resistance in the Ecuadorian Constitutional Framework, application of the Democratic Principle and Legal Security]. Iustitia Socialis, 78-100. doi:http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i1.603

Rodríguez-Sarmiento, I. T., Erazo-Álvarez, J. C., Borja-Pozo, C. A., & Narváez-Zurita, C. I. (2020). Procedimiento administrativo de visto bueno: Enfoque Constitucional a la seguridad jurídica y al debido proceso [Administrative approval procedure: Constitutional approach to legal certainty and due process]. Iustitia Socialis, 208-229. doi:http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i1.609

Tajadura-Tejada, J. (2018). Reforma, mutación y destrucción de la Constitución [Reform, mutation and destruction of the Constitution] Recuperado de: https://n9.cl/5mmo. FAES, 5-13.

Torres-Pérez, S. E., Narváez-Zurita, C. I., Pinos-Jaén, C. E., & Erazo-Álvarez, J. C. (2020). El derecho a la adopción de parejas del mismo sexo: El caso ecuatoriano [The right to adoption of same-sex couples: The Ecuadorian case]. Iustitia Socialis, 22-41. doi:http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i1.599

Torres-Sánchez, X., & Puchaicela-Huaca, C. (2019). Derecho a la familia evolución y actualidad en Ecuador [Right to family evolution and current events in Ecuador]. Quito: Corporacion de estudios y publicaciones.

Valpuesta-Fernández, R. (2006). La protección constitucional de la familia [The constitutional protection of the family] Recuperado de: https://n9.cl/qtfmf. Revista de Derecho, 127-162.

Zaidán, S. (22 de junio de 2019). Debate sobre el matrimonio igualitario en Ecuador [Debate on equal marriage in Ecuador] Recuperado de: https://n9.cl/u65p0. Frente al personaje. (O. Morocho, Entrevistador)

Zavala-Egas, J. (2011). Teoría de seguridad jurídica [Legal segurity theory]. Iuris Dictio, 217-229. doi:https://doi.org/10.18272/iu.v12i14.709

©2020 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).