http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i1.614

La regulación jurídica de la donación y trasplantes anatómicos del Ecuador desde una perspectiva constitucional

The legal regulations of the donation and anatomical transplants of Ecuador from a constitutional perspective

Nelson Vinicio Yánez-Chávez

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-3091-5338

Juan Carlos Erazo-Álvarez

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0001-6480-2270

Enrique Eugenio Pozo-Cabrera

epozo@ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0003-4980-6403

Cecilia Ivonne Narváez-Zurita

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-7437-9880

Recibido: 14 de noviembre de 2019

Aprobado: 15 de diciembre de 2019

RESUMEN

En este artículo se analiza los requisitos legales de la Ley orgánica de donación y trasplante de órganos, células y tejidos en el Ecuador, sin embargo, existe un requisito que es el parentesco entre el donante y receptor para que sea aprobado por la autoridad respectiva de salud para continuar con el procedimiento, en virtud del estado crítico de salud que padecen estas personas, pero no son aprobadas por falta de esta formalidad. Por ello, el objetivo que se pretende alcanzar es proponer una reforma a la la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos que garantice los derechos constitucionales. La metodología parte del paradigma cualitativo, sustentado en análisis y síntesis bibliográficos, así como también histórico - lógico e inductivo - deductivo. Se concluye que subsisten conflictos y vacíos en la legislación ecuatoriana sobre la donación que vulnera gravemente al derecho a la vida y salud.

Descriptores: Salud; vida; componentes anatómicos; donación; trasplante.

ABSTRACT

This article analyzes the legal requirements of the Organic Law of Donation and Transplantation of Organs, Cells and Tissues in Ecuador, however, there is a requirement that is the relationship between the donor and recipient to be approved by the respective authority of health to continue with the procedure, by virtue of the critical state of health that these people suffer, but they are not approved due to lack of this formality. Therefore, the objective to be achieved is to propose a reform to the Organic Law on Donation and Transplantation of Organs and Tissues that guarantees constitutional rights. The methodology is based on the qualitative paradigm, based on bibliographic analysis and synthesis, as well as historical - logical and inductive - deductive. It is concluded that conflicts and gaps remain in Ecuadorian legislation on donation that seriously violates the right to life and health.

Descriptors: Health; lifetime; anatomical components; donation; transplant.

INTRODUCCIÓN

En el Ecuador con la creación de una nueva Constitución en el año 2008 paso a ser un Estado Constitucional de Derechos, esto implica una reorganización de la estructura del Estado y una mayor protección a los derechos constitucionales, la norma suprema está formada por una parte material y otra orgánica, en su primera parte (material) contiene los elementos constitutivos del Estado, derechos, garantías constitucionales y su segunda parte (orgánica) se encuentra la organización en sí del Estado (Avila, 2008).

La Constitución de la República del Ecuador (CRE) es la norma suprema que debe ser aplicada de forma inmediata y directa por cualquier persona, autoridad o juez y el ordenamiento jurídico interno debe estar acorde a ella, caso contrario carecería de validez. En la norma suprema se creó la Corte Constitucional que es el órgano del Estado encargado de sancionar la inconstitucionalidad de los actos que derivan del poder público en cualquier forma sean éstas: leyes, normas, actos administrativos, políticas públicas, autos definitivos o sentencias (Avila, 2008).

Mediante la Constitución (2008) otorgó la facultad de legislación a la Asamblea Nacional, que es la función del Estado encargada de la creación de leyes, en virtud a aquello, en el año 2011 se promulgó la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Organos y Tejidos, cuya redacción en su artículo 33 literal b) que establece un impedimento legal para la autorización de donación entre vivos de componentes anatómicos, que exige el parentesco entre el donante y receptor, sin embargo, en muchas ocasiones los receptores son seres humanos que su estado de salud es crítico y requieren someterse al procedimiento de donación de manera urgente, éste inconveniente afecta directamente al derecho a la salud y el derecho a una vida digna, es por ello, que existe la necesidad de una reforma inmediata a dicha ley.

La CRE (2008) reconoce el derecho a la vida digna, y al respecto dice: “el derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios …” . (art. 66 num. 2) Este derecho está vinculado con el derecho a la salud en el norma suprema de la siguiente manera: “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos …” (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, art. 32)

Para que exista una donación exitosa tiene que cumplir varios requisitos médicos y es sumamente dificultoso encontrar un receptor y donante que sean compatibles, y en muchas ocasiones, el receptor tiene un estado de salud crítico. Esta situación se agrava más cuando el receptor encuentra un donante compatible pero el problema es el impedimento legal puesto que no son parientes, y la ley no permite que se realice el proceso de donación, consecuentemente nace la interrogante ¿Cómo el requisito legal del parentesco en la donación en vida de componentes anatómicos afecta al derecho a la salud y derecho a una vida digna? En este sentido, el objetivo de la presente investigación consiste en proponer una reforma a la la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Organos y Tejidos que garantice los derechos constitucionales.

DESARROLLO

Derecho a una vida digna, de acuerdo a lo que garantiza la Constitución

Cabanellas, afirma que la vida es el origen del ser humano que contribuye a su conservación y desarrollo. Tanto la normativa internacional y nacional ha regulado la vida otorgándole una protección a lo que se conoce como el derecho a la vida, que puede ser visto desde diferentes enfoques: filosóficos, antropológicos, psicológicos, éticos, biológicos y jurídicos. En esta investigación se analizará desde el ámbito jurídico y en específico desde la perspectiva constitucional.

En esta perspectiva la CRE (2008) en su artículo 424 instituye que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico y en el artículo 425, establece el orden de aplicación de las normas que son: en primer lugar la Constitución, en segundo lugar los tratados internacionales y convenios internacionales, y en tercer lugar las leyes orgánicas. Entonces hay que hacer énfasis que la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos se encuentran en el mismo nivel de aplicación y cada Estado debe respetar su norma máxima adecuando su ordenamiento jurídico con la finalidad de dar una cabal protección a los derechos humanos.

El derecho a la vida ha sido considerado por el derecho internacional como un derecho fundamental que se encuentra positivizado en los siguientes tratados o convenios que son: Declaración de los derechos humanos, Pacto internacional de los derechos civiles y políticos, Convención Americana de Derechos Humanos; y, a nivel nacional, este derecho está positivizado en la Constitución, jurisprudencia de la Corte Constitucional, Ley de Salud, Ley orgánica de donación y trasplantes de órganos, tejidos y cédulas.

La Declaración de derechos humanos, en su articulado tercero ha manifestado que todo ser humano tiene derecho a la vida, libertad y seguridad (Organización de Naciones Unidas, 1948); en relación a ello, el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales en su artículo 11 numeral 1 prescribe que los Estados partes reconocen el derecho a la vida que garantice un nivel adecuado para sí y su familia, que incluye: alimentación, vestido, vivienda y todas las condiciones que mejoren su existencia (Asamblea General de Naciones Unidas, 1966); en concordancia con lo expuesto, el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos ha señalado en su artículo 6 que el derecho a la vida es innato a todo ser humano (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966).

De la normativa internacional se puede colegir que el derecho a la vida es un derecho humano y fundamental, cuyo bien protegido es la vida, que incluye aspectos como: alimentación, vestuario, vivienda, salud, etc, hay que indicar que si el ser humano tiene vida puede gozar del resto de derechos, sin ella, no tendría esta protección. En la regulación jurídica nacional, la CRE, ha colocado el derecho a la vida dentro de los derechos de libertad, en sus numerales uno y dos, en el primero establece la inviolabilidad de la vida y prohíbe la pena de muerte; y en el segundo positiviza el derecho a una vida digna que incluye: vida digna (esto hace referencia a la dignidad), salud, alimentación, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, entre otros (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008).

La Corte Constitucional de Colombia ha enlistado varios elementos para calificar a la vida como digna que son: a la vida no solo la amenaza la muerte; vida normal en todos los aspectos; y, como condición para desarrollar las potencialidades. En su primer elemento la vida no solo es amenazada por la muerte, se refiere a todas las circunstancias en las cuales el ser humano no puede llevar una vida digna, y hace énfasis que no solo las actuaciones u omisiones para causar la muerte vulneran el derecho fundamental a la vida, sino todas las situaciones que hacen el vivir, del estar en este mundo algo insoportable, invivible, indeseable.

El segundo elemento es la vida normal en todos sus aspectos, se trata de las condiciones para llevar una vida normal en todo momento como por ejemplo vida íntima, familiar, laboral, etc., el tercer requisito es como condición para desarrollar las potencialidades, a esto se relaciona con la capacidad que tiene un ser humano para desarrollarse en distintas dimensiones (espiritual, moral, estética, afectiva, corporal, social, etc), cuando la persona tiene todas las condiciones para desarrollar las potencialidades, ejerce en plenidtud su derecho a la vida digna, sin embargo, cuando existe dolor esto dificulta y la persona no puede dispersar todas sus facultuades (Corte Constitucional de Colombia, 1999).

El criterio de la Corte Constitucional de Ecuador recogido en la jurisprudencia de la sentencia número 006-15-SCN-CC, erige que el derecho a la vida digna comprende un conjunto de elementos necesarios para lograr la subsistencia del ser humano y además señala que por el principio de interdependencia de los derechos constitucionales se conecta con los derechos del buen vivir, que son presupuestos para el libre ejercicio de la vida (Corte Constitucional del Ecuador, 2015).

Tanto en la regulación internacional como en la nacional, instauran la protección jurídica de la vida, que tiene dos dimensiones: una dimensión negativa, que es la obligación del Estado de prohibición de atentar contra la vida; y, una dimensión positiva que erige la obligación del Estado a través de sus poderes públicos para crear un sistema de protección que sancione cualquier tipo de agresión a la vida (Corte Constitucional del Ecuador, 2014).

Del mismo modo el Estado tiene la obligación de proteger el bien jurídico, vida, por lo tanto, es aquel encargado de perseguir, investigar, sancionar y tomar las medidas indispensables para la eliminación de conductas que ataquen contra este derecho humano. En conclusión, el Estado a través de sus instituciones, de carácter preferente, es el responsable de impedir que los delitos contra la vida queden en la impunidad, garantizando el derecho a la verdad y que una vez establecida la responsabilidad, la persona culpable tenga la sanción correspondiente (Corte Constitucional del Ecuador, 2014).

El derecho a la salud desde la perspectiva del buen vivir.

La Organización Mundial de la Salud (2017), define al derecho a la salud como el nivel máximo de salud que se puede tener y para que la efectividad se debe cumplir con ciertas exigencias como, por ejemplo: que todos los seres humanos tengan acceso a los servicios médicos, condiciones de un trabajo seguro, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. A su vez, explica que el derecho a la salud incluye libertades como por ejemplo el derecho a la libertad sexual y derechos como por ejemplo el derecho al acceso a un sistema de protección de la salud (Pérez Carrillo, 2019).

El derecho de salud se encuentra normado a nivel internacional en la Declaración de los Derechos Humanos, mediante el cual, erige que todo ser humano tiene derecho a un nivel de vida adecuado que garantice la salud, bienestar, alimentación, vestuario, vivienda, asistencia médica y servicios sociales (Organización de Naciones Unidas, 1948). Otro instrumento jurídico internacional que regula el derecho a la salud es el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, reconoce que es el derecho de todo ser humano al mayor disfrute de su salud física y mental (Organización de Naciones Unidas, 1966).

La normativa jurídica nacional se encuentra concretada en la CRE, que clasifica a los derechos constitucionales en siete categorías que son: derechos del buen vivir, derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades, derechos de participación, derechos de libertad derechos de la naturaleza y derechos de protección (Ávila, 2012). Y a su vez, los derechos del buen vivir se subclasifican en ocho categorías que son: agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008).

La norma suprema reconoce el derecho a salud en su artículo 32 y manifiesta que es un derecho garantizado por el Estado y se vincula con otros derechos que son: agua, alimentación, educación, cultura física, trabajo, seguridad social, ambientes sanos, en adición, dictamina que la responsabilidad es estatal a cumplirse mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales. Y su acceso debe ser permanente, oportuno y con acceso a programas, acciones, servicios de promoción y atención integral, entre otros (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008).

Dentro de este orden de ideas la Corte Constitucional emitió un criterio sobre el derecho de salud, al hacer énfasis que no implica únicamente la ausencia de enfermedad sino también involucra lo siguiente: el obligado a la prestación del servicio a la salud debe actuar por medio de servicios y prestaciones que permitan un desarrollo idóneo de las capacidades físicas y psicológicas de los sujetos protegidos; garantizar el derecho a la salud es la prestación de servicios hospitalarios y también de la provisión de medicinas o tratamientos a enfermedades; este derecho se puede ver afectado así se presten los servicios tradicionales a la salud, si se restringe su acceso por los recursos económicos para solventarlo (Corte Constitucional del Ecuador, 2015).

El derecho a la salud se encuentra íntimamente relacionado con el derecho fundamental de la vida digna, ya que todos los seres humanos tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de su salud. La vida digna es un conjunto de elementos para la subsistencia de la persona, mandatos para lograr una existencia decorosa. En adición, es loable indicar que el principio de interdependencia de los derechos constitucionales formula que los derechos del buen vivir son presupuestos indispensables para el libre ejercicio de la vida tradicionalmente conocido como el derecho de la libertad (Ibídem).

En la perspectiva que aquí adaptamos, en el derecho comparado, específicamente en Colombia, la Corte Constitucional al respecto del derecho a la salud se ha referido en los siguiente términos: es un derecho humano y fundamental, que se ha desarrollado su concepto y aplicación a través de los problemas surgidos por intevernciones quirúrguicas, suministro de medicamentos, tratamientos para paliar el dolor. La Corte Colombiana ha sido enfática en indicar que el derecho a la vida y salud riñe con una situación de dolor, porque contra ella no sólo existen las circunstancias que provocan la muerte, sino son todas aquellas que incomadan la existencia a una persona, hasta el punto de hacerla insoportable como el dolor. En lo concerniente a la salud y vida en las condiciones dignas, en cuanto a que curar no es únicamente derrotar a la enfermedad, sino también curar debe entenderse como aliviar la enfermedad, el dolor, y en todo caso aumentar las expectativas de vida de una persona enferma (Corte Constitucional de Colombia, 1999).

La donación de componentes anatómicos

Hay que empezar definiendo la donación que es entendida como el hecho de donar tejidos y/o células humanas excepto los óvulos y espermatozoides de un ser humano para ser destinadas a otra persona denominada receptor. Y el vocablo trasplante, es el reemplazo con el objetivo terapéutico de componentes anatómicos en un ser humano por otros iguales y funcionales, provenientes de un donante vivo o cadavérico (fallecido) (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011)

La donación de órganos y tejidos, es un acto de solidaridad y amor de los familiares o allegados. El proceso de donación es conceptualizado como el conjunto de acciones y procedimientos que consigue transformar un potencial donador en uno efectivo (Ramos, Carvalho y Cunha, 2016). La donación de órganos constituye el fundamento del trasplante como tratamiento óptimo y adecuado para los pacientes con enfermedades como insuficiencia hepática, cardiaca o renal, para salvar vidas o mejorar el grado de rehabilitación de esos pacientes (Vélez, 2007).

El 4 de marzo del 2011, entró en vigencia la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Cédulas (LODTOTC), que tiene por objetivo de regular el trasplante, actividades relacionadas con la obtención y utilización de componentes anatómicos (órganos, tejidos y cédulas) y además implementar el Sistema Nacional Integral de Donación y Trasplantes (SNIDT), para que fortalezca el sistema público, actuando en rectoría del Estado y conjuntamente con la Autoridad Sanitaria Nacional (ASN). Este cuerpo normativo se rige por los principios de: altruismo, voluntariedad, gratuidad, solidaridad, transparencia, interculturalidad, bioética (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011).

Para el procedimiento de donación y trasplante, las partes intervinientes son: SNIDT, que actúa conjuntamente con el Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, (INDOT), el donante y receptor (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011). La LODTOTC, en su capítulo primero, manifiesta que la ASN, es el órgano encargado de desarrollar la identificación de potenciales donantes, y será de aplicación obligatoria en todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud (SNS) (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011).

La legislación ecuatoriana cataloga como donantes potenciales a las siguientes personas: ecuatorianas/os y extranjeros que sean residentes legales en el Ecuador, quienes deben ser mayores de edad. El Registro Civil es la institución encargada de crear la base de datos de donadores, si no está registrado como donador se entenderá donante por ley (salvo el caso que exista una autorización por escrito que no es donador) (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011).

Existen dos tipos de donadores: cadavéricos (post mortem) y donantes vivos (intervivos). La donación intervivos sólo es permitida si se trata de órganos dobles como por ejemplo los riñones, ojos, u órganos capaces de regenerarse como el hígado, piel, médula ósea, pero entre el donante y receptor debe existir parentesco de consanguinidad o afinidad. Y la donación post mortem, necesita de la efectividad de un conjunto de acciones y procedimientos transformadores del potencial donador en un donador efectivo (Ramos, Carvalho, y Cunha, 2016).

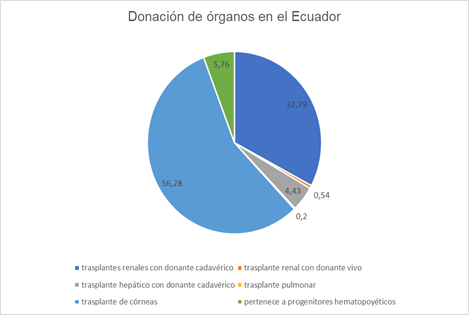

El informe del porcentaje de donación realizado por el INDOT de enero a diciembre del 2019, 32.79% trasplantes renales con donante cadavérico, 0,54% trasplante renal con donante vivo, 4,43% trasplante hepático con donante cadavérico, 0,20% trasplante pulmonar, 56,28% trasplante de córneas, 5,76% pertenece a progenitores hematopoyéticos, dando un total de 677 trasplantes a nivel nacional (INDOT, 2019).

Figura 1. Donación de órganos en el año 2019 en Ecuador, según el INDOT

En el Ecuador se llevan a cabo la donación de órganos, tejidos y células, uno de ellos da testimonio Tarcila quien agradece a su donante por el acto de generosidad y permitirle seguir viviendo, además agradeció al personal médico y a Dios por esta nueva oportunidad de vida (Minsterio de Salud Pública, 2017). No obstante, si se facilitara el procedimiento y los requisitos formales como el parentesco para la donación y además difundir campañas de la donación pudiera darse más de un testimonio.

En el reglamento a la LODTOTC, regula que los receptores tendrán que registrarse en la lista de espera única nacional (LEUN) y esto lo realiza el médico tratante, una vez que el receptor cumple todos los requisitos legales. La LEUN, por ley, es el único registro de personas que requieren de un órgano, tejido y/o célula para trasplante con donante fallecido en nuestro país. El INDOT, es la única entidad encargada del monitoreo, administración y manejo técnico de los datos de la LEUN (Asamblea Nacional del Ecuador, 2012).

El Sistema Nacional Informático de Donación y Trasplante (SNIDOT), es la herramienta informática para el registro y manejo de información de las personas registradas en la LEUN, y es a través de esta herramienta que los médicos de hospitales acreditados para trasplantes ingresan a la LEUN a los pacientes que cumplen con los criterios para recibir un trasplante. La calificación como donante o no donante, se encuentra a cargo del Registro Civil, entidad encargada de registrar esta información. En caso de fallecimiento de una persona calificada como donante, los hospitales y médicos acreditados, ingresan los datos en la LEUN, para una posible donación (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2019).

Los órganos, tejidos y/o células, no son asignados por orden de ingreso en la LEUN, sino por ciertos criterios y en adición se analiza la compatibilidad del donante y personas. La LEUN, verifica ciertos parámetros como: grupo sanguíneo, edad, peso y talla, y además criterios de selección en cada caso concreto. Los pacientes que tienen prioridad en la LEUN son: niños, personas con doble vulnerabilidad, pacientes con código cero (aquellas personas que están en peligro de muerte sino se trasplantan de manera inmediata) (Ibidem).

La normativa jurídica de LODTOTC en su artículo 33 regula los requisitos formales para la donación en vida y uno de ellos es que el receptor tenga parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad con el/la donante, o que se trate de su cónyuge o conviviente en unión de hecho debidamente legalizada (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011).

El parentesco es aquella relación o conexión que une a dos o más personas, se crea un vínculo jurídico sea por consanguinidad, afinidad o adopción. En el primer caso por consanguinidad, una persona desciende de la otra o ambas descienden de un ascendiente en común; en el segundo caso por afinidad cuando se vincula o liga a un cónyuge con los parientes consanguíneos del otro; y el tercer caso cuando no existe realidad biológica sino surge por la figura jurídica de la adopción (Badaraco, 2015). La proximidad de parentesco se establece en línea directa tanto de ascendiente o descendiente y a continuación se describirá de manera detallada.

Línea directa de ascendiente Línea directa descendiente

![]()

![]() V Grado Cuarto

abuelo I Grado Hijo

V Grado Cuarto

abuelo I Grado Hijo

IV Grado Tatarabuelo II Grado Nieto

III Grado Bisabuelo III Grado Bisnieto

II Grado Abuelo IV Grado Tataranieto

I Grado Padre V Grado Chozno

Figura 2. Líneas de parentescoFuente: Congreso Nacional del Ecuador (1970)

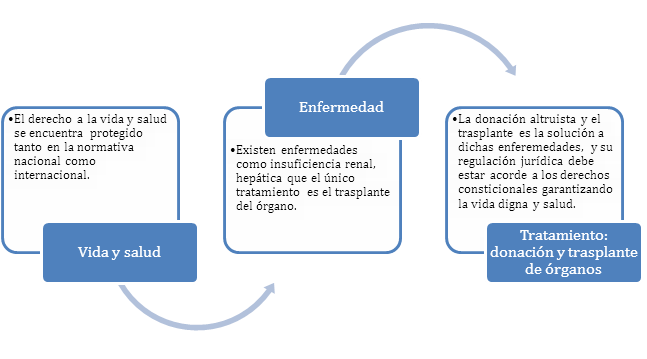

A continuación, en la figura 3 se refleja la problemática de los derechos vulnerados por las formalidades de la Ley orgánica de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células:

Figura 3 La donación como tratamiento para garantizar el derecho a la vida y salud

METODOLOGÍA

La metodología empleada en la investigación, se basó según el enfoque cuantitativo utilizando la recolección y análisis en una tipología documental – bibliográfica, sostenida desde la perspectiva descriptiva en función a la determinación de las causas sobre el problema. Los métodos aplicados son: Inductivo-deductivo, entendiéndose como el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Histórico – Lógico, que está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Analítico – sintético separa el objeto del estudio en dos partes: el análisis, encargado de manejar los juicios, y por otro lado la síntesis que considera los objetos como un todo (Behar, 2018). La aplicación de todos estos métodos permitió analizar teorías, leyes, procedimientos judiciales, jurisprudencias, bibliografías, como parte de la población de estudio, generándose mediante el análisis documental jurídico, la construcción de aportes reflexivos teóricos en el campo del derecho constitucional (Ortega, Narváez, Pozo y Erazo, 2020).

APORTES GENERADOS

De lo expuesto a lo largo de esta investigación se concluye lo siguiente:

La CRE en su primer artículo establece que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos, esto implica que los derechos son de aplicación directa e inmediata y además justiciable. Además, a ello, los tratados internacionales citados establecen al derecho a la vida y salud son derechos humanos, fundamentales y constitucionales. Tanto la normativa internacional como la nacional señalan que los derechos humanos (vida, salud) se aplican de forma directa e inmediata y, en primer lugar, todo el ordenamiento jurídico, está sujeto a esta jerarquía. La LODTOTC es un cuerpo normativo infra constitucional que tiene que guardar armonía con los derechos constitucionales. Para ello la LODTOTC, no guarda armonía en su totalidad con la CRE puesto que, al establecer ciertos requisitos para ser donantes entre vivos, vulnera el derecho a la vida digna y salud, derechos humanos y constitucionales que deben estar acorde a la norma suprema.

La donación de componentes anatómicos como órganos, tejidos o células, es un acto individual y solidaridad, que se realiza desde la intimidad del ser humano y se expresa mediante la colectividad, y el beneficio de la donación no solo se mide por la cantidad de donaciones sino por la transformación de la calidad de vida de los receptores y sus familiares. En virtud de lo expuesto, se colige que el acto de donación sin bien es un acto individual, sus efectos son para la colectividad, y asimismo influye notablemente en la vida y salud del receptor, mejorando su calidad de vida en todo sentido.

La problemática de la investigación fue ¿Cómo el requisito legal del parentesco en la donación en vida de componentes anatómicos afecta al derecho a la salud y derecho a una vida digna? Antes de responder esta interrogante, hay que indicar que los receptores son personas con un estado de salud crítico y su tratamiento tiene el carácter de urgente, si bien es cierto que se les coloca en la LEUD, el tiempo de espera es demasiado amplio. En la vida cotidiana se ha verificado que varios pacientes al encontrarse en una lista de espera para la donación han fallecido y evidente en estos casos pudieron tener una oportunidad al someterse al tratamiento de donación y otra pudiera ser la historia.

La respuesta a la interrogante es afirmativa, en el sentido que la ley orgánica no puede limitar los derechos constitucionales de la vida y salud, por lo tanto, este requisito formal establecido en el artículo 33 debe ser reformado, puesto que, por mandato constitucional el ordenamiento jurídico no puede ser contrario a la Constitución.

Con lo expuesto a lo largo de la investigación, se ha verificado la necesidad inminente de la reforma a la LODTOTC, el texto del articulado 33 literal b), se debe reestructurar para que el requisito de la donación entre seres humanos vivos sea únicamente el consentimiento voluntario y libre de vicios, mismo que debe constar por escrito y ante un notario para que le revista de formalidad al acto, de esta manera se agilitará el proceso de donación y se garantiza eficazmente el derecho a la vida digna y salud.

REFERENCIAS CONSULTADAS

1. Asamblea Constituyente del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Constitución de la República del Ecuador. Título I. Montecristi, Manabí, Ecuador: Registro Oficial No. 449.

2. Asamblea General de las Naciones Unidas. (16 de diciembre de 1966). Pacto internacional de derechos diviles y políticos. Artículo 6. Nueva York, Estados Unidos: Naciones Unidas.

3. Asamblea General de Naciones Unidas. (16 de diciembre de 1966). Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Artículo 11 numeral 1. Nueva York, Estados Unidos: Naciones Unidas.

4. Asamblea Nacional del Ecuador. (4 de marzo de 2011). Ley Orgánica de Donación de órganos, tejisod y células. De la Donación y Ablación de Organos y Tejidos. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial No. 398.

5. Asamblea Nacional del Ecuador. (04 de marzo de 2011). Ley Orgánica de Donacion y Trasplnates de Organos, Tejidos y Células. Glosario. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial No. 398.

6. Asamblea Nacional del Ecuador. (13 de julio de 2012). Reglamento a la ley Orgánica de donación y trasplantes de órganos. Lista de espera única. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial No. 745.

7. Avila Santamaria, R. (2008). Ecuador Estado constitucional de derechos y justicia. En M. d. Humanos, La Constitución del 2008 en el contexto andino. Análisis desde la doctrina y el derecho comparado. Quito, Pichincha, Ecuador: V&M Gráficas'.

8. Ávila Santamaría, R. (2012). La clasificación de los derechos. En R. Avila Santamaría, Los derechos y sus garantías. Ensayos críticos. Quito: V&M Gráficas.

9. Badaraco Delgado, V. (2015). La obligación alimenticia. Guayaquil: Biblioteca jurídica editora.

10. Cabanellas de Torres, G. (1998). Diccionario jurídico elemental. Buenos Aires: Heliasta.

11. Congreso Nacional del Ecuador. (20 de noviembre de 1970). Código Civil. Título preliminar. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro oficial No. 104.

12. Corte Constitucional de Colombia. (1999). Sentenca T-444. Bogotá, Colombia: Corte Constitucional de Colombia.

13. Corte Constitucional de Colombia. (1999). Sentencia T-860 . Bogotá, Colombia: Corte Consticional de Colombia.

14. Corte Constitucional del Ecuador. (30 de julio de 2014). Sentencia No. 113-14-SEP-CC. Caso No. 0713-10-EP. Quito, Pichincha, Ecuador: Corte Constitucional del Ecuador.

15. Corte Constitucional del Ecuador. (27 de mayo de 2015). Sentencia No. 006-15-SCN-CC. Caso No. 005-13-CN. Quito, Pichincha, Ecuador: Corte Constitucional del Ecuador.

16. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (19 de noviembre de 1999). Caso Niños de la Calle. Villagrán Morales y otros vs. Guatemala. Fondo . Washington, Estados Unidos: CIDH.

17. INDOT. (2019). Informe estadístico de donación y trasplantes. Quito: INDOT. Obtenido de http://www.donaciontrasplante.gob.ec/indot/wp-content/uploads/2020/01/TRASPLANTES_DICIEMBRE_2019.pdf

18. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2019). Lista de Espera Unica Nacional. Recuperado el 1 de junio de 2019, de Donación y trasplantes: http://www.donaciontrasplante.gob.ec/indot/lista-de-espera-unica-nacional/

19. Minsterio de Salud Pública. (12 de enero de 2017). Donación de órganos, tejidos y células . Boletín informativo INDOT. Quito , Pichincha, Ecuador: MSP.

20. Organización de Naciones Unidas. (10 de diciembre de 1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 25. París, Francia: ONU.

21. Organización de Naciones Unidas. (16 de dic de 1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 12. San Francisco, Estados Unidos: ONU.

22. Organización Mundial de la Salud. (29 de dic de 2017). OMS. Obtenido de Acceso/Centro de prensa/Notas descriptivas: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health

23. Ortega Romero, M. A., Narváez Zurita, C. I., Pozo Cabrera, E. E., & Erazo Álvarez, J. C. (2020). Ejercicio de la silla vacía como derecho de participación. Iustitia Socialis, 327.

24. Pérez Carrillo, J. (2019). La teoría de las fuentes del Derecho. Dimensiones conceptuales y terminológicas. IUSTITIA SOCIALIS, 4(1), 138-150. doi:http://dx.doi.org/10.35381/racji.v4i1.544

25. Ramos, C., Carvalho, J., & Cunha, M. (2016). La donación de órganos: una perspectiva de los estudiantes de enfermería. Revista Bioética.

26. Vélez Vélez, E. (2007). Donación de órganos, una perspectiva antropológica. Sos Esp Enferm, 179-184.

©2020 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).