http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i1.613

Mínima intervención penal en el juzgamiento contra delitos menores: Tutela judicial efectiva y reparación integral

Minimum criminal intervention in the prosecution against minor crimes: Effective judicial protection and integral reparation

María del Cisne Reyes-Cueva

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0001-7479-9175

Juan Carlos Erazo-Álvarez

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0001-6480-2270

Cornelio Agustín Borja-Pozo

cborjap@ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-6361-2720

Cecilia Ivonne Narváez-Zurita

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-7437-9880

Recibido: 13 de noviembre de 2019

Aprobado: 16 de diciembre de 2019

RESUMEN

Este artículo de revisión aborda el estudio de las bases teóricas del principio de mínima intervención penal, incidencia y aplicación dentro de los procesos judiciales en casos de delitos menores. En este sentido, es necesario aplicar métodos alternativos de solución de conflictos ante la comisión de delitos de menor relevancia. Por ello, el objetivo consiste en proponer un programa de capacitación sobre los métodos alternativos de solución de conflictos que permita la aplicación adecuada del principio de mínima intervención penal. La metodología científica investigativa parte del paradigma cualitativo, sustentado en métodos tales como análisis y síntesis bibliográficos, así como también histórico lógico e inductivo deductivo. Se concluye que en el Ecuador existe una falta de conocimiento respecto a la adecuada aplicación del principio en mención, lo que conlleva a la vulneración de derechos fundamentales.

Descriptores: Mínima intervención penal; delitos menores; víctima; tutela judicial efectiva; reparación integral; capacitación.

ABSTRACT

This review article deals with the study of the theoretical basis of the principle of minimum criminal intervention, incidence and application within judicial proceedings in cases of minor crimes. In this sense, it is necessary to apply alternative methods of conflict resolution before committing minor crimes. Therefore, the objective is to propose a training program on alternative methods of conflict resolution that allows the proper application of the principle of minimum criminal intervention. The scientific research methodology starts from the qualitative paradigm, based on methods such as bibliographic analysis and synthesis, as well as historical and deductive inductive logic. It is concluded that in Ecuador there is a lack of knowledge regarding the proper application of the aforementioned principle, which leads to the violation of fundamental rights.

Descriptors: Minimum criminal intervention; minor offences; victim; effective judicial protection; comprehensive repair; training.

INTRODUCCIÓN

El Derecho Constitucional sienta las bases del ordenamiento jurídico de un Estado, tal como la organización, funcionamiento y estructura política del mismo, así como constituye la base para que todas las normas infra constitucionales guarden armonía con el ordenamiento jurídico que preside la Constitución de un Estado. En este sentido, la Constitución de la República del Ecuador comprende la construcción de: “Un Estado Constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p. 8). De lo manifestado, se entiende al Estado constitucional de derechos como aquel que queda subordinado al ordenamiento jurídico legal vigente y en el cual el Estado cumple el rol garante de derechos estableciendo mecanismos institucionales para exigir el cumplimiento de los mismos.

La presente investigación da a conocer la importancia de la aplicación del principio de mínima intervención penal consagrado en la Constitución ecuatoriana, entendido como la limitación al ius puniendi estableciendo limites político-criminales, en el cual se da relevancia al rol que cumple la víctima. En tal virtud, la Corte Constitucional sobre el principio de mínima intervención penal ha manifestado que el fundamento del Derecho Penal como ultima ratio esta basado en dos postulados esenciales: a) el derecho penal tan solo puede actuar en casos en los cuales la agresión a las condiciones mínimas de sobrevivencia de la sociedad resulte claramente intolerable; y, b) no existencia de otras alternativas de respuesta por parte del Estado (Corte Constitucional del Ecuador, 2010).

Para tal efecto el Derecho Penal esta investido de un carácter fragmentario y subsidiario, es decir, debe actuar tan solo cuando se hayan agotado otros medios para restablecer el bien jurídico vulnerado. Dentro de esta perspectiva, se torna necesario que el Consejo de la Judicatura, a través de la Escuela de la Función Judicial, realice talleres dirigidos a los operadores de justicia y los profesionales del derecho, a fin de capacitar sobre la aplicación de métodos alternativos de solución de conflictos, cuya finalidad es garantizar una debida reparación integral a la víctima y por otro lado evitar el gasto indiscriminado de los recursos estatales dentro de lo que conlleva un proceso penal y el encarcelamiento de una persona.

Es evidente que existen fenómenos sociales, culturales y económicas, tales como: pobreza, desempleo, falta de acceso a la educación, la marginalidad, la desigualdad económica y social, la ignorancia, entre otros, siendo las principales causas que marcan las acciones delictivas en la sociedad (Organización de los Estados Americanos, 2011). Sin embargo, el Estado presenta un tratamiento inadecuado sobre esta problemática social que más allá de una pena por la acción delictiva no se interesa en buscar soluciones a sus desigualdades y aplacar ese modus vivendi, por el contrario, el Estado opta por ser un ente sancionador y punitivo con penas privativas de libertad desproporcionales, o con multas que los procesados no pueden cancelar generando una irreal reparación integral a la víctima, medidas que no representan un medio eficaz para evitar que se cometan los delitos menores (Granda Torres & Herrera Abrahan, 2019).

En este contexto, por lo expuesto en líneas anteriores se llega a la conclusión de afirmar que en el Estado ecuatoriano el principio de mínima intervención penal, hoy por hoy, no constituye una realidad sino una ficción jurídica, por ello, el problema de la presente investigación es: ¿Cómo aplicar el principio de mínima intervención penal en el juzgamiento contra delitos menores?, en consecuencia, el objetivo consiste en proponer un programa de capacitación sobre los métodos alternativos de solución de conflictos que permita la aplicación adecuada de la mínima intervención penal.

DESARROLLO

¿Cómo se ve afectado el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la reparación integral de la víctima con la inaplicabilidad del principio de mínima intervención penal en el juzgamiento contra delitos menores?

La reparación integral y su incorporación en la legislación ecuatoriana

Es necesario iniciar el presente artículo con una definición de pena, pues esta es entendida como el instrumento socialmente más caro y el más destructor e invasivo por cuanto su aplicación no justifica los efectos producidos en el inculpado ni mucho menos demuestra una la suficiente capacidad para resolver conflictos (Leyva, 2020).

La reparación integral, según Calderón (2013) indica que dicho concepto se deduce del artículo 63, numeral primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, comprendiendo como tal, la identificación de daños material e inmaterial, así mismo, el establecimiento de medidas como: 1) verdad de los hechos; 2) restitución; 3) rehabilitación física, psicológica o social; 4) medidas de satisfacción a las víctimas; 5) garantías de no repetición, y 6) indemnización material e inmaterial por el daño causado.

Ahora bien, en la República del Ecuador, la reparación integral es incorporada tanto en la Constitución del 2008 como en el Código Orgánico Integral Penal, manifestado en el artículo 78 de ambos cuerpos normativos, en los cuales como medidas de reparación incorpora el conocimiento de la verdad y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantías de no repetición y satisfacción del derecho transgredido.

Dentro del artículo 77, del Código Orgánico Integral Penal (2014) se contempla a la reparación integral como una solución cuya finalidad principal es la de: “Restituir en la medida de lo posible al estado anterior de la comisión del hecho, satisfacer a la víctima y hacer cesar los efectos de las infracciones perpetradas” (p. 18).

La tutela judicial efectiva como derecho fundamental

La tutela judicial efectiva se encuentra reconocida expresamente en el artículo 75 de nuestra Carta Magna en concordancia con los artículos 168 y 169 ibídem, evidenciándose un avance trascendental en comparación a la Constitución Política de 1998. Según García (2013) indica que tanto el derecho a la tutela judicial como el debido proceso constituyen uno de los derechos fundamentales más frecuentes que se invocan ante la justicia constitucional. Dentro de esta perspectiva la tutela judicial efectiva es considerada como una garantía jurisdiccional que exige el cumplimiento a cabalidad de las reglas del debido proceso que incluye entre otros, el derecho a un proceso eficaz y sin dilaciones, por medio del cual las personas acceden a los órganos jurisdiccionales para reclamar sus derechos que sienten han sido vulnerados, cuyo fin es obtener una resolución fundamentada en Derecho y ejecutable (Ortíz, 2004).

Según lo señalado por la Corte Constitucional (2016) en relación al derecho de tutela judicial efectiva, ha referido que este garantiza el acceso libre a la justicia con la finalidad de que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos y establecer sus pretensiones ante los órganos jurisdiccionales, en consecuencia, el derecho a la tutela judicial efectiva se sustenta bajo la observancia de tres parámetros fundamentales a decir de la Corte: 1) gratuidad y eficacia en el sistema judicial; 2) cumplimiento de procedimientos básicos en observancia de las garantías del debido proceso y 3) confianza de justicia, mediante resoluciones fundadas en derecho y debidamente motivadas, misma que deben ser ejecutadas en su integridad. Por lo tanto inobservar uno de ellos de los parámetros enunciados conduce a la violación del derecho a la tutela judicial efectiva.

Delitos menores o de insignificancia penal

Según Blanco (2005) afirma: “el derecho penal no interviene de cara a la regulación de todos los comportamientos del hombre en sociedad, sino sólo en pro de evitar los atentados más graves que se dirijan contra importantes bienes jurídicos” (p. 122). Por consiguiente, para poder determinar el concepto de delitos de bagatela o menores, en este punto, es pertinente introducir la definición de la palabra delito, que según Carrara (Citado en Salamea, 2013) lo entiende como: “La infracción de la ley del Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso” (p. 115).

En este sentido, los delitos de bagatela a decir de Gomes (2006) son ataques o conductas de carácter irrelevante a cualquier bien jurídico que no necesitan de intervención penal.

Dicho autor clasifica a los delitos de bagatela de la siguiente manera:

a) infracción de bagatela propia: Es la que nace ya sin relevancia penal, ya sea porque no hay desvalor de la acción (no existe peligrosidad en la conducta, es decir, idoneidad ofensiva de relieve), ya sea porque no hay desvalor del resultado (esto es, no se trata de un ataque grave o importante al bien jurídico). b) infracción de bagatela impropia: Es la que nace con relevancia para el derecho penal (porque hay desvalor de la conducta, así como desvalor del resultado), viniendo después a comprobarse que, en ese caso concreto, resulta totalmente innecesaria la aplicación de una pena, conjugado con el principio de irrelevancia penal del hecho. (Gomes, 2006, p. 753-754)

En el Ecuador, los delitos menores están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal tales como: lesiones personales leves, hurto, no afiliación a la seguridad social, estafa, abuso de confianza, usura, calumnia, daño a bien ajeno, injurias, entre otros. Ante estas conductas que no revisten mayor relevancia, son los administradores de justicia quienes están obligados a buscar soluciones ágiles y oportunas que permitan aplicar el principio de mínima intervención penal, por su parte dentro de la denominada teoría de la Insignificancia se dice que no existen delitos insignificantes, sino que la insignificancia se refleja en los hechos considerados que particularmente no alcanza a vulnerar el bien jurídico, ni merecen que se enerve la jurisdicción en pos de su investigación y ulterior castigo (Cornejo, 2006).

Así, al identificar en el Código Orgánico Integral Penal los delitos menores o de bagatela, es de reconocer que en el Estado existen fenómenos sociales, culturales y económicas, tales como: pobreza, desempleo, falta de acceso a la educación, la marginalidad, la desigualdad económica y social, la ignorancia, entre otros, son los principales efectos que contribuyen para que el individuo busque un mecanismo de auto sustento lo que le induce a cometer delitos, sin embargo, el Estado maneja políticas inadecuadas sobre esta problemática social que más allá de una pena por la acción delictiva no se interesa en buscar soluciones a sus desigualdades y mitigar ese modus vivendi, por el contrario, el Estado opta por ser un ente sancionador y punitivo con penas privativas de libertad desproporcionales, o con indemnizaciones que los procesados no pueden cancelar generando una irreal reparación integral a la víctima, medidas que a la larga, no representan un medio eficaz para evitar que se cometan delitos.

Si bien es cierto, el Gobierno Nacional mediante políticas públicas ha tratado de contrarrestar la realidad que se vive en el país, sin embargo, esas problemáticas sociales no se han podido erradicar, por lo que cabe preguntar ¿qué tan apropiadas son las políticas económicas adoptadas por el Estado ecuatoriano? Con respecto a lo acotado en líneas anteriores, Velásquez (2009) ha manifestado:

Por desgracia, pese a que la realidad muestra como un diario ejército de menesterosos es conducido ante los tribunales por incurrir en transgresiones a la ley penal motivadas por la situación de miseria reinante, son pocas las voces que en el ámbito de la doctrina y la judicatura se levantan para darle su verdadero alcance a esta causal, que solo puede ser entendida a cabalidad si se ubica en un contexto político-social determinado; más aún, bien vale la pena destacar que es este uno de los eventos en los que el codificador demanda expresamente del intérprete una estrecha relación entre la construcción teórica y las exigencias político-criminales. (p. 60)

Atendiendo a estas consideraciones, surge la siguiente interrogante: ¿Qué tan justa o equitativa es la actuación del Estado ante la comisión de delitos menores? La respuesta a esta pregunta son los siguientes efectos derivados ante un Estado represor: se criminalizan conductas bagatelares, se incrementa la carga procesal, los procesados pierden su libertad, existe reducción de espacio en centros carcelarios por incremento de personas privadas de libertad, entre otros. Según datos invocados por la ex Ministra de Justicia, Rossana Alvarado, indicó que el gasto mensual que hace el Estado por interno es de alrededor de 400 a 500 dólares (Metro, 2018).

Consideraciones al principio de mínima intervención penal

El principio de mínima intervención penal vigente en la legislación ecuatoriana, regula aquellas actuaciones del Fiscal en el artículo 195, inciso primero de la Constitución de la República, en el cual se otorga a la Fiscalía General del Estado la facultad de dirigir las investigaciones pre-procesales y procesales, de oficio o a petición de las partes, siempre que se tenga en cuenta el principio de mínima intervención penal y oportunidad.

Así, en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 3 manifiesta que: “la intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las personas; constituye el último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014).

Hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar el mínimo de conductas transgresoras a la judicialización, razón por la cual se habla que éste debe de ser de última ratio para proteger aquellos bienes jurídicos afectados o vulnerados, es decir cuando ya no se encuentren otros métodos legítimos para resolver los problemas de la sociedad, de otro modo se trata de dejar para la esfera penal aquellas conductas que resultan más nocivas para la sociedad y que no puedan ser solventadas por otras ramas del Derecho sin lograr la reparación del daño ocasionado. En esta perspectiva Zambrano (2014) define a la mínima intervención penal como el poder mínimo del Estado, definición que trata de postular la necesidad de:

Restringir al máximo la intervención de la ley penal, reservándola solo para casos de ataques graves a las normas de convivencia social, cuando la ausencia de alternativas sancionatorias más eficaces se revele como la única respuesta posible frente a conductas reprobables que afecten a los bienes jurídicos más preciados. (p. 19)

Como se ha manifestado, el derecho penal debería ser aplicado únicamente en delitos gravosos cuya conmoción social perjudique al Estado y a los bienes jurídicos más relevantes, de otro modo, resulta imperante acudir a métodos alternativas para resolver conflictos, motivo por el cual la Fiscalía tiene el deber de aplicar la intervención mínima del Estado y evitar de esa manera todo un proceso judicial exagerado e innecesario.

Una de las vías para hacer efectivo dicho principio es precisamente el principio de oportunidad se encuentra estipulado en los artículos 412 y 413 del Código Orgánico Integral Penal (2014), en los cuales se establece cuándo procede aplicar, así como también el trámite que se le debe dar, en dichos artículos se manifiesta que Fiscalía puede abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada, con el fin de hacer uso oportuno de los recursos con los que cuenta Fiscalía para realizar la investigación penal garantizando el derecho de la partes, siempre que se cumpla con los siguientes preceptos: que la infracción tenga una pena máxima de hasta cinco años de privación de libertad, que el delito no implique vulneración a los intereses del Estado o no comprometa gravemente el interés público; o, cuando el investigado o procesado sufriera una pena natural.

El proceso penal en la actualidad tiene varias finalidades, entre las cuales está la de satisfacer el interés del Estado en la aplicación del ius puniendi, asegurar el derecho de los ciudadanos inocentes, la reparación integral de la víctima, así como la reinserción del procesado a la sociedad.

Por lo tanto, los administradores de justicia deben aplicar los MASC, cuyas reglas están contempladas en su artículo 662 del Código Orgánico Integral Penal (2014) que precisa que se debe cumplir con los siguientes requisitos: 1) consentimiento voluntario y libre de las partes involucradas; 2) los acuerdos deben contener obligaciones razonables y debe existir proporcionalidad entre la infracción y el daño causado; 3) la participación del procesado no sea usada como inculpabilidad en juicios posteriores; 4) el incumplimiento del acuerdo no será utilizado como antecedente para agravar la pena; 5) los facilitadores deberán actuar imparcialmente; y, 6) tanto a la víctima como al procesado se les garantiza el derecho de consultar con un defensor público o privado.

En nuestro país la aplicación del principio de intervención mínima penal debería ser aplicado por el fiscal, buscando una solución apropiada en la cual las partes se beneficien, para impedir demoras innecesarias y por consiguiente el colapso del sistema judicial, garantizando el acceso oportuno a la justicia y a un procedimiento sin dilaciones injustificadas, y de esta manera agilizar los procesos legales.

Llama la atención y es conocido por todos quienes ejercen la profesión, que, en un porcentaje significativo, la mayoría de casos penales que llegan a los juzgados son de mínima gravedad, tales como robos de menor cuantía, discusiones entre conocidos, injurias, calumnias, entre otros, situaciones que por el calor del momento acuden al sistema judicial, pero que, llegado el momento de continuar con las diligencias, gran parte retira la denuncia o simplemente no le dan el impulso procesal. Es por ello la necesidad de mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos, tal como la mediación, y de aquí el adagio más vale un mal acuerdo que un buen juicio, el objetivo pues, es el de acercar a las partes para compensar, si cabría el termino, de algún modo a la víctima por el daño sufrido a su bien jurídico tutelado.

Según las consideraciones del profesor Roxin (Citado en López, 2004) manifiesta que: “Los límites a las facultades estatales de intervención que protegen al inocente de persecuciones injustas, así como frente a limitaciones excesivas de su libertad, que también deben asegurar al culpable el ejercicio de todos los derechos de defensa, es lo que caracteriza la formalización propia del procedimiento judicial. Una sentencia sólo cumple con estas exigencias propias de la formalización judicial (justizformig), es decir, se ajusta al procedimiento, cuando tiene lugar sin que haya lesionado ninguna garantía procesal contra el inculpado, inclusive aunque éste sea culpable (…). Infracción de la ley del Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso” (p. 312).

Para justificar la intervención penal del Estado es importante tener en cuenta tanto el desvalor de la acción como el desvalor del resultado, así Alcale (2000) se refiere a: “Una configuración doble del injusto (objetiva y subjetiva) que reconozca la importancia tanto al desvalor de acción como al de resultado puede dar una completa visión de los aspectos más relevantes del ilícito penal” (p. 159).

Rol del Consejo de la Judicatura

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador como en el Código Orgánico de la Función Judicial se determina el rol que cumple el Consejo de la Judicatura, en este último en el artículo 254, se indica que es un órgano instrumental cuyo objetivo consiste en asegurar el correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de todos aquellos órganos jurisdiccionales que conforman la Función Judicial (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019).

La misión que tiene este Órgano es justamente garantizar que la gestión de los servicios de justicia se proporcione con imparcialidad, independencia, efectividad y transparencia (Corte Constitucional del Ecuador, 2019). En efecto, el artículo 86 del Código Orgánico de la Función Judicial (2019) indica que los servidores de la Función Judicial deben formar parte de programas de capacitación continua a través de cursos, por lo antes mencionado, se puede colegir que efectivamente la Función Judicial es el medio adecuado para realizar la capacitación propuesta en este artículo, a los operadores de justicia y a quienes hacen uso del libre ejercicio de la profesión.

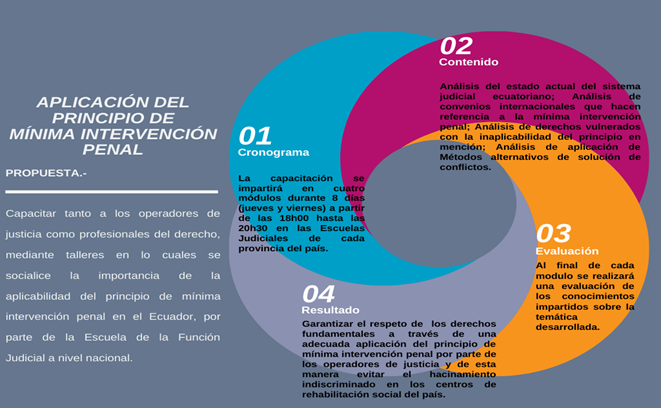

A continuación, se presenta la Figura 1, en la cual se establece el programa de capacitación que se debería considerar a fin de garantizar una adecuada aplicación del principio de mínima intervención penal.

Figura 1. Propuesta de capacitación para socializar la importancia del principio de mínima intervención penal

METODOLOGÍA

La metodología empleada en la investigación, se basó según el enfoque cuantitativo utilizando la recolección y análisis en una tipología documental – bibliográfica, sostenida desde la perspectiva descriptiva en función a la determinación de las causas sobre el problema. Los métodos aplicados son: Inductivo-deductivo, entendiendo al razonamiento inductivo como aquel que empieza con premisas verdaderas para llegar a conclusiones válidas y el deductivo permite organizar las premisas en silogismos que validan las conclusiones (Dávila, 2006). Histórico – Lógico, consiste en estudiar el objeto en su recorrido real a través de la historia, considerando las circunstancias sociales, económicas y políticas en diferentes momentos cronológicos.

El método lógico interpreta lo histórico y desprende conclusiones, al combinar ambos métodos se obtiene solo su esencia (Rodríguez y Pérez, 2017). Analítico – sintético separa el objeto del estudio en dos partes: el análisis, estudia la identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad, y lo sintético consiste en un proceso de desmembración y reunificación de un todo en sus partes y viceversa (Hernández, 2006). La aplicación de todos estos métodos permitió analizar teorías, leyes, procedimientos judiciales, jurisprudencias, bibliografías, como parte de la población de estudio, generándose mediante el análisis documental jurídico, la construcción de aportes reflexivos teóricos en el campo del derecho constitucional (Padrón, Narváez, Guerra y Erazo, 2020).

APORTES GENERADOS

A raíz de la aprobación de Constitución de la República en el año 2008, mediante referéndum, se incorporaron leyes y principios de gran valía que garantizan los derechos ciudadanos, es así que el 28 de septiembre de 2008 se incorporó el Principio de mínima intervención penal como un procedimiento garantista que evita llegar a instancias mayores, sin embargo, tal objetivo no ha logrado su cometido conforme lo analizado en el presente artículo.

El proceso penal ecuatoriano en la actualidad posee algunas finalidades, entre las cuales esta asegurar el derecho a la libertad de los ciudadanos inocentes, satisfacer los intereses del Estado en la aplicación del ius puniendi, la reparación material e inmaterial a la víctima y la reinserción del procesado a la sociedad, sobre este último, lamentablemente escasa ha sido la actuación del Estado para preocuparse de aplicar políticas públicas que garanticen una verdadera reinserción de los procesados a la sociedad.

El Estado debería trabajar conjuntamente con la Escuela de la Función Judicial para capacitar a los operadores de justicia sobre la importancia que implica la oportuna aplicación del principio de mínima intervención penal en delitos menores, evitando de forma oportuna la privatización de la libertad de los procesados y buscando medidas alternativas a la prisión, con ello se garantizaría el goce efectivo de sus derechos mediante una oportuna y celera intervención de la justicia.

El Estado y los operadores de justicia son los llamados a comprender que no todo ataque o irrupción al interés jurídico tiene que ser sancionado por la vía penal, ya que existen delitos menores en los que se puede aplicar un mecanismo alternativo de solución de conflictos y así garantizar una adecuada protección tanto de los derechos de la víctima como del procesado.

Por lo expuesto, sin duda alguna, es de manifestar que la inaplicabilidad del principio de mínima intervención, garantizado tanto por la Constitución como por la Ley, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y por consecuencia el derecho a una reparación integral justa y eficaz a la víctima, puesto que la severidad de la que está blindada el sistema procesal penal resulta poco útil para disminuir la delincuencia, sobre todo si el sistema se dedica a adoptar políticas como alza de penas en vez de diseñar penas alternativas a la prisión para una reinserción adecuada de las personas privadas de la libertad a la sociedad, pues el objetivo primordial del Estado debería ser bajar la tasa de criminalidad, sin embargo la prioridad del Estado ha sido preocuparse por temas de infraestructura, construcción de centros carcelarios, severidad y desproporcionalidad en las penas, evidenciándose la falta de eficacia del principio de mínima intervención penal puesto que los encargados de solicitar la aplicación de este principio no lo hacen ya que se acogen a otras alternativas sancionatorias, principalmente en delitos menores que pueden ser resueltos sin tener que privar de la libertad a los procesados.

REFERENCIAS CONSULTADAS

1. Alcale Sánchez, M. (2000). El tipo de injusto en los delitos de mera actividad. Granada.

2. Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Derechos Fundamentales. Montecristi, Azuay, Ecuador: Registro Oficial.

3. Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código Organico Integral Penal. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial Suplemento 180.

4. Asamblea Nacional del Ecuador. (09 de marzo de 2019). Código Orgánico de la Función Judicial. Desarrollo de los programas de formación. Registro Oficial .

5. Blanco Lozano, C. (2005). Derecho Penal, Parte General. La Ley.

6. Calderón Gamboa, J. (2013). La Evolución de la Reparación Integral en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humano. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

7. Cornejo, A. (2006). Teoría de la Insignificancia. Santa Fe: Rubinzal Culzoni.

8. Corte Constitucional del Ecuador. (2010). Mínima intervención penal. Análisis a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador.

9. Corte Constitucional del Ecuador. (06 de enero de 2016). Sentencia Nº 005-16-SEP-CC. Quito, Pichincha, Ecuador.

10. Corte Constitucional del Ecuador. (16 de Agosto de 2019). Resolución Nro. 104-2019. Plan Estrategico de la Funcion Judicial 2019-2025. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial Edición Especial Nro. 35. Obtenido de http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_cnj_kit_indu_est_y_gen.pdf

11. Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. Laurus, 204.

12. García Pino, G. (2013). El derecho a la tutela judicial y al debido proceso en la jurisprudencia del tribunal constitucional chileno. Estudios constitucionales vol.11.

13. Gomes, L. F. (2006). vLex. Recuperado de https://app.vlex.com/#vid/468441/fromCheckout

14. Granda Torres, G., & Herrera Abrahan, C. (2019). Análisis de los tipos penales y su importancia para determinar responsabilidad penal. IUSTITIA SOCIALIS, 4(7), 220-232. doi:http://dx.doi.org/10.35381/racji.v4i7.443

15. Hernández Sampieri, R. (2006). Metodología de la Investigación. México: Mac Graw Hill.

16. Leyva, M. A. (2020). Monografías. Obtenido de https://www.monografias.com/trabajos37/derecho-penal-minimo/derecho-penal-minimo2.shtml

17. Metro. (2018). Estado Ecuatoriano gasta por cada persona privada de la libertad entre 400 a 500 dólares mensuales. Metro.

18. Organización de los Estados Americanos. (26 de Abril de 2011). Desigualdad e inclusión social en las Américas. En D. Negro, Desigualdad e inclusión social en las Américas (págs. 97-99). San José de Costa Rica, Costa Rica: Flacso.

19. Ortíz Sánchez, M. (2004). Léxico Jurídico para Estudiantes. Madrid : Tecno.

20. Padrón Espinoza, P. A., Narváez Zurita, C. I., Guerra Coronel, M. A., & Erazo Álvarez, J. C. (2020). El derecho a la verdad como mecanismo idóneo de reparación integral. Iustitia Socialis, 287.

21. Quiroga, J. L. (2004). Tratado de Derecho Procesal Penal. Navarra.

22. Rodríguez Jiménez, A., & Pérez Jacinto, A. (01 de Marzo de 2017). Revista EAN. Recuperado el 29 de Enero de 2020, de https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647

23. Velásquez, F. V. (2009). Manual de derecho penal. Bogotá: Comlibros.

24. Zambrano, A. (2014). Estudio Introductorio a las reformas del Código de Procedimiento Penal. Quito.

©2020 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).