http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i1.608

Vocales de las Juntas Provinciales Electorales: Principio de Independencia Electoral y Derecho a Participación Ciudadana

Members of the Provincial Electoral Boards: Principle of Electoral Independence and the Right to Citizen Participation

José Andrés Pesántez-Ochoa

jose.pesantez@psg.ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0001-8121-3371

Juan Carlos Erazo-Álvarez

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0001-6480-2270

José Luis Vázquez-Calle

jlvazquezc@ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0003-4980-6403

Cecilia Ivonne Narváez-Zurita

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-7437-9880

Recibido: 15 de noviembre de 2019

Aprobado: 16 de diciembre de 2019

RESUMEN

El objetivo del presente estudio que se procura identificar es la falta de un mecanismo de participación para el proceso de designación de los Vocales de las Juntas Electorales en donde se realizase el mismo ligado a los principios de independencia electoral y al derecho a la participación ciudadana. La metodología utilizada se basa en el paradigma cualitativo, dentro de la investigación en el ámbito social, sustentada en métodos como el análisis, síntesis bibliográficas, histórico lógico y finalmente los métodos deductivo e inductivo con la finalidad de perseguir una descripción exacta de lo que acontece a la realidad social. Este estudio realizado se concluye con la determinación de las falencias, conflictos y vacíos en la legislación electoral ecuatoriana que da cabida a una vulneración de derechos de participación ciudadana y a poner en tela de duda la independencia del accionar del Poder Electoral.

Descriptores: Democracia; Participación ciudadana; Independencia electoral; Vocales de las juntas provinciales; Designación; Consejo Nacional Electoral.

ABSTRACT

The objective of the present study that is being identified is the lack of a participation mechanism for the process of appointing the Members of the Electoral Boards where the same was carried out linked to the principles of electoral independence and the right to citizen participation. The methodology used is based on the qualitative paradigm, within the research in the social field, based on methods such as analysis, bibliographic synthesis, logical history and finally the deductive and inductive methods in order to pursue an exact description of what happens to social reality. This study is completed with the determination of the shortcomings, conflicts and gaps in Ecuadorian electoral legislation that allows for a violation of citizen participation rights and to question the independence of the Electoral Power's actions.

Descriptors: Democracy; citizen participation; Electoral independence; Members of the provincial boards; Designation; National Electoral Council.

INTRODUCCIÓN

En Ecuador existió un interés muy bajo por temas constitucionales, existiendo solo un puñado de juristas dedicados a su estudio, aproximadamente a finales del siglo XX se despertó mayor interés por estos temas surgiendo en este auge la historia constitucional ecuatoriana. Desde la Constitución de 1830 en la que establece un Estado independiente a la que rige actualmente, Ecuador ha figurado con un récord mundial de redacción de nuevas constituciones. Es fácil aseverar que se han convocado a constituyentes, no por responder a una necesidad de una nueva Constitución sino, por rápidamente adoptar o legalizar una dictadura o reglas acordes a interés sectorizados o partidistas.

Estas veinte constituciones emitidas en la historia de Ecuador, una tras otra han sido los fundamentos del funcionamiento de los poderes del Estado y han ido consagrando garantías fundamentales. La actual Constitución redactada entre el 2007 y 2008, es denominada como garantista dentro del neo constitucionalismo; en la que se cambia de un modelo de Estado Social de Derecho a un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. La principal diferencia de esta nueva Constitución es la separación de los poderes y su orientación a garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales.

Rememorando los diez últimos años respecto a la situación política y social del Estado Ecuatoriano, la cual estuvo bajo el mandato del ex presidente Rafael Correa Delgado, durante el periodo 2007-2017; al ingresar al poder, contaba con un nivel de aceptación y credibilidad de aproximadamente un 60% de la población. Los ecuatorianos tenían la expectativa del funcionamiento de la Constitución de la República del 2008, tanto de la parte dogmática, concerniente a los principios y derechos fundamentales como de la parte orgánica, respecto la organización de las entidades estatales y sobre todo la independencia de estas en relación al poder ejecutivo.

Acontecimientos como la caída del petróleo en 2015, las cadenas sabatinas, la inequidad en la distribución de los ingresos, la explotación petrolera en áreas protegidas, la minería industrial a gran escala, la inmiscusión estatal en la prensa independiente rompiendo relaciones con medios de comunicación, los enfrentamientos entre civiles por intereses políticos y particulares para llegar al poder, funcionarios involucrados en casos de corrupción, múltiples denuncias respecto a la designación de funcionarios públicos, provocaron el debilitamiento de la confianza social en las instituciones democráticas; como consecuencia se suscitaron restricciones a las libertades y se estableció un marco jurídico represivo que golpeó duramente a los movimientos sociales.

Todos estos antecedentes expuestos provocaron la baja aceptación del primer mandatario y la caída al 36% de credibilidad, por ende, de su gabinete. En el 2017 se produjeron las elecciones políticamente más complicadas de la historia, la población no confiaba en el CNE y mucho menos en las autoridades designadas por el pleno de ese órgano, argumentando la no independencia interna del Consejo Nacional Electoral, debido a que la designación de los vocales de las Juntas Provinciales Electorales no posee ningún tipo de mecanismos participativos de selección y externamente manifestando la supuesta injerencia de la máxima autoridad del país en el órgano electoral.

En la actualidad, se realiza la designación de los Vocales de las Juntas Provinciales Electorales de acuerdo a lo que dispone el numeral 2 del artículo 219 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el numeral 4 del artículo 25 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador – Código de la Democracia, que expresa: “Designar a los integrantes de los organismos electorales desconcentrados, previo proceso de selección sujeto a impugnación ciudadana”, quedando únicamente en el texto ya que no existe un proceso determinado que cuente con mecanismos de participación ciudadana.

La confianza de la ciudadanía hacia la institucionalidad y manejo transparente del CNE, ha sido un reto para este organismo estatal, por cuanto sobre el mismo recae la responsabilidad de legitimar y llevar a cabo el proceso de efectivización de la voluntad popular. El presente estudio es desarrollado con la finalidad de exponer nuestro enfoque delimitado al sistema de democracia participativa, en los procesos de selección de los vocales de las juntas provinciales electorales.

Si bien el Código de la Democracia establece las atribuciones y Funciones del Consejo Nacional Electoral, entre cuyas funciones, posee la de designar a los integrantes de los organismos electorales desconcentrados; no obstante, esta atribución se encuentra sin delimitar, ya que actualmente existe un vacío en el procedimiento de designación de los vocales de las juntas Provinciales electorales, por cuanto nos conducimos a cuestionar ¿Se puede organizar mejor políticamente nuestra sociedad? ¿Cuáles son las formas de orientar la participación democrática para dinamizar los derechos? ¿Cuáles son las directrices para ejecutar los principios de la democracia en una sociedad cuya institucionalidad no se encuentra consolidada?

En este estudio se hará evidente la necesidad de transparentar los procesos electorales, desde los mínimos mecanismos hasta los máximos, mediante la participación activa y democrática de la ciudadanía en el proceso electoral, brindando institucionalidad y consolidando la confianza de la ciudadanía en la función estatal que tiene como finalidad asegurar las votaciones y escrutinios, manifestación del soberano nacional, el pueblo.

DESARROLLO

Es necesario iniciar el desarrollo del presente estudio con una breve reseña de la historia nacional ecuatoriana, que, desde sus orígenes como República, a partir de la Constitución de 1830 ha demostrado la restricción del ejercicio de los derechos de participación democrática, siendo los derechos de participación un privilegio de pocos que se encontraba a manos de los grupos de poder a cargo de la administración del Estado.

Años más adelante, es de rememorar que, en la Constitución de la República del Ecuador del año 1843, en su cuerpo legal en el art. 5 expresaba textualmente que “el pueblo no ejerce por sí mismo otra función de soberanía que la de sufragar en las elecciones primarias en la forma, y las calidades que determinan la Constitución y la ley”, lo que representaba una limitación del ejercicio de derechos de participación y representación en la vida política del país, quedando anulada totalmente la existencia de una democracia participativa.

En 1861 se dio un cierto cambio para el país, en el que se estableció el “sufragio universal” de varones alfabetos hasta los 21 años; quedando así las limitaciones impuestas arbitrariamente a determinados sectores para limitar su derecho a la participación democrática por condición de edad, etnia, religión, economía, clase social y de género, nuevamente estableciendo en manos de un cierto grupo la participación, decisión y representación en un solo sector poblacional que en números no representaba a la totalidad de la población ecuatoriana, debido a que nuestro país se mantuvo en condiciones de pobreza extrema por ende el ser alfabetos era privilegio de pocos.

En el transcurso del desarrollo y formación del Estado ecuatoriano; la institucionalidad se trató de consolidar y como punto de partida, se tomó a las constituciones emitidas durante el periodo de independencia con gran influencia del Estado Colombiano quienes tenían un sistema de tipo republicano, en el cual aplicado a nuestro Estado consistiría en “la división de poderes como la forma de gobierno que regiría en el Ecuador, motivado por el prestigio de la Constitución Norteamericana y las ideas de Montesquieu” (Ayala, 2014, p. 32).

En la obra jurídica ecuatoriana “Historia Constitucional”, se destaca sobre “los elementos que se mantuvo respecto a la colonialidad y centralización de la gobernabilidad en el Estado ecuatoriano que fue la permanencia de los cabildos en los municipios republicanos” (Ayala, 2014, p. 37). La organización de las municipalidades nos da el preámbulo de la organización centralizada del país a sus pocos años de Constitución como República, hecho que, en el transcurso de la historia en el siglo XIX, se evidenció que la única institución consolidada era el municipio cantonal.

En años posteriores, la injerencia de los grupos dominantes se disgregó en la evolución del estado ecuatoriano, que como referente es conveniente citar las constituciones de la Revolución Liberal, como la Constitución de 1929 en la cual, la institucionalidad del Estado se encontraba desarrollándose, generando garantías a los derechos y blindando la participación democrática como un derecho universal, cuyo fortalecimiento no se vería íntegramente plasmado en el cuerpo constitucional hasta muchos años posteriores, “Pues es el caso que el Estado constitucional representativo, además, se ha democratizado en su evolución mediante multitud de luchas políticas que han ampliado sus instituciones clásicas, así como reforzado y reformulado unas veces…” (Máiz, 2006, p. 20)

En años más recientes conforme los partidos políticos perdían credibilidad en los sectores de la sociedad, debido a los casos de corrupción[1]; generaron en la ciudadanía falta de confianza y aumento del anhelo de representatividad en el ámbito público dado que:

Las voluntades individuales, sistema electoral de por medio, conforman un cuerpo de representantes, cuyas decisiones, en las que solo ellos intervienen, se convierte en “voluntad general” así, el “mundo ficticio, gracias a la magia del discurso jurídico (…) permite fingir que el pueblo habla a través de diputados y asambleístas constituyentes” (Aguilar, 2009, p. 90).

Por lo tanto, las organizaciones sociales ganaron espacio en la palestra política, representando un posicionamiento fuerte respecto a las necesidades e intereses de los grupos que representaban, siendo la Constituyente de Montecristi convocada en el 2007 - 2008, el momento idóneo para plasmar en la Carta Magna sus necesidades y garantizar los mismos como derechos exigibles, es decir conforme cita (Trujillo, 2009, p. 22) esto permite “…situar a la sociedad civil a los movimientos sociales y ciudadanos que la integran en el centro del debate político" para "la transformación del Estado (...) de la sociedad, de la mentalidad y los intereses de los miembros que la componen”

Por lo tanto, la Constitución de Montecristi conjugó de cierta manera intereses y anhelos de varios sectores sociales, teniendo notorios avances para el constitucionalismo latinoamericano, sin embargo, es menester reconocer que no son pocos los errores que contiene la Constitución prometida para 300 años. Resaltando uno de los principales pilares sobre los cuales se fundó la nueva forma de organización del Estado ecuatoriano con esta Constitución del año 2008 la división de poderes entre ellos la quinta función del Estado: La de transparencia y Control Social, afirmando Noguera que con esta acción: “.... existe una clara voluntad del constituyente de crear un nuevo modelo alternativo al democrático-liberal clásico de organización política del Estado que supera las dos figuras tradicionales del sistema político liberal: la “representación” y la “tripartición de poderes”” (Aguilar, 2009, p. 94).

La perspectiva planteada por Alberto Noguera, si bien en términos técnicos se encuentra plasmada en papel, dista mucho de las buenas intenciones del constituyente, hasta la actualidad, a pesar de los intentos de democratizar los derechos de participación, existen limitantes de carácter estructural, ya que la voluntad del pueblo sigue limitada, conforme lo manifiesta Aguilar Andrade (2009).

Si bien con la función de trasparencia y control social se busca promover y fomentar el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público para prevenir y erradicar la corrupción; es aún más preocupante las falencias existentes dentro de otro de las funciones del Estado, como lo es la Electoral (Chavarría Mendoza, 2019).

La función Electoral es el organismo encardado de garantizar el pleno goce de los derechos políticos, expresados a través del sufragio, así como todo lo que sea referente o implique la organización política de la ciudadanía, es de sobresaltar que, en el sistema electoral, los instrumentos de democracia participativa han resultado deficientes, ya que los principales actores de la gobernabilidad no se encuentran representados y los procesos existentes dentro de esta entidad no brindan credibilidad total para la ciudadanía. Cuanto de acertada es la expresión de Botasso al referirse a la democracia ecuatoriana:

Sabemos muy bien que, cuando la democracia se reduce a un conteo de votos cada cierto tiempo, es una pobre cosa y no se pude decir que dé voz a los pueblos que tienen una larga historia, un idioma, creencias y estructuras propias, pero son poco numerosos. Si de veras se quiere construir una sociedad en la que cada ciudadano participe, hay que explorar otros caminos, diferentes a los que hemos recorrido hasta hoy (Bottasso, 2007, p. 9).

Es imperante recalcar los errores estructurales a los cuales se encamina el presente estudio, ya que respecto a los aspectos procedimentales de la democracia, el debate está concentrado en la organización electoral y las funciones que desempeña como la de realizar los cómputos comisiónales, la calificación de las elecciones; estos aspectos citados entre otros tienen una inmediata relación con la credibilidad que deriva del organismo encargado de los comicios en nuestro país, es decir el Consejo Nacional Electoral, el cual conforme lo determina el Art. 219 numeral 1 y 2 de la Constitución de la República tiene la función de: “1. Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados, y posesionar a los ganadores de las elecciones. 2. Designar los integrantes de los organismos electorales desconcentrados.” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

Del artículo precedente el punto de inflexión se presenta al acotar que ya a más de 10 años de vigencia de la Constitución de Montecristi, el procedimiento para la designación de los vocales de las Juntas Provinciales electorales no cuenta con un procedimiento claro, transparente y participativo; mucho menos materializado en la legislación para hacer efectiva la legitimación del organismo electoral, hecho que atenta los principios de independencia electoral y el derecho a la participación democrática. Cuando uno de los mayores deberes del Estado es velar por la seguridad jurídica y brindar a los ciudadanos confianza en el sistema electoral; el cual es la manifestación de la voluntad de los ciudadanos a través de la designación de sus representantes mediante el sufragio libre y universal.

Pero como se lo manifiesta aún existen falencias que desvirtúan los principios rectores del sistema electoral y las bases de una democracia consolidada.

Bien manifiesta el francés Tocqueville respecto a las carencias de la democracia producto de la inexperiencia lo cual a su criterio la forma de subsanar es con la ciencia y conocimientos de los asuntos públicos, señalando que:

Instruir la democracia; reanimar, si se puede, sus creencias; purificar sus costumbres, regular sus movimientos; sustituir poco a poco su inexperiencia por la ciencia de los asuntos públicos, sus instintos ciegos por el conocimiento de sus verdaderos intereses; adecuar su gobierno a épocas y lugares, modificarlo según las circunstancias y los hombres. Tal es el deber primero que hoy se impone a quienes dirigen la sociedad (Tocqueville, 2007, p. 37).

Analizado todas estas circunstancias, es conveniente de examinar otra de la de las falencias en el poder electoral esta yace en el Reglamento de Integración, Funciones y Competencias para Juntas Regionales, Distritales, Provinciales, Especiales del Exterior, Juntas Electorales Territoriales y de sus Miembros, expedido en el 2016, es citar primero la referencias legales que rodea el problema detectado para tener una panorámica más a detalla de donde surge y los eventos que ocasiona; es así que se parte de lo que mencionado reglamento señala en su artículo 3 es:

Las juntas regionales, distritales, provinciales, especiales del exterior juntas electorales territoriales, tienen jurisdicción competencia regional, distrital, provincial, en la circunscripción especial del exterior, en el ámbito interno en el que se desarrolle un proceso de democracia directa, según corresponda; son de carácter temporal estarán conformadas por cinco vocales principales sus respectivos suplentes, designados por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, previo proceso de selección, sujeto impugnación ciudadana y, por un secretario secretaria designado por la junta electoral correspondiente. Para la designación de las los vocales de las correspondientes juntas electorales, se tomarán en cuenta los principios de paridad, alternabilidad entre hombres mujeres. Las o los vocales suplentes, actuarán en caso de ausencia temporal definitiva de los titulares en el orden que fueron designados”. (Asamblea Constitucional, 2016).

Este artículo citado del reglamento específico para las juntas provinciales entre otras; si bien nos señala el carácter temporal de las mismas, indica el número de integrantes que deberá tener de cinco con sus respectivos suplentes, además de resaltar que estas conformaciones se efectuarán regidas a los principios de paridad y alternabilidad. Pero se evidencia la falta de un mecanismo específico participativo para la designación de los vocales de este tema de estudio, las Juntas Provinciales Electorales. Para determinar la importante afectación de este vacío en la normativa, es necesario tener presente las funciones y obligaciones que esta junta debe asumir, para comprender la relevancia de las competencias a asumir por los vocales de esta junta, las cuales el código de la democracia las enlista en su artículo 37:

1. Designar Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de entre los vocales principales;

2. Designar al Secretario General de la Junta Regional, Distrital o Provincial respectivamente;

3. Calificar las candidaturas de su jurisdicción;

4. Realizar los escrutinios de los procesos electorales en su jurisdicción, así como los atinentes a comicios de carácter nacional;

5. Designar a los vocales de las juntas intermedias de escrutinio y de las juntas receptoras del voto;

6. Vigilar la gestión de la respectiva delegación en la organización del proceso electoral y mantener informado al Consejo Nacional Electoral;

7. Conocer y resolver en sede administrativa las objeciones y correr traslado de las impugnaciones presentadas a su conocimiento sobre la calificación de candidaturas, los resultados numéricos y la adjudicación de escaños;

8. En el caso de los recursos electorales, organizar el expediente y remitirlo debidamente foliado al Tribunal Contencioso Electoral dentro del plazo de dos días contados a partir de la presentación;

9. Disponer el conteo manual de votos, en caso de ser necesario, de conformidad con la normativa que para el efecto dicte el Consejo Nacional Electoral; y,

10. Cumplir los encargos y delegaciones dispuestas por el Consejo Nacional Electoral. (Asamblea Constitucional, 2016).

Con estos puntos expuestos el proceso de selección al que se hace mención en el artículo 3 del reglamento de Integración, Funciones y Competencias para Juntas Regionales, Distritales, Provinciales, Especiales del Exterior, Juntas Electorales Territoriales y de sus Miembros, nos deja sin una explicación o detalle de cómo deberá efectuarse dicha designación. Por ende, en la actualidad y realidad nacional, dicho proceso se da la siguiente manera: el Pleno del Consejo Nacional Electoral es quien designa a los vocales y posesiona a estas juntas, amparados en la normativa del reglamento mencionado, para una duración de hasta la entrega de las credenciales a las dignidades ganadoras del proceso electoral para el cual fueron posesionadas; este supuesto proceso no conlleva la realización de algún tipo de concurso de méritos y oposición que sería lo más idóneo para el caso.

Para poder ingresar a conformar las juntas provinciales se debe cumplir con los requisitos establecidos que son: a. ser ecuatoriano o ecuatoriana; b. encontrarse en ejercicio de los derechos políticos y de participación; c. saber leer y escribir; y, d. ser mayor de dieciocho años al momento de su designación; estas son exigencias establecidas en el reglamento anteriormente mencionado enmarcadas en el artículo 5. En este proceso que es considerado así por dicho reglamento, no consta un proceso de selección, más solamente es un proceso de designación; por ser estos vocales nominados y elegidos a criterio del Pleno del Consejo Nacional Electoral, si bien en la normativa se especifica que este proceso está sujeto a una impugnación seguimos frente a un proceso donde no hay espacio para la participación ciudadana.

Es de considerar entonces que la Constitución del 2008 enmarca los principios de participación sobre los cuales gozan los ciudadanos y a los cuales deben sujetarse no solo función electoral sino todos los organismos del Estado en pro de la construcción del poder ciudadano, constando estos en el artículo 95 perteneciente a la sección primera, que versa sobre los principios de partición:

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 40 asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. (Constitucional, 2008).

El eje principal sobre el cual se debería efectuar este tipo de procesos de selección y designación en el ámbito electoral del país, es la participación ciudadana, término y derecho que es usado con mucha más frecuencia en el lenguaje político cotidiano que en el de participación. La participación ciudadana en términos simples y manera concreta se puede englobar con estos términos, a la intervención de la ciudadanía en la toma de las decisiones respecto a los recursos o acciones de impacto relevante para el desarrollo del país en el que son parte.

La participación suele ligarse, por el contrario, con propósitos transparentes - públicos en el sentido más amplio del término - y casi siempre favorables para quienes están dispuestos a ofrecer algo de sí mismos en busca de propósitos colectivos. La participación es, en ese sentido, un término grato (Merino, 1996, p. 179).

La participación siempre será un tema de acción social o colectiva, nadie puede participar de manera exclusiva, privada o para sí mismo, es decir:

…el derecho a ser informado y a ser consultado están muy relacionados con la legitimidad y la mejora de las decisiones públicas, mientras que el derecho a tomar parte se puede relacionar con el fomento de actitudes colaboradoras o la promoción del capital social. (Brugué, Font Gomá, 2005, p. 9)

De ahí que los diccionarios comunes nos enlisten que sus sinónimos sean coadyuvar, compartir, comulgar; no difieren en gran manera de estos sinónimos de los que formula un diccionario jurídico siendo estos “parte, intervención, comisión, comunicación, aviso o información, trato, relación” (Cabanellas, 1976, p. 230). Sí bien la idea del ciudadano que tome parte en todos los asuntos que atañen su existencia y desarrollo en el medio que habita; no es más que una utopía, dado que en la realidad actual existen circunstancias limitantes como las razones que animan a las personas a participar y sus posibilidades reales de hacerlo.

El medio político, social y económico, en efecto, y los rasgos singulares de los seres humanos que deciden formar parte de una organización, constituyen los motores de la participación: el ambiente y el individuo, que forman los anclajes de la vida social. De ahí la enorme complejidad de ese término, que atraviesa tanto por los innumerables motivos que pueden estimular o inhibir la participación ciudadana en circunstancias distintas como por las razones estrictamente personales –psicológicas o físicas– que empujan a un individuo a la decisión de participar (Merino, 1996, p. 179-180).

Si bien la participación se desarrolla en diversos medios como en la toma de decisiones, en la ejecución de decisiones, en el control de la ejecución o en la esfera pública, como manifiesta (Espinosa, 2009, p. 74) la participación significa “una acción racional e intencional en busca de objetivos específicos, como pueden ser tomar parte en una decisión, involucrase en alguna discusión, integrarse, o simplemente beneficiarse de la ejecución y solución de un problema específico”; pero ya en democracias directas se consolida como la democracia representativa como una nueva manera de ejercer participación. Se considera a la democracia como un régimen de igualdad y libertad, que para llegar hasta este punto ha pasado por obstáculos ideológicos que si bien no se han superado todos; las ideas democráticas son las que ya han ganado terreno con la dificultad que no ha sido tarea fácil pasar al ámbito de los hechos.

Entre otras interpretaciones de democracia, una línea de explicación muy nutrida es la que entiende la democracia como:

No sólo a partir de su dimensión competitiva sino participativa. Y se define como un tipo de régimen, el cual comporta una serie de atributos mínimos que permiten calificarla. Tales atributos o contenidos mínimos se expresan en la existencia de un Estado de derecho, la vigencia de derechos humanos y libertades públicas, soberanía popular y sufragio universal, elecciones regulares y alternancia en el poder, elegibilidad para los puestos públicos, reconocimiento de varios partidos en competencia, tolerancia al ejercicio de la oposición, decisiones colectivas o tomadas por mayoría, libertad de fundar y hacer parte de organizaciones y existencia de fuentes alternativas de información (Gaitán, 1993, p. 53).

Comprendida la relación e importancia de participación y democracia; ambos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, hilando estos con el problema planteado en el presente estudio, es de referirnos a nuestra Constitución de la República que señala los derechos de participación de forma específica en el artículo 61, pero en su inciso 7 que establece:

Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional (Constitucional, 2008).

Por cuanto, se estarían obviando estos derechos al ser la designación de los vocales de las juntas provinciales electorales, personas elegidas a criterio del Pleno del CNE y no por un proceso adecuado a medir los méritos y capacidades de los aspirantes a dichos puestos. En la modalidad de la actual designación; no se da apertura a una igualdad de oportunidades; si bien como ya anteriormente se hizo mención es una designación con carácter impugnable, pero se excluyen principios que en la misma normativa constitucional constan.

En un estudio realizado en el 2017 por la Corporación Participación Ciudadana Ecuador sobre el tema “La Participación Ciudadana en Ecuador”, entre los problemas identificados que experimenta la democracia y por ende la participación ciudadana en nuestro país; dos de ellos son la pérdida de la confianza de la ciudadanía en las instituciones del régimen político y el déficit de la participación ciudadana. En el primero textualmente se señala:

La institucionalización de la participación ciudadana y el uso político-partidario de ese derecho, en el marco de la construcción de un régimen presidencialista reforzado, ha coadyuvado a favor de la pérdida de confianza de una parte significativa de la sociedad respecto de las autoridades, los mandatarios y las instituciones que caracterizan a la democracia en Ecuador durante el presente periodo. Conviene –entonces– reflexionar sobre dos asuntos, aunque sea de modo sintético. De una parte, ponderar la participación electoral en función de la legitimación de un sistema político representativo en el que la ciudadanía es un actor circunstancial y pasivo de la democracia, a diferencia de lo que sucede en una democracia en la que la participación directa sustenta los avances más bien formales de los procesos electorales, y así, la ciudadanía cumple roles proactivos y es corresponsable en la conformación del sistema político. En cualquier caso, estos fenómenos merecen la atención de las distintas instancias que se propongan que la conciencia cívica y política en la sociedad debe elevarse y consolidarse mediante la incidencia de estrategias de promoción ciudadana y educación en democracia” (Borja, 2016).

Por cuanto, la recuperación de la Institucionalidad del Estado, requiere que la ciudadanía tenga la certeza que la Constitución es respetada, que sus leyes se cumplen, que hay una seguridad jurídica y además de ello la democracia se fortalece en el marco de la ley y la justicia, respetándose el debido proceso, ya que conforme refiere (Ortega, 2014, p. 4) “la democracia es impensable sin el estado de derecho o el conjunto de leyes y normas comunes promulgadas por los electos por el pueblo para regular la convivencia social.”, cuyo fin es recuperar la confianza de la ciudadanía en la gestión pública y en sus mandatarios. Además, es necesario que el Consejo Nacional Electoral demuestre ser un poder independiente del poder Ejecutivo que promueve las observaciones independientes al proceso electoral.

Este principio de independencia electoral del que se ha hablado, es un requerimiento vital en el funcionamiento de este poder, existiendo dos tipos de independencia una estructural y una de actuación. En la estructural que se refiere a la línea de relación con el poder ejecutivo, encontrándose separados uno del otro por mandato constitucional y en la de actuación, que es su capacidad de decisión y acción en el sentido que no sean sujetos a ninguna influencia gubernamental, política, o de otro tipo que interfiera en el desempeño de los organismos electorales. De la estabilidad, legitimidad e independencia de este organismo es de donde se parte y se fomenta democracia.

Consideramos que la estabilidad requerida para consolidar un proceso democratizador es aquella conducente a la creciente legitimidad de sus instituciones, legitimidad que no resida en la imposición del orden por virtual monopolio de la fuerza (capacidad coercitiva del Estado), sino en la posibilidad de coexistencia de proyectos societales distintos a los cuales el sistema político sea capaz de conceder espacios relativamente equitativos para avanzar hacia su prosecución, y para definir una gobernabi1idad legitimadora de la diversidad. Esto, como punto de partida para que el pluralismo adquiera sentido (Menéndez, 1992, p. 194).

El modelo de administración electoral que adopta un país es un factor relevante de su desempeño, si bien está en manos del legislador el disponer de una independencia electoral formal o estructural; pero no para que se garantice la indecencia en su actuación o desempeño. Esta última independencia a la que se hace referencia es de aceptar que nace de la parte de la cultura institucional de un organismo electoral y es internamente donde debe ser promovida.

Se debe tener presente que el origen de los organismos electorales independientes, inicialmente nacidos en América Latina en el siglo XX. Como ejemplo en Uruguay, Chile, Costa Rica y Colombia en los cuales se dio una transición de gobiernos oligárquicos a demócratas liberales, conociendo estos países el surgimiento de las nuevas estructuras electorales, la cuarta rama del poder del Estado o del Gobierno; poder al que se le concedió amplias atribuciones y responsabilidades por medio de la Constitución de manera similar a la división de poderes en nuestro país. Esta división de poderes es lo que convierte a un país en democrático, revoluciona todo el sistema de gobierno:

Más he aquí que las jerarquías se confunden, las barreras erigidas entre los hombres se rebajan, los dominios se fragmentas, el poder se divide, la ilustración se propaga y las inteligencias se igualan. El estado social deviene democrático y el imperio de la democracia se establece, al fin pacíficamente en las instituciones y costumbres (Tocqueville, 2007, p. 39)

En cuanto al segundo problema identificado en la anteriormente mencionada investigación, el déficit de la participación ciudadana, se explica:

El oficialismo reconoce que en el periodo de “revolución ciudadana” que comienza en el 2007, la práctica de la participación ciudadana ha disminuido: Una vez listados los mecanismos de participación ciudadana que se pueden implementar, si se tiene en cuenta los porcentajes de participación asociativa ciudadana se observa que para el año 2008 casi el 91% de los ecuatorianos afirmaba no ser socio ni participante de ninguna dinámica organizativa. Cuatro años después, en 2012 este porcentaje aumentó al 93.8% de los encuestados. Mientras que, si se tienen en cuenta las prácticas organizativas, Ecuador figura como el segundo país, después de México, con menor nivel de participación organizada. Desde la visión crítica al régimen se podría concluir que hay una relación inversa entre el incremento del control burocrático y normativo a la participación ciudadana y la disminución de la organización social y ciudadana en estos años de régimen de presidencialismo reforzado (Borja, 2016).

Se debe considerar que este problema se enlaza al anterior, dado que no se puede esperar una participación ciudadana activa en una población que desconfía de la independencia del poder electoral y de los otros poderes del Estado, si bien la educación ciudadana es el principal pilar de la sociedad para generar conciencia política y sustentar el activismo ciudadano; deben existir los espacios en los cuales sean los ciudadanos jueces y guardianes encargados de hacer respetar la voluntad soberana en las urnas.

Por lo tanto es de reconocer que a este proceso de selección y designación para que sea más participativo, sería idóneo que de entre los representantes de los partidos o movimientos políticos se defina un representante que participe en este proceso que debería ser mediante el concurso de méritos y oposición respetando las debidas prohibiciones que para el efecto si señala el reglamento de Integración, Funciones y Competencias para Juntas Regionales, Distritales, Provinciales, Especiales del Exterior, Juntas Electorales Territoriales y de sus Miembros.

En este punto del desarrollo del estudio es de manera vital recurrir a realizar una mención más amplia del derecho a la participación democrática, derecho a través del cual se puede actuar de forma democrática con la seguridad de una libre expresión de la voluntad de los ciudadanos siendo esta misma voluntad el límite de este derecho y su origen parte de la legitimidad de su ejercicio, ya que “El ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos” (Caso Lopez Lone y otros Vs. Honduras. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y Costas, 2015). Dado que la participación es el medio para que los ciudadanos y sus organizaciones pueda expresar su voluntad sobre todas las cuestiones o asuntos de bien público e incluso aspiren llegar a una carrera de servicio en el desempeño de las funciones no solo del sector electoral sino en cualquiera de los organismos del Estado, siguiendo el principio fundamental de igualdad.

La Carta Democrática Interamericana, expedida en el 2001 en el país de Perú contempla en su artículo 5 que los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia son “la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa” pero en cambio en cuanto a la democracia participativa sus elementos esenciales son los que señala el artículo 3 “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” (Organización de los Estados Americanos, 2001).

Entonces no serían más transparentes y acorde al derecho de acceso al poder si los procesos de designación de los vocales de las juntas provinciales, se realizan en una forma participativa, demostrando así la institución electoral que es independiente en sus acciones, que está abierta a recibir injerencia de la ciudadanía y que todos los procesos que realiza incluidos los más delicados como el conteo de votos son respetando los intereses comunes y los derechos constitucionales.

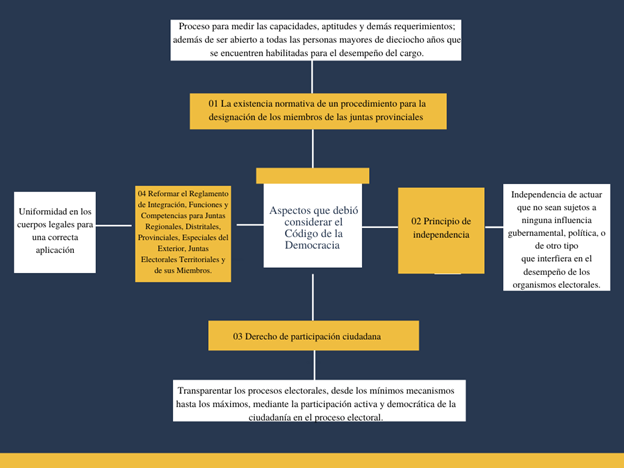

Con ello lo más conveniente es sugerir una reforma de ley al Código de la Democracia y al Reglamento de Integración, Funciones y Competencias para Juntas Regionales, Distritales, Provinciales, Especiales del Exterior, Juntas Electorales Territoriales y de sus Miembros considerando:

Figura 1 Consideraciones propuestas.

Es necesario desarrollar las garantías establecidas en la Constitución de la República respecto a los derechos políticos y de participación de la ciudadanía, así como la independencia y autonomía de los órganos y organismos electorales, la transparencia, entre otros aspectos. Que, la Constitución de la República dispone la creación de la jurisdicción electoral como garantía para los procesos de elección y de consulta y que es un requerimiento importante la unificación de los cuerpos legales para una mejor aplicación y cumplimiento de los mismos.

Esta reforma de ley debe estar dirigida a modificar, crear, establecer y, controlar un proceso de selección y designación de los vocales de las juntas provinciales, encaminado a medir las capacidades, aptitudes y demás requerimientos; además de ser abierto a todas las personas mayores de dieciocho años que se encuentren habilitadas para el desempeño del cargo.

Para así, de esta manera dejar en las manos de los ciudadanos el velar por el cabal cumplimiento de los procesos electorales, derechos constitucionales y la voluntad del pueblo manifestada en el sufragio.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada tiene el enfoque cualitativo utilizando la recolección y análisis en una tipología documental – bibliográfica. Los métodos aplicados son: Inductivo-deductivo, tomando la situación problemática para luego descomponerle y analizar detalladamente cada elemento. Histórico – Lógico, ya que en la fundamentación teórica se sustentó a través del tiempo los fenómenos estudiados. Analítico – sintético tomando las descripciones una a una y a partir de eso se estableció una síntesis (Solórzano, Narváez, Pozo y Erazo, 2020). La aplicación de todos estos métodos permitió analizar teorías, leyes, procedimientos judiciales, jurisprudencias, bibliografías, como parte de la población de estudio, generándose mediante el análisis documental jurídico, la construcción de aportes reflexivos teóricos en el campo del derecho constitucional (Bernal, Erazo y Narváez, 2019).

APORTES GENERADOS

Sobre lo señalado, se concluye que:

Por todos los antecedentes de la Historia de la consolidación como República, Ecuador, por ser un Estado con tantas constituciones, por los innumerables casos de corrupción; la población no expresa confianza en la Presidencia del CNE y menos aún en sus delegados y autoridades designadas por el pleno de este organismo. Considerando las demostraciones de no independencia interna del CNE, la injerencia del poder ejecutivo en este organismo y la poca participación ciudadana en varios procesos de participación democrática o de selección.

La función Electoral considerando que es el organismo encardado de garantizar el pleno goce de los derechos políticos, expresados a través del sufragio, así como todo lo que sea referente o implique la organización política de la ciudadanía, es de sobresaltar que, en el sistema electoral, los instrumentos de democracia participativa son deficientes en su ejercicio limitados por la falta de representación que manifiestan los actores de la gobernabilidad, a pesar de que la actual representación moderna significa “…una transformación histórica fundamental: …porque los gobernantes y los estamentos dejaron de representarse a sí mismos para comenzar a representar los intereses mucho más amplios de una nación.” (Merino, p. 25)

Es muy necesario transparentar los procesos electorales, desde los mínimos mecanismos hasta los máximos, mediante la participación activa y democrática de la ciudadanía en el proceso electoral, brindando institucionalidad y consolidando la confianza de la ciudadanía en la función estatal que tiene como finalidad asegurar las votaciones y escrutinios, manifestación del soberano nacional, el pueblo. Por ello la actual forma en la que se efectúa la designación de los vocales de las juntas provinciales, llamado por la normativa proceso de selección, más solo se trata de una designación realizada a criterio del pleno del Consejo Nacional Electoral, no denota ni la independencia electoral del Consejo Nacional Electoral y la apertura por este organismo para una participación activa y democrática de la ciudanía en estos procesos de interés colectivo.

Después de ya varios años de la expedición de la nueva Constitución de Montecristi, el procedimiento para la designación de los vocales de las Juntas Provinciales electorales no es un procedimiento y carecer de ser claro, transparente y participativo; mucho menos se encuentra materializado o uniforme en la legislación para hacer efectiva la legitimación del organismo electoral. Este hecho gravemente atenta a los principios de independencia electoral y el derecho a la participación democrática. Si bien uno de los mayores deberes del Estado es velar por la seguridad jurídica y brindar a los ciudadanos confianza en el sistema electoral; estas falencias desvirtúan dicho organismo y a los principios rectores del sistema electoral y a las bases de la democracia que busca consolidar la Constitución de la Republica.

La recuperación de la Institucionalidad del Estado, del Poder Electoral requiere que la ciudadanía tenga la total certeza y confianza que la Constitución es respetada, que hay una seguridad jurídica en el país y además de ello se procura un fortalecimiento de la democracia a fin al debido proceso, a la ley y la justicia. El Consejo Nacional Electoral debe mostrarse como un poder independiente del poder Ejecutivo.

Por lo tanto, es de reconocer que a este proceso de selección y designación para que sea más participativo, sería idóneo que de una reforma de ley al Código de la Democracia y al reglamento de Reglamento de Integración, Funciones y Competencias para Juntas Regionales, Distritales, Provinciales, Especiales del Exterior, Juntas Electorales Territoriales y de sus Miembros, que permita el establecimiento de los mecanismos participativos para la designación de los vocales de las juntas provinciales, mediante un concurso abierto a la ciudadanía respetando las debidas prohibiciones que para el efecto si señala el reglamento de Integración, Funciones y Competencias para Juntas Regionales, Distritales, Provinciales, Especiales del Exterior, Juntas Electorales Territoriales y de sus Miembros. Esta reforma sería muy favorable y conveniente por cuanto ya no se estarían obviando estos derechos de participación y se daría apertura a una igualdad de oportunidades sin la exclusión de principios constitucionales.

REFERENCIAS CONSULTADAS

1. Aguilar Andrade, J. P. (2009). La Nueva Constitución del Ecuador . Quito: Editora Nacional .

2. Asamblea Constitucional. (2016). Reglamento de Integración, Funciones y Competencias para Juntas Regionales, Distritales, Provinciales, Especiales del Exterior, Juntas Electorales Territoriales y de sus Miembros. Quito.

3. Ayala, E. (2014). Historia Constitucional. Quito: Editorial Nacional.

4. Bernal Ávila, E. M., Erazo Álvarez, J. C., & Narváez Zurita, C. I. (2019). Estructuras organizativas favorables a la Eficiencia Empresarial. Koinonía, 26.

5. Borja, R. (2016). La Participación Ciudadana en Ecuador. Quito: Corporación Participación Ciudadana.

6. Bottasso, J. (2007). Minorías y Democracias en Ecuador. Quito: Ediciones Abya-Yala.

7. Brugué, Q., Font, J., & Gomá, R. (2005). Participación y democracia: Asociaciones y poder local. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona .

8. Cabanellas, G. (1976). Diccionario de Derecho Usual (Vol. III). Buenos Aires : Editorial Heliasta S.R.L.

9. Caso Lopez Lone y otros Vs. Honduras. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y Costas (Corte Interamericana de Derechos Humanos. 5 de Octubre de 2015).

10. Constitucional, A. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Montecristi.

11. Chavarría Mendoza, C. (2019). La importancia de la fundamentación del recurso de casación. IUSTITIA SOCIALIS, 4(1), 107-123. doi:http://dx.doi.org/10.35381/racji.v4i1.542

12. Espinosa, M. (2009). La Participación ciudadana como una relación socio-estatal acotada por la concepción de democracia y ciudadanía. Andamios, 71-109.

13. Gaitán, P. (1993). Algunas Consideraciones Acerca del Debate Sobre la Democracia. Democracia , 47-57.

14. Máiz, R. (2006). Deliberación e inclusión en la democracia republicana. España: Universidad de Santiago de Compostela .

15. Menéndez, A. (1992). La democracia en el Ecuador: Desafios, Dilemas y Pespectivas. Revista Documental en Ciencias Sociales Iberoamericanas, 189-217.

16. Merino, M. (1996). La Participación Ciudadana en la Democracia. Revista Mexicana de Sociología(Vol 58. ), 177-181.

17. Merino, M. (206). la participacion ciudadana en la democracia, cuadernillos de divulgación de cultura democrática. México: Instituto Nacional Electoral.

18. Organización de los Estados Americanos. (2001). Carta Democrática Interamericana. Perú.

19. Ortega Hegg, M. (2014). Institucionalidad Democrática y Desarrollo Sostenible- Perspectiva de la Juventud Centroamericana. Managua : Fundación Friedrich Ebert.

20. Solórzano Rodas, J. S., Narváez Zurita, C. I., Pozo Cabrera, E. E., & Erazo Álvarez, J. C. (2020). Análisis de la regulación del período de lactancia en el Ecuador. Iustitia Socialis, 137.

21. Subirats, J. (2005). Democracia, participación y transformacion social. POLIS.

22. Tocqueville, A. d. (2007). La Democracia en America . Madrid: Ediciones Akal, S.A. .

23. Trujillo, J. (2009). Sociedad Civil, Estado y participación. La nueva Constitución del Ecuador: Estado, derechos e instituciones, 21-44.

©2020 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).