http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i3.1139

Legalización del matrimonio igualitario en el Ecuador

Legalization of equal marriage in Ecuador

Juan Carlos Nevarez-Moncayo

us.juannevarez@uniandes.edu.ec

Universidad Regional Autónoma de los Andes, Santo Domingo

Ecuador

https://orcid.org/0000-0001-6280-7457

Josselyn Yomaira Bosquez-Pazmiño

ds.josselyybp@uniandes.edu.ec

Universidad Regional Autónoma de los Andes, Santo Domingo

Ecuador

Recibido: 31 de octubre de 2020

Revisado: 10 de octubre de 2020

Aprobado: 05 de diciembre de 2020

Publicado: 10 de diciembre de 2020

}

RESUMEN

La presente investigación parte de la premisa de la actuación e interpretación jurídica de los Jueces de primer nivel y de la Corte Constitucional, que avocaron conocimiento tanto de las acciones de protección como de la consulta de norma que derivo en la inconstitucionalidad, aquello luego de que negaron el derecho al matrimonio igualitario. El objetivo es analizar la demanda de legalización del matrimonio igualitario en el Ecuador y los efectos jurídicos que provocó la decisión de la Corte Constitucional en este caso. Se elaboró bajo la modalidad paradigmática cuantitativa, mediante el método de análisis documental, se exploró y analizó información en documentos normativos, entre ellos, la Constitución de la República del Ecuador. Se concluye que la Constitución definió al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, dándole un carácter de naturaleza heterosexual, desarrollando una regla con nivel constitucional y oponiéndose abiertamente contra una serie de principios y estándares de derechos humanos.

Descriptores: Derecho constitucional; rol sexual; grupo sexual minoritario. (Palabras tomadas del tesauro UNESCO).

ABSTRACT

This investigation is based on the premise of the legal performance and interpretation of the first level judges and of the Constitutional Court, who advocated knowledge of both the protection actions and the consultation of the rule that resulted in unconstitutionality, that after they denied the right to equal marriage. The objective is to analyze the demand for legalization of equal marriage in Ecuador and the legal effects caused by the decision of the Constitutional Court in this case. It was elaborated under the quantitative paradigmatic modality, through the method of documentary analysis, it was explored and analyzed information in normative documents, among them, the Constitution of the Republic of Ecuador. It is concluded that the Constitution defined marriage as the union of a man and a woman, giving it a heterosexual nature, developing a rule with a constitutional level and openly opposing a series of principles and standards of human rights.

Descriptors: Constitutional right; sexual role; minority sexual group. (Words taken from the UNESCO thesaurus).

INTRODUCCIÓN

En derecho, se entiende que no existe nada más grave que la arbitrariedad judicial. Esto se debe a que, frente al atropello de la administración a través del ius puniendi o del órgano legislador, los jueces dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia son los encargados de otorgar la tutela judicial efectiva a los derechos de las personas en sociedad. Más, sin embargo, si la injusticia proviene de los jueces, y los recursos no sirven para evitarla, lo ejecutoriado o lo decidido a de consolidar la inequidad y los derechos no pasarían a ser una declaración de buenas intenciones.

En suma, estos hechos son los que relativamente han incentivado discusión a varias naciones a incoar la necesidad de contar con un mecanismo de impugnación constitucional de decisiones judiciales y, en algunas de ellas, como ocurrió en nuestra jurisdicción, se decidió incluirla, pese a las controversias que se originaron sobre la base de su incorporación en nuestro derecho positivo, puesto que, como en tantos otros, no es un tema sosegado. Para Núñez-Leiva(2009) Luigi Ferrejoli con su rúbrica garantismo el aporte que hace al constitucionalismo contemporáneo y a los neoconstitucionalismos en definitiva al Estado consiste en la actitud que promueve en la ciencia jurídica: defiende una concepción del Estado como instrumento al servicio de la protección de los Derechos y del cientista jurídico no como mero observador acrítico de aquello que ocurre en los distintos estratos jurídicos, sino como sagaz perseguidor de los desajustes entre el deber ser y el ser del Derecho, entre el horizonte de valores propuesto por la Constitución y el comportamiento de los operadores jurídicos, empezando por el legislador que con frecuencia frustra o desatiende dicho horizonte. (Núñez-Leiva, 2009:496)

Dentro del caso puntual, las acciones legales que precedieron a que se dé lugar al reconocimiento legal del matrimonio igualitario fueron; primero, dentro del caso 10-18-CN/19, a través de acción de protección de la cual se desprende la consulta de norma requerida dentro de la causa 17230-2018-11800; segundo, dentro del caso 11-18-CN/19, llegó a conocimiento de la Corte Constitucional de igual forma que el primero, esto es, a través de acción de protección signada con el número 17460-2018-00921 (negada e impugnada) que a su vez en lo posterior el tribunal de alzada suspendió su tramitación para derivarla en consulta al órgano de interpretación antes indicado.

La acción de protección ha sido creada y, debe entenderse en los hechos como un mecanismo para evitar y solucionar esos casos de arbitrariedad judicial o administrativa que provienen de la administración pública, en virtud de que afectan a los derechos fundamentales de los justiciables, a esta acción normativamente la Constitución de la República del Ecuador (2008) la refiere expresamente cómo, lo siguiente:

Artículo 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.

Aborda el tema del matrimonio igualitario en Ecuador, hecho que evidencia el incumplimiento de las obligaciones estatales de respeto y garantía de los derechos humanos, al contener francas antinomias en su ordenamiento jurídico constitucional y orgánico, el cual, al mismo tiempo de prohibir tácitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, consagra el principio, derecho, deber y elemento constitutivo del Estado de no discriminación e igualdad formal y material. Así mismo, pone en evidencia el predominio del conservadurismo mediático, político y judicial, fuertemente influenciado por valoraciones de orden moral, religioso y subjetivo al momento de resolver la causa presentada por las parejas Correa-Troya; y, Soria Benalcázar, a quienes les fue negado el derecho de contraer matrimonio en las sedes del Registro Civil y cuyo pedido no fue tutelado por los organismos jurisdiccionales, esto es, ni por los jueces de primera instancia, ni por la Corte Provincial con sede en la ciudad de Quito.

Sobre la base de lo indicado, el problema es considerado porque no reconocen al matrimonio igualitario en el Ecuador, bajo la aparente existencia de normas constitucionales y legales expresas que lo regulan, pese a consagrarse principios y derechos que cuestionarían dichas reglas; en esa orientación, la pregunta central se cimenta en: ¿Cómo la actuación de las juezas y jueces con competencia en materia civil y penal en el Distrito Metropolitano de Quito en el año 2013, los mismo que en primera instancia negaron el derecho al matrimonio igualitario, requerido por las parejas antes mencionadas, se inscribe en una línea de conservadurismo judicial contraria a una perspectiva de garantismo evolutivo, en el marco del Estado constitucional de derechos y justicia vigente?.

La hipótesis que se mantiene planteada frente a este problema científico, afirma que, tanto en maco legal, como el escenario sociocultural, político y religioso en el que se desenvuelven los juzgadores, se enmarca en el conservadurismo normativo y judicial, así como también no se aborda al matrimonio igualitario desde el ámbito jurídico– constitucional, garantista de los derechos humanos, originando un problema de protección integral, que está latente hasta la actualidad e incluso podría ocasionar que organismos y cortes internacionales vean al Ecuador que no está acatando con la aplicación del principio de los Tratados Internacionales.

Ahora bien, en relación al hecho factico, en el cual se desenvolvió la naturaleza de la acción constitucional es la que a continuación se describe:

[…] “El 13 de abril del año 2018 Efraín Enrique Soria Alba y Ricardo Javier Benalcázar Tello (en adelante "los accionantes") solicitaron la celebración y la inscripción de su matrimonio al Registro Civil. El 7 de mayo de 2018, el Registro Civil negó el matrimonio a los accionantes, "alegando que en el ordenamiento jurídico interno el matrimonio existe solamente entre un hombre y una mujer". El 9 de julio de 2018, los accionantes, considerando que se vulneró sus derechos a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la protección de la familia y el derecho a la seguridad jurídica, presentaron una acción de protección, en donde "los legitimados activos exigen que se aplique la Opinión Consultiva OC-24/17", el cual solicitaron reparación integral. El 14 de agosto de 2018, el Juez de la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, en sentencia concluyó que "no existió vulneración de derecho constitucional alguno" (fs. 84) y declaró improcedente la acción de protección propuesta por los accionantes. En la misma audiencia, los accionantes interpusieron el recurso de apelación. El 18 de octubre de 2018, mediante oficio N. 5086-SUPC-OS, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Pichincha, conformada por Dilza Virginia Muñoz Moreno, Santiago Martín Acurio Del Pino y Miguel Ángel Narváez Carvajal, suspendió el procedimiento de acción de protección y remitió a la Corte Constitucional la consulta. El 20 de febrero de 2019 se sorteó la causa, que correspondió sustanciar al juez Ramiro Ávila Santamaría. El 6 de marzo de 2019 se admitió a trámite. El 21 de marzo de 2019 avocó conocimiento de la causa y se inició la sustanciación de la misma.”.

[…] “El 07 de agosto del año 2018 Rubén Darío Salazar Gómez y Carlos Daniel Verdesoto Rodríguez (en adelante "los accionantes") iniciaron una acción de protección (Nº 17230-2018-11800) en contra del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador porque este se negó a celebrar el contrato matrimonial entre los mencionados accionantes, por ser personas de sexo masculino, en aplicación de las leyes sobre la materia. El 16 de agosto del 2018, previamente a resolver sobre el fondo de la acción de protección indicada, la titular de la Unidad Judicial Civil, con sede en la Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, decidió consultar a esta Corte respecto de la constitucionalidad de los artículos 81 del Código Civil y 52 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, en los que se basó el Registro Civil para negar la petición de los señores Salazar y Verdesoto. Seguidamente, el 22 de agosto del 2018, la secretaria de la Unidad Judicial Civil ante dicha, remitió a esta Corte la mencionada, una consulta junto con el respectivo expediente original. A través del cual el sorteo efectuado en la sesión del pleno de la corte constitucional del 20 de febrero del 2019, la causa fue asignada al juez constitucional Alí Lozada Prado. La consulta de norma fue admitida a trámite por el correspondiente Tribunal de la Sala de Admisión de esta Corte mediante auto dictado el 27 de marzo del 2019.

En torno a las vulneraciones de los derechos de la comunidad GLBTI, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “CIDH”) ha decidido de forma explícita, en su documento denominado “OPINIÓN CONSULTIVA SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO, Y NO DISCRIMINACIÓN A PAREJAS DEL MISMO SEXO” dictaminar como mecanismo de protección, el cumplimiento de parámetros relacionados con la vida de pareja (heterosexual u homosexual), la familia en todas sus manifestaciones (tomando en cuenta el tiempo, el tipo de convivencia y la evidencia del compromiso de esa relación), y la protección de los derechos de los colectivos gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersex (en adelante “GLBTI”), de la forma que se los empareje con los derechos y obligaciones que promulgan los estados involucrados solo para parejas heterosexuales. En función de lo descrito, y en respuesta a la pregunta cuarta de la Opinión Consultiva OC24/17 sobre Identidad de Género, la CIDH concluye que:

La Convención Americana protege, en virtud del derecho a la protección de la vida privada y familiar (artículo 11.2), así como del derecho a la protección de la familia (artículo 17), el vínculo familiar que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo. La Corte estima también que deben ser protegidos, sin discriminación alguna con respecto a las parejas entre personas heterosexuales, de conformidad con el derecho a la igualdad y a la no discriminación (artículos 1.1 y 24), todos los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar protegido entre personas del mismo sexo. Sin perjuicio de lo anterior, la obligación internacional de los Estados trasciende las cuestiones vinculadas únicamente a derechos patrimoniales y se proyecta a todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, así como a los derechos y obligaciones reconocidos en el derecho interno de cada Estado que surgen de los vínculos familiares de parejas heterosexuales (Corte Constitucional, 2018).

Es importante advertir que la CRE, en su Art. 425, dispone el orden jerárquico de aplicación de las normas internas y, en efecto señala que los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos se encuentran presidiendo en supremacía a la carta fundamental y, relativamente expresa que si los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos reconocen derechos más favorables a los contenidos en la Constitución serán de inmediata aplicación.

Por lo cual, el problema principal de la Corte Constitucional, fue decidir sobre la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas, esto es, los arts. 67, de la CRE, y 81 del Código Civil, y 52 de la LOGIDC, los que en su parte pertinente indican:

Código Civil Artículo 67.- El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. Así mismo el artículo 81- Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.

Ley Orgánica de Gestión de Identidad Datos Civiles Artículo 52.- Autoridad ante quien se celebra e inscribe el matrimonio. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y se celebra e inscribe ante la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Fuera del territorio ecuatoriano, se celebra e inscribe ante el agente diplomático o consular, si al menos uno de los contrayentes es ecuatoriano.

Por lo anotado en líneas anteriores; y, sobre la base del estándar internacional referido a través de la Opinión consultiva OC24/17 sobre Identidad de Género, la Corte Constitucional, concluye, que nuestra Constitución reconoce el derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad de las parejas del mismo sexo y en este sentido mediante esta fuente de interpretación constitucional se obliga a que el legislador instituya (esto es, haga posible y regule) para el colectivo GLBTI, el matrimonio, otorgándoles mediante dicha institucionalización el poder jurídico de casarse en el Ecuador. Sin embargo, en otros países como Colombia, por ejemplo, de acuerdo a lo plateado por Molina-Ricaurte y Carrillo-Cruz (2018) el matrimonio está regulado por el Código Civil, en su artículo 113, de igual forma está consagrado por la Constitución Política, en su artículo 42, en ambos se alude a la condición de la diferencia de sexo de los contrayentes bajo la expresión “un hombre y una mujer”, por tanto, hacer una interpretación diferente configuraría una sustitución de la Constitución

El objetivo general de la presente investigación es analizar la demanda de legalización del matrimonio igualitario en el Ecuador y los efectos jurídicos que provocó la decisión de la Corte Constitucional en este caso.

METODOLOGÍA

La investigación se elaboró bajo la modalidad paradigmática cuantitativa, mediante el método de análisis documental, se exploró y analizó información en documentos normativos, entre ellos, la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Código Civil, Ley Orgánica de Identidad y Registro de Datos Públicos y, libros y textos básicos de la carrera de Jurisprudencia. Por otro lado, se utilizó el método inductivo-deductivo, el cual ayudo a conseguir una conclusión de manera general, teniendo como punto de partida una percepción con datos de manera particular y singular, al considerarse que existía una vulneración al derecho a la igualdad de género de las personas GLBTI.

RESULTADOS

Los resultados alcanzados en la presente investigación sirven para justificar y respaldar el tema que nos ocupa, y en relación a ello me permito de manera ejemplarizada indicar los datos obtenidos en la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura, que refieren, lo siguiente:

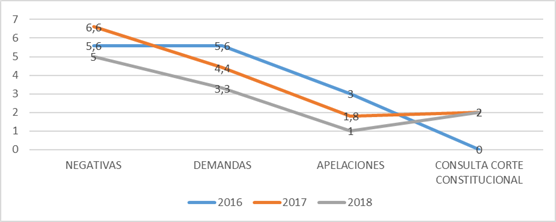

Gráfica 1. Demanda y apelaciones

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura.

Elaboración: Bosquez-Pazmiño (2021)

En virtud de los datos indicados en el gráfico 1, se colige que:

El Consejo de la Judicatura a través de su sistema de gestión procesal, registra que desde el año 2016 al año 2018, el activismo judicial liderado por la comunidad GLBTI, en torno a la legalización del matrimonio se ha venido desarrollando de una forma progresiva, es así, que frente a los escenarios de discriminación y resultados negativos relacionados con la prohibición normativa y la irreflexión devenida de la justicia o través de los organismos administrativos, ocasiono, que las cortes de segundo grado amparados en la Opinión Consultiva OC24/17, suspendan, en el mes de agosto del año 2018 la tramitación del proceso y eleven a consulta de norma el litigio que, desde sus inicios hasta la resolución final estuvo incoada de forma intensa por este colectivo.

Esta situación se corrobora con el señalamiento de que los derechos reconocidos de forma universal constituyen sin duda no solo los derechos consagrados en la norma fundamental, sino tambien, los considerados en los Tratados y Convenios Internacionales. Es decir, en el caso puntual el legislador al momento que prohibió la institucionalización del matrimonio homosexual en el Ecuador, actuo sin ninguna finalidad, en tanto, que no existia razón fundada en derecho, para que las personas del mismo sexo puedan contraer matromonio haciendo que sus derechos no sean vulnerados.

DISCUSIÓN

Son dos las diferencias sustanciales que han girado en torno a las instituciones jurídicas del matrimonio y la unión de hecho. La primera diferencia se establece en la filiación, la cual, es inherente a la unión de hecho y afecta tanto a parejas homosexuales como a las heterosexuales, sin embargo, la segunda limitación es la prohibición de la adopción, esta se hace únicamente para las parejas del mismo sexo. Se puede concluir que estas dos figuras no son equivalentes, pues las mismas no generan los mismos derechos y obligaciones.

La Corte Constitucional en su análisis filosófico y sistemático, define que, el matrimonio proviene de una construcción cultural e histórica instaurada fuertemente a la hetero normatividad y en consecuencia con fines de reproducción biológica y patrimonial; donde incluso, los vínculos de la pareja están marcados por relaciones de género, fuertemente limitadas por concepciones religiosas y tradiciones culturales; que trascienden en el tiempo, la cultura y hasta la civilización humana; sobre la base de esta perspectiva, las relaciones entre las parejas del mismo sexo han sido cuestionadas por no cumplir con el fin de la reproducción natural humana y en consecuencia categorizadas como un negativo a la moral, un pecado, una perversión, una enfermedad y contrarias incluso al desarrollo social y económica de la sociedad.

Por lo indicado, es fácil coincidir en torno al resultado positivo producido por el activismo judicial que se desarrolló en el escenario del reconocimiento del derecho al matrimonio del colectivo GLBTI, en virtud, de que el activismo se interesa ante todo por la justa solución del conflicto y por el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva, principios y derechos constitucionales y no tanto, por no oponerse o deteriorar el engranaje judicial.

CONCLUSIÓN

El relato histórico constitucional en el Ecuador, consagraba el matrimonio en el marco de la familia conyugal heterosexual, precisamente regulado por el Código Sustantivo Civil, por ello entre los años 1830 y 1967 dicha concepción estigmatizo las relaciones de las parejas que pretendían unirse en matrimonio; más sin embargo, pese a esa concepción en la Carta Fundamental de 1967 amparada de igual forma por el Código Sustantivo Civil, se establecía que “el matrimonio se establece en el libre consentimiento de los contrayentes y en la igualdad especial de los cónyuges”; lo que relativamente ya en ese entonces se pudo haber interpretado como una definición un poco más amplia en la cual se podía incluir el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero, es lógico entender que en la indicada realidad histórica, no existía ni la demanda social de inconstitucionalidad de norma, ni el análisis de derechos que sobre el tema se tiene en la actualidad.

El ordenamiento constitucional de los años 1998 y 2008 constituyen el escenario jurídico y político de disputa sobre el tema de las familias diversas, la no discriminación por la orientación sexual e identidad de género y el matrimonio igualitario; en estas se plasman avances tales como el reconocimiento de los diversos tipos de familia, así como la ampliación concreta de la no discriminación; sin embargo, en el año 2008 de manera explícita y por primera vez una Constitución definió al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, dándole un carácter de naturaleza heterosexual, desarrollando una regla con nivel constitucional y oponiéndose abiertamente contra una serie de principios y estándares de derechos humanos.

Del proceso de legalización del matrimonio en el Ecuador, es de resaltar el perfil jurídico del litigio estratégico como una forma de hacer efectivos los derechos humanos, más aun, cuando las acciones judiciales son encaminadas como una garantía de los justiciables, en virtud, de que su objetivo mayor a punta a reformar los retrocesos legalistas, específicamente, a todas y cada una de las políticas públicas y practicas institucionales o socioculturales que afectan al ejercicio de los derechos humanos.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Santo Domingo; por motivar el desarrollo de la Investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador, (2008). Constitución de la República del Ecuador. Montecristi. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. Recuperado de https://n9.cl/sia

Asamblea Nacional del Ecuador. (2016). Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. [ Organic Law on Identity Management and Civil Data]. Registro oficial Suplemento 684 de 04-feb-2016.

Congreso Nacional del Ecuador. (1970). Código Civil. Título preliminar. [Civil Code] Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial No. 104.

Consejo de la Judicatura (2016) Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadísticos Causas ingresadas. Recuperado de: https://n9.cl/qum60

Corte Constitucional del Ecuador. (12 de junio de 2019). Causa No. 0010-18-CN [Cause No. 0010-18-CN] Consulta de constitucionalidad de norma. Quito, Pichincha, Ecuador: Corte Constitucional del Ecuador. Recuperado de: https://n9.cl/lahet.

Corte Constitucional del Ecuador. (12 de junio de 2019). Sentencia No. 11-18-CN-19

[Judgment No. 11-18-CN-19] Recuperado de: https://n9.cl/5mxz. Matrimonio igualitario. Quito, Pichincha, Ecuador: Corte Constitucional del Ecuador. Dau-Lin, H. (1932). Die Verfassungswandlung [The constitutional change]. Berlín: Walter de Gruyter.

Corte Interamericana de Derechos Humanos Opinión Consultiva OC-24/17 (24 de noviembre de 2017) Solicitada por la República de Costa Rica Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Recuperado de: https://n9.cl/b93b

Molina-Ricaurte, C., y Carrillo-Cruz, Y. (2018). El matrimonio de parejas del mismo sexo y la Corte Constitucional de Colombia. [The marriage of same-sex couples and the Constitutional Court in Colombia]. Revista de Derecho. 31(1), 79-103. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502018000100079

Nuñez-Leiva, I., (2009) Garantismo Espurio. [Spurious Guarantee] Ius et Praxis,16(2),495-498. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122010000200019

Organización de Naciones Unidas. (16 de diciembre de 1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. [International Covenant on Civil and Political Rights]. Parte III. Nueva York, Nueva York, Estados Unidos: Registro Oficial No. 101. Obtenido de https://n9.cl/sfmwn

©2020 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).