http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i3.1136

Valoración de la violencia de género contra la mujer

Valuation of gender violence against women

Cristóval Fernando Rey-Suquilanda

us.cristovalrey@uniandes.edu.ec

Universidad Regional Autónoma de los Andes, Santo Domingo

Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-0812-1814

Orley David Balarezo-Mero

Universidad Regional Autónoma de los Andes, Santo Domingo

Ecuador

Carlos Iván Vera-Mendoza

ds.carlosivm34@uniandes.edu.ec

Universidad Regional Autónoma de los Andes, Santo Domingo

Ecuador

Esthefany Dayana Mera-García

ds.esthefanydmg07@uniandes.edu.ec

Universidad Regional Autónoma de los Andes, Santo Domingo

Ecuador

Recibido: 31 de octubre de 2020

Revisado: 10 de octubre de 2020

Aprobado: 05 de diciembre de 2020

Publicado: 10 de diciembre de 2020

RESUMEN

La investigación tiene por objetivo analizar la Valoración de la violencia de género contra la mujer en el Carmen – Manabí. Metodológicamente corresponde a la tipología descriptiva no experimental, recopilándose información en la población de mujeres mayores de 16 años del sector San Valentín de la parroquia El Carmen, provincia de Manabí – Ecuador, correspondiéndose a 100 féminas. El 76% de las personas encuestadas han presenciado un tipo de violencia contra la mujer en el cantón. Se constata el aumento de situaciones de violencia contra la mujer durante la pandemia producida por el Covid-19. Es por ello que se establece la importancia de la elaboración de estudios que permitan reflejar de manera más amplia la incidencia de la violencia contra la mujer durante la Pandemia.

Descriptores: Violencia doméstica; conflicto social; papel de la familia. (Palabras tomadas del Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

The research aims to analyze the Assessment of gender violence against women in Carmen - Manabí. Methodologically it corresponds to the non-experimental descriptive typology, collecting information on the population of women over 16 years of age in the San Valentín sector of the El Carmen parish, Manabí province - Ecuador, corresponding to 100 females. 76% of the people surveyed have witnessed a type of violence against women in the canton. There is an increase in situations of violence against women during the pandemic produced by Covid-19. That is why the importance of the preparation of studies that allow a broader reflection of the incidence of violence against women during the Pandemic is established.

Descriptors: Domestic violence; social conflicts; family role. (Words taken from the UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

La violencia de género contra la mujer es un tema de salud y derechos humanos debido a su impacto es inmediato y de largo alcance, incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales que afectan negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. Tomando como referente la población femenina mundial, la (Organización Mundial de la Salud, 2017) de acuerdo a sus estimaciones mundiales publicadas indican que alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.

Históricamente el comportamiento violento y agresivo contra la mujer, ha estado presente desde el inicio de la humanidad; así, por ejemplo, en la civilización Romana base de la sociedad occidental, la mujer era una posesión del marido y como tal no tenía control legal sobre su persona, sus recursos e hijos. En la Edad Media bajo la Legislación Feudal, las tierras se heredaban por líneas masculinas e implicaban poder político, desfavoreciendo a la mujer (Ayala-Salgado & Hernández-Moreno, 2012).

Las mujeres latinoamericanas son las más afectadas por la violencia de género en territorios que no se encuentran en conflictos bélicos, debido a la tradición machista que existe, se discrimina y violenta de varias formas a las mujeres. Existen elementos estructurales y sociales que han producido la discriminación sistemática de las mujeres, imposibilitando el ejercicio pleno de sus derechos humanos (Alberca, et al., 2018). De acuerdo con las cifras que registra el organismo ONU Mujeres, advierten que en 2017 murieron 2.559 víctimas de la violencia machista. Aunque este informe no incluye a México ni a Colombia. Debido a las dificultades para obtener los datos entre los diferentes países, incluso entre las entidades de un mismo país, lo cual complica el diagnóstico (Reina, et al., 2018).

La importancia del estudio de la violencia contra la mujer es indudable, puesto que existen múltiples hechos que se observan a nivel nacional y local. Es por ello que en la presente se establece desde el enfoque criminológico de la repercusión que tienen los acontecimientos de violencia de género contra la mujer en los ciudadanos del cantón El Carmen, con el objetivo de establecer las características de la repercusión de la violencia de género contra la mujer en El Carmen, y presentar de acciones de información y educación que permitan disminuir la violencia de género contra la mujer, desde la perspectiva criminológica.

Para lo cual es necesario presentar datos informativos que sustentan esta investigación; tales como los obtenidos de la (Segunda Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género Contra las Mujeres - Envigmu, 2019), cuyos resultados fueron presentados el 25 de noviembre de 2019 la cual provee datos actualizados sobre actos violentos que han experimentado mujeres ecuatorianas mayores a 15 años de edad. Así como la información recolectada del trabajo de campo en la investigación realizada y la presentación de los datos obtenidos

La violencia de género de acuerdo con (Velázquez, 2003), es la que abarca todos los actos mediante los cuales se discrimina, se ignora, se somete y se subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia, es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física. En otras palabras, la violencia de género tiene que ver con aquella que “se ejerce hacia las mujeres por el hecho de serlo”, (García, 2005). E incluye tanto malos tratos de la pareja, como agresiones físicas o sexuales de extraños, mutilación genital, femicidios, entre otros

En concordancia con la (Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, 2018), la violencia contra la mujer es la acción o conducta que, basada en género, cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. De la cual encontramos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano los tipos de violencia: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y patrimonial, violencia simbólica, violencia política, violencia gineco-obstétrica. Las cuales constituyen infracciones penales tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal que se ven reflejadas como denuncias según lo indica (Vélez, 2019).

Las causas de la violencia de género contra la mujer de manera general se encuentran en la percepción de inferioridad de la mujer maltratada frente a su maltratador; su situación de desigualdad en la sociedad, la dependencia económica, al temor por la vida de sus hijos y la propia. También, al bajo índice de conocimiento de sus derechos ante la ley. A la falta de educación y a las presiones sociales, lo que conduce a la inoperancia de los mecanismos de protección de los organismos del Estado.

En este marco (Heise, et al., 1999), estudian los factores que actúan en 4 ámbitos distintos: sociocultural, individual, comunitario y familiar. Lo que plantea es un modelo multinivel en el que no existe un solo factor causal, sino más bien una interacción de factores que operan en niveles distintos y que pueden favorecer la violencia. Según lo sostienen los autores (Ruiz, et al., 2004), el factor sociocultural representa a la violencia como una práctica aprendida, producto de una organización social estructurada sobre la base de la desigualdad entre hombres y mujeres. Siendo esta un instrumento de dominación y control social.

Los factores individuales corresponden de manera personal a los sujetos involucrados en los actos de violencia contra la mujer. La mujer maltratada no tiene un perfil único, sino que existen factores determinantes establecido como barreras externas las relacionadas con la estructura social. E internas; culturales o psicológicas, resultado de los procesos de socialización en el sistema sexo, género. Las cuales varían dependiendo de su historia personal y circunstancia concreta (Moriana, 2015).

Los factores comunitarios se encuentran de acuerdo a la clase social en que se encuentran los episodios de violencia, que, si bien no únicamente se dan en las clases sociales inferiores, empero, dichos actos si se encuentran con mayor frecuencia que en las mujeres de clases sociales superiores (Tuesca & Borda, 2003). En el ámbito de las relaciones familiares, diferentes estudios han mostrado que tanto los conflictos de pareja como el dominio del hombre de la economía y la toma de decisiones en la familia constituyen el escenario de violencia contra la mujer.

Como consecuencias de la violencia contra la mujer se tiene que no únicamente afecta a la víctima directa, a sino también a sus hijos, familiares y comunidades. En las mujeres maltratadas, además de serios daños físicos, la violencia familiar causa en las víctimas trastornos emocionales como el “síndrome de la mujer maltratada”, que es parecido al síndrome de Estocolmo, el cual surge por la figura de poder y de valor, en este caso el marido por dependencia del varón y en general de todas las figuras de autoridad que tiene el hombre sobre la mujer, lo cual provoca en las mujeres sentimientos de subordinación, y sometimiento (Equipo de Mujeres para la Salud, 2019). Estos efectos incluyen daño a la salud de la persona, posibles daños a largo plazo en los niños y daños a las comunidades porque las mujeres violentadas presentan bloqueo emocional, miedo, estrés, conmoción psíquica aguda, ansiedad y desorientación resumido como dependencia psicológica de la pareja y el hecho de estar “enamorada” del maltratador.

La ausencia de apoyo institucional obliga a las mujeres en procesos de exclusión social a someterse a las relaciones de violencia o a volver a ellas, por lo que se puede considerar un tipo de violencia institucional, pues en este caso se trata de violencia tolerada por el Estado, revictimización o victimización secundaria. Además, las mujeres violentadas se encuentran con falta de comunicación y aislamiento provocado por el continuo desamparo social, lo cual provoca que continúe el ciclo de la violencia, el cual se trata de otra de las barreras difícil de romper que se convierte en el principal responsable de la perdurabilidad de este tipo de relaciones de dependencia (Moriana, 2015).

De igual manera se presentan problemas sexuales y reproductivos como infecciones por transmisión sexual y enfermedades crónicas; disfunciones sexuales; embarazos forzados o no deseados y abortos inseguros; riesgos en la salud materna y la salud fetal, en casos de abuso durante el embarazo. Además de la muerte de mujeres y de sus hijos debido a negligencia, lesiones, riesgos asociados al embarazo, suicidio y femicidios.

Para que haya violencia debe existir un maltratador, al igual que en derecho penal se lo conoce como sujeto activo de la acción. Ahora bien, el maltratador o la persona que produce la violencia de género contra la mujer no es exclusivo de una determinada clase social, puede existir en cualquier ciudad y lugar de acuerdo con López (2004) “Un gran porcentaje de maltratadores han sido víctimas o testigos de malos tratos, adoptando este comportamiento como una forma normal de relacionarse” (p.32). Los maltratadores suelen tener una imagen muy negativa de sí mismos, por lo general han sido víctimas de violencia desde su niñez. Consecuentemente actúan de forma amenazante y omnipotente y reforzándose así con cada acto de violencia que producen. Suelen ser patológicamente celosos, queriendo ser los primeros y últimos, y por tanto los únicos, en la atención de su mujer.

El perfil del maltratador no se encuentra definido por un modelo único, al igual que el perfil de la mujer maltratada, el maltratador presenta aspectos en torno a factores biológicos las hormonas sexuales tienen un efecto directo sobre comportamientos específicos de cada sexo, los andrógenos producen un aumento en el enfado y en la tendencia hacia la agresividad. Por el contrario, la administración de estrógenos tiene efectos opuestos (Ramírez, 2006). De manera que los hombres con niveles más elevados de testosterona tienen mayor tendencia a ser maltratadores. Adicionalmente se presentan factores psicosociales, debido a las ideas erróneas que los agresores tienen al basarse en el principio de desigualdad que se les ha sido transmitido a través de la cultura, de que el hombre es quien manda y el que decide usando la violencia física, psicológica y/o sexual.

El femicidio es el último y mayor grado de violencia en contra de las mujeres; delito que viola el más importante de sus derechos humanos, el derecho a la vida, la tipificación del femicidio como delito ha sido suficiente para detener la expresión de violencia contra las mujeres según lo menciona (García, 2018). En Ecuador está tipificado como delito el femicidio, por lo que es importante enfatizar que un hecho de esta naturaleza tiene un trasfondo de género, de poder y de dominación que determina que la víctima sea una mujer. Por lo tanto, no es un hecho violento aislado, sino que responde a una construcción social patriarcal según (Goyas, et al., 2018).

En este sentido, la investigación tiene por objetivo analizar la Valoración de la violencia de género contra la mujer en el Carmen – Manabí.

MÉTODO

El presente estudio metodológicamente corresponde a la tipología descriptiva no experimental, puesto que la problemática de la violencia de género contra la mujer y sus características se estudian en su ambiente natural, para luego describirlos y analizarlos sin necesidad de modificar a parte de la población en un entorno controlado. De manera que se observa el fenómeno en estudio en la situación real que se encuentra sin la intervención o modificación de este, es decir, no se extraen conclusiones definitivas y los datos obtenidos no son fruto de una serie de acciones y reacciones reproducibles en un ambiente controlado para obtener resultados interpretables. El estudio se da a partir del diseño transversal, teniendo en cuenta la recolección de datos y la presentación de resultados se realizó en un único momento.

Recopilándose información en la población de mujeres mayores de 16 años del sector San Valentín de la parroquia El Carmen, provincia de Manabí – Ecuador, correspondiéndose a 100 féminas a quienes se les aplicó encuesta y cuestionario de varias alternativas de respuestas, siendo analizada la información en función de la estadística descriptiva.

RESULTADOS

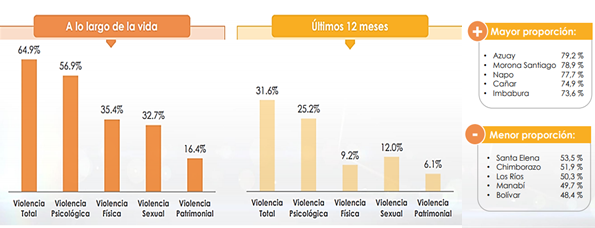

Los datos obtenidos en la realización del presente estudio correspondientes al análisis documental de los resultados de la Segunda Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia De Género Contra Las Mujeres de 2019 muestran como se lo establece en la figura 1 que, a lo largo de la vida de las encuestadas el 56.9 % ha experimentado Violencia Psicológica, el 35.4 % Violencia Física, el 32.7 % Violencia Sexual y el 16.4 % Violencia Patrimonial. En Manabí el 49,7 % de mujeres ha experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En el año 2019 el 25 % de mujeres sufrió violencia psicológica, que es posiblemente la más difícil de identificar y que normalmente es la antesala a la violencia física.

|

Figura 1. Datos estadísticos.

Fuente: INEC, 2019.

En contraste, de acuerdo con el informe de rendición de cuentas 2019 de la Fiscal de Manabí presentó que en esta provincia se suscitaron seis femicidios, 617 abusos sexuales, 226 acosos de índole sexual, 466 violaciones; además se registraron 176 casos de violencia física y 3.506 denuncias por violencia psicológica. En el ámbito local, según lo señala el alcalde durante la entrevista realizada la violencia de género contra la mujer es en la que se agrede de manera física, verbal o psicológica a las personas del sexo femenino. Indica que la violencia de género contra la mujer afecta a los ciudadanos del cantón El Carmen en su contexto principalmente a la familia y a los menores que presencian estos actos.

Pronuncia que ya existe a nivel nacional la normativa que reconoce la igualdad de derechos y las leyes para reducir la violencia de género. En cuanto a las acciones que implementaría en su actual mandato para disminuir la violencia de género contra la mujer hizo referencia a que esto lo realiza el ministerio de educación y el ministerio de salud puesto que son quienes deben impartir conocimientos sobre los derechos, sobre los valores y el comportamiento que deben tener los ciudadanos y estudiantes. Manifiesta que sí se ha realizado anteriormente actividades con el fin de disminuir la violencia de género contra la mujer y que actualmente como gobierno autónomo descentralizado cantonal se puede trabajar a través de una simbiosis entre las instituciones cantonales, provinciales y nacionales.

Con base en la encuesta realizada a los ciudadanos del cantón El Carmen se obtuvieron los resultados referentes a la violencia contra la mujer de las preguntas efectuadas, de lo cual se obtiene que el 76% de las personas encuestadas han presenciado un tipo de violencia contra la mujer en el cantón. Los habitantes destacan que la violencia contra la mujer afecta a los ciudadanos en la presencia de familias disfuncionales. Que en mayor grado afecta a los niños que desde pequeños observan ese tipo de comportamientos que puede repercutir de manera negativa en ellos, además de los traumas psicológicas los niños toman las mismas actitudes de los padres, creando ciudadanos que pueden llegar a lastimar a los que están en su entorno.

Tabla 1.

¿Ha presenciado algún tipo de violencia contra la mujer en el cantón El Carmen?

|

Sí |

No |

|

76 % |

24 % |

Con relación a la interrogante sobre los factores que originan los actos de violencia contra la mujer el más representativo es el machismo como arrastre cultural producido por raíces machistas en torno a la no aceptación de las habilidades y capacidades que tiene la mujer en su desempeño laboral y la creencia de superioridad que tiene el hombre frente a la mujer.

Entre otros factores mencionan que existe un bajo índice de educación en los habitantes del cantón referentes a los derechos de la mujer. Porque la mujer no tiene debido conocimiento sobre sus derechos. Falta de valores y de educación en el núcleo familiar, mala crianza de los niños, alto consentimiento y no inculcan respeto hacia la mujer como individuo, y en un futuro conlleva a que un niño se convierta en hombre maltratador, debido al carácter impulsivo del agresor. Así como las discusiones, infidelidad, pérdida de control y los problemas psicológicos.

DISCUSIÓN

Los datos presentados evidencian el alto índice que existe de violencia contra la mujer en Ecuador y a nivel local en el cantón El Carmen de la provincia de Manabí. No obstante, dicha información no se ve reflejada de manera relativa en torno a las denuncias que se realizan por este tipo de infracciones penales contra la mujer. Es menester señalar que muchas veces no se denuncian este tipo de sucesos porque se encuentran de manera aislada y son difíciles de identificar, por diversos factores, hay mujeres que aún no asimilan la violencia como un problema. Se presentan frente a la negatividad de su situación real, tratando de ocultarla con la normalización de las agresiones.

En el contexto actual, la pandemia agravó la violencia contra la mujer, de manera más precisa se hace referencia a la violencia psicológica. De acuerdo a los datos emitidos por Fiscalía desde el 16 de marzo de 2020, día en el que se declaró el estado de excepción en Ecuador, hasta el 14 de septiembre de 2020 hubo 11 323 reportes de mujeres agredidas psicológicamente. Esa cifra es superior a las denuncias por violencia física. Sin embargo, que no exista un incremento exponencial en las denuncias por violencia contra la mujer no significa que los casos no hayan incrementado en los demás tipos de violencia. Por lo tanto, no debe provocarnos la sensación de alivio, puesto que existe un gran número de casos que no son conocidos por las autoridades.

Para hacerle frente a la violencia contra la mujer se han puesto en marcha varios programas con el fin de receptar denuncias y poder acudir al auxilio en situaciones de violencia. No obstante, se considera que para disminuir los actos de violencia es menester trabajar a partir de la prevención, lo cual hará que disminuyan los niveles de violencia, siendo necesario diseñar políticas públicas de protección integral en favor de a mujer y su desarrollo social (Aldana-Zavala & Valles-González, 2018).

La prevención que se propone realizar es a partir de la creación de ordenanzas municipales en el cantón El Carmen, así como existen este tipo de normas jurídicas en los cantones; Manta, Olmedo y Portoviejo; para que mediante estas se creen proyectos estratégicos de programas informativos y de educación con el fin de disminuir la violencia contra la mujer y promover la igualdad. De la misma manera se busca la implementación de las ordenanzas municipales en los demás cantones de la provincia de Manabí.

La implementación de ordenanzas se fundamenta ante las necesidades formativas y comunitarias que pueden ser cubiertas por el GAD municipal de cada cantón. Como nuestra Constitución consagra el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a la atención prioritaria de mujeres. Así como coloca al Estado como garante para la adopción de las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Y de acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía Descentralización respecto a la función de los GADs de implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

CONCLUSIONES

Del estudio realizado se concluye que durante los últimos años existe un alto índice de violencia contra la mujer, por lo que es considerable plantearse medidas formativas y educativas a través de ordenanzas que promuevan proyectos para prevenir la violencia contra la mujer, desde el enfoque criminológico al que se le da cabida en el estudio. Puesto que no se han obtenido mayores avances en la erradicación de la violencia contra la mujer con la tipificación de infracciones o el aumento de las penas en los casos establecidos.

De conformidad con el análisis realizado se constata el aumento de situaciones de violencia contra la mujer durante la pandemia producida por el Covid-19. Es por ello que se establece la importancia de la elaboración de estudios que permitan reflejar de manera más amplia la incidencia de la violencia contra la mujer durante la Pandemia. De manera que se pueda establecer acciones que permitan disminuir la violencia de género contra la mujer y mejorar el acceso a la justicia en los casos de violencia contra la mujer.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Regional Autónoma de los Andes; por motivar el desarrollo de la Investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Alberca, M., Beltrán, J., & Quevedo, N. (2018). Incidencia de la violencia física contra la mujer sobre los casos de femicidio en el Cantón Santo Domingo [incidence of physical violence against women on the cases of femicide in the Santo Domingo Canton]. Revista Magazine de las Ciencias, 3(4), 153-164.

Aldana-Zavala, J., & Valles-González, E. (2018). La mujer en Derecho a una Vida libre de violencia desde la Organización Comunitaria [Women in the Right to a Life Free of Violence from the Community Organization]. IUSTITIA SOCIALIS, 3(5), 110-127. http://dx.doi.org/10.35381/racji.v3i5.171

Ayala-Salgado, L., & Hernández-Moreno, K. (2012). La violencia hacia la mujer. Antecedentes y aspectos teóricos [Violence against women. Background and theoretical aspects]. Contribuciones a las Ciencias Sociales. Recuperado de https://www.eumed.net/rev/cccss/20/ashm.html

Equipo de Mujeres para la Salud. (2019). Informe: Efectos y consecuencias de la violencia y el maltrato doméstico a mujeres [Report: Effects and consequences of violence and domestic abuse of women]. Recuperado de https://n9.cl/o2kk

García, A. (2018). 14 de los 25 países con más feminicidios se ubican en América Latina. Recuperado de https://n9.cl/lfzxe

García, C. (2005). Violencia de género. Recuperado de https://n9.cl/f4rud

Goyas, L., Zambrano, S., & Cabanes, I. (2018). Violencia contra la mujer y regulación jurídica del femicidio en Ecuador [Violence against women and legal regulation of femicide in Ecuador]. Revista de investigación en Derecho, Criminología y Consultoría, 12(23), 129-150. http://dx.doi.org/10.32399/rdk.12.23.634

Heise, L., Ellsberg, M. & Gottemoeller, M. (1999). Ending Violence Against Women. Population Reports, Series L, No. 11. Baltimore, John Hopkins University School of Public Health, Population Information Program, December 1999. https://n9.cl/zgb06

Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Registro Oficial Suplemento 175 de 05-feb.-2018. Recuperado de https://n9.cl/h7v9h

López, E. (2004). La figura del agresor en la violencia de género: características personales e intervención [The figure of the aggressor in gender violence: personal characteristics and intervention]. Papeles del Psicólogo, 25(88),31-38.

Moriana, G. (2015). Barreras para escapar de la violencia de género: la mirada de las profesionales [Barriers to escape Violence: the professionals’ perspective]. Cuadernos De Trabajo Social, 28(1), 93-102. https://doi.org/10.5209/rev_CUTS.2015.v28.n1.44401

Organización Mundial de la Salud. (2017). Violencia contra la mujer [Violence against women]. Recuperado de https://n9.cl/uqrs

Ramírez, J. M. (2006). Bioquímica de la agresión. Psicopatología Clínica Legal y Forense, 5, 43-66. https://n9.cl/wja79

Reina, E., Centenera, M., & Torrado, S. (2018). América Latina, la región más letal para las mujeres [Latin America, the most lethal region for women]. Recuperado de https://n9.cl/ugggx

Ruiz, I., Blanco, P., & Vives, C. (2004). Violencia contra la mujer en la pareja: determinantes y respuestas sociosanitarias [Violence against women in the couple: determinants and socio-sanitary responses]. Gaceta Sanitaria, 18(Supl. 2), 4-12.

Segunda Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género Contra las Mujeres - Envigmu. (Nov 2019). INEC. Quito, Ecuador. Recuperado de https://n9.cl/na7z

Tuesca, R., & Borda, M. (2003). Violencia física marital en Barranquilla (Colombia): prevalencia y factores de riesgo [Marital physical violence in Barranquilla (Colombia): prevalence and risk factors]. Gaceta Sanitaria, 17(4), 302-308.

Velázquez, S. (2003). La violencia de género como violencias cotidianas. En Violencias cotidianas, violencia de género. Escuchar, comprender, ayudar. México: Paidós.

Vélez, K. (2019). Rendición de cuentas 2019 Fiscal de Manabí. Portoviejo.

2020 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).